Désigners graphique

Contributeurs

À découvrir

Résultats

Bravo ! 🎉

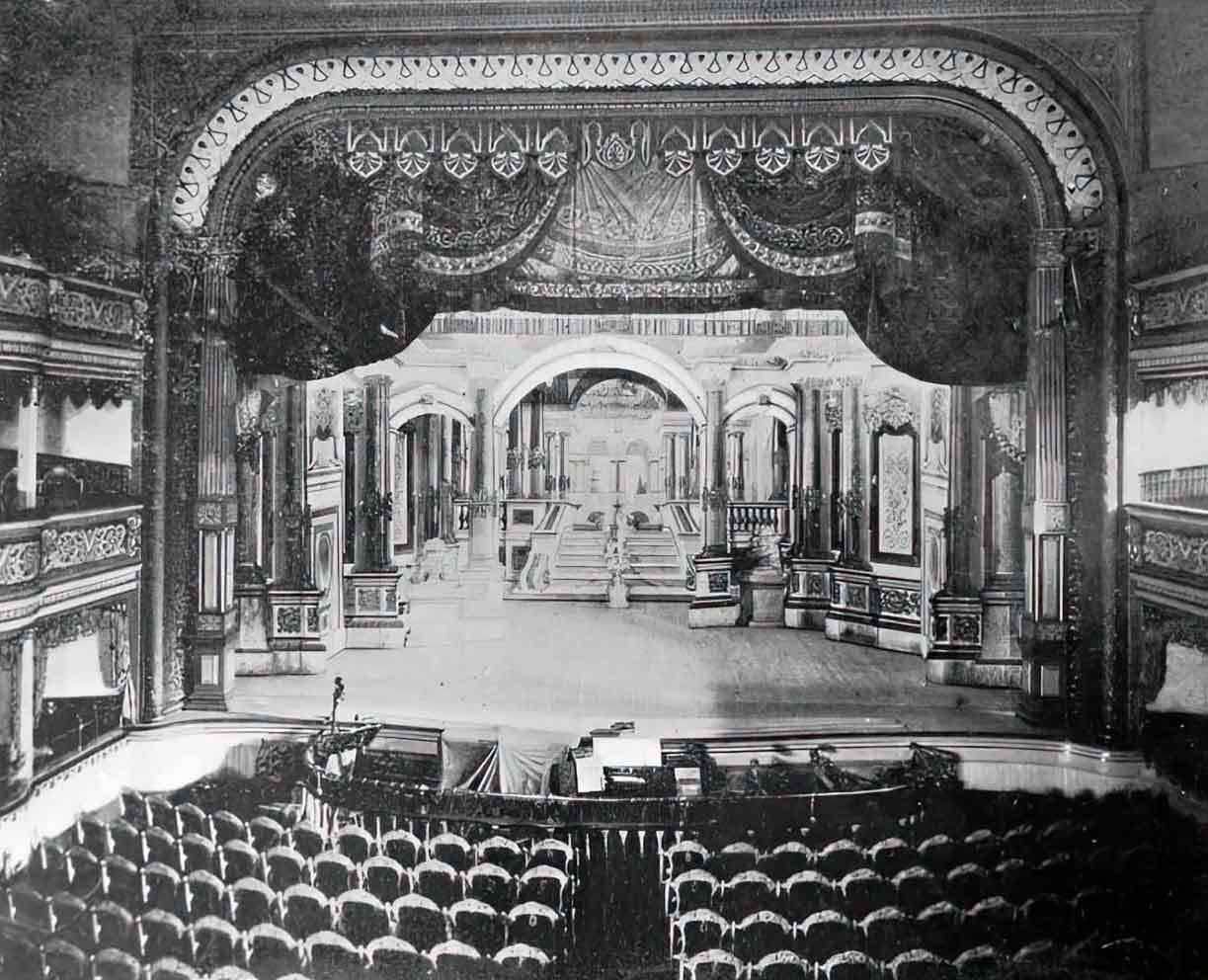

Excellente réponse — le Théâtre Royal, fondé par John Molson en 1825, est bel et bien reconnu comme la première véritable salle de spectacle permanente de Montréal.

Une réponse digne d’un(e) fin connaisseur(se) de l’histoire culturelle montréalaise ! 👏

Presque ! Ce n’était pas la bonne salle, mais on adore voir l’enthousiasme. La prochaine sera la bonne !

#1. Quel théâtre est considéré comme la première véritable salle de spectacle à Montréal, dotée d’une scène bien équipée, de coulisses spacieuses et d’un auditorium ?

Vocation

MCPA est un projet sans but lucratif, développé de manière indépendante et dédié à la préservation et à la mise en valeur de l’histoire culturelle et musicale de Montréal.

© 2026 Montréal Concert Poster Archive

![]()