Théâtre National (Montréal)

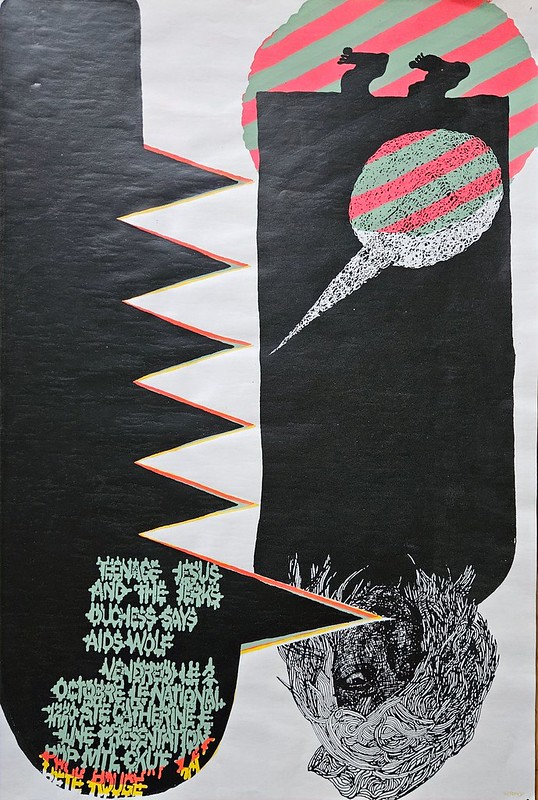

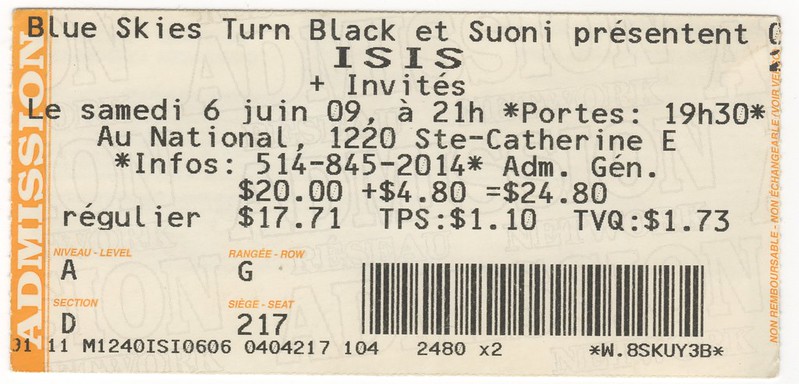

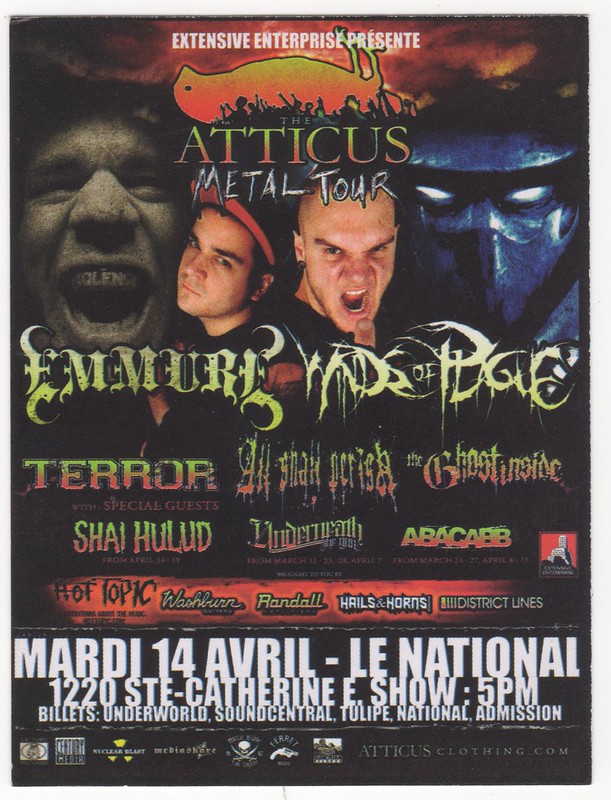

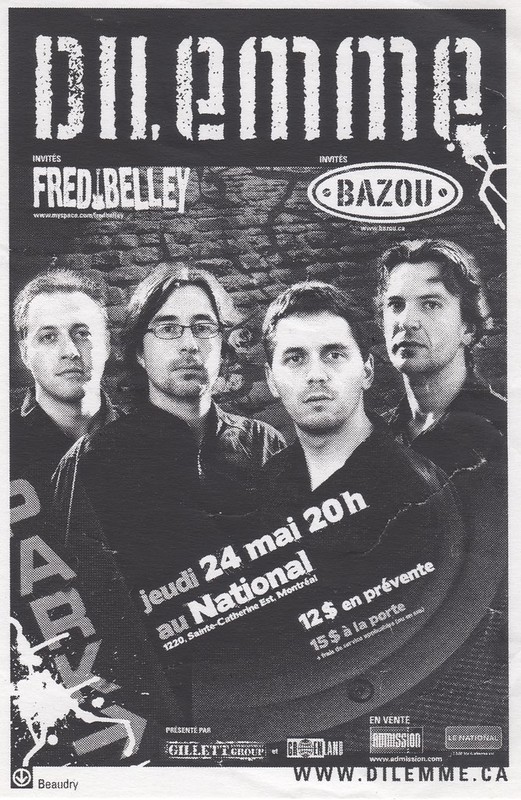

Aussi appelé Théâtre National Français, puis Le National, ce théâtre inauguré en 1900 sur la rue Sainte-Catherine Est a été un pilier du théâtre francophone, du vaudeville et du burlesque à Montréal — de Julien Daoust et Paul Cazeneuve à La Poune (Rose Ouellette), puis à la renaissance scénique des années 1990 et à Belle et Bum.

1. Présentation

Conçu par Albert Sincennes et Elzéar Courval pour une compagnie francophone émergente, le Théâtre National Français ouvre le 12 août 1900 au 1440 rue Sainte-Catherine Est (aujourd’hui 1220). Construit par l’imprésario Julien Daoust, il est repris quelques semaines plus tard par Georges Gauvreau, qui rouvre officiellement le 4 septembre 1900. [1]

2. Origines (1900) & premières années

Dans la foulée du Monument-National (1893), le National devient une scène de création pour des œuvres canadiennes-françaises originales. Un service de sonnette électrique relie la salle au Restaurant Des Deux Frères pour rappeler la fin des entractes. [1], [6], [8], [10]

Faust, coûts de lancement et cession rapide

Les dépenses liées à la construction et à la mise en œuvre de la première pièce, Faust, laissent Julien Daoust sans ressources suffisantes pour soutenir l’exploitation. Après seulement deux semaines d’activité, il cède l’entreprise à Georges Gauvreau, homme d’affaires et restaurateur, qui consolide la relance du théâtre et en stabilise l’administration. [10]

3. Le premier âge d’or : Gauvreau & Cazeneuve (1901–années 1910)

Paul Cazeneuve, une direction artistique « totale »

Dès mars 1901, Gauvreau fait appel à Paul Cazeneuve, Américain d’origine française, pour assurer la direction artistique du National. Son mandat est immense : établir la programmation hebdomadaire, concevoir la mise en scène et les effets scéniques, embaucher les artistes, distribuer les rôles — tout en se réservant fréquemment les personnages de premier plan. [10]

Une mission maintenue : scène aux artistes canadiens-français

Gauvreau et Cazeneuve conservent l’essence du projet de Daoust : offrir une scène aux artistes canadiens-français, interprètes comme dramaturges. Cazeneuve met sous contrat des comédiennes et comédiens d’ici et ouvre la porte à la création rapide de textes dramatiques d’auteurs locaux. Le Théâtre National s’impose alors comme une pierre angulaire de l’essor du théâtre québécois. [10]

4. Julien Daoust : précurseur du théâtre québécois

Biographie condensée

Julien Daoust naît en 1866 à Saint-Polycarpe (Montérégie). Il débute au théâtre à l’adolescence aux côtés de Blanche de la Sablonnière (dite la « Sarah Bernhardt canadienne »), puis quitte le Québec en 1890 pour une carrière à New York, où il joue en français comme en anglais pendant environ huit ans. De retour à Montréal, constatant la faible place accordée aux artistes canadiens-français sur les scènes professionnelles (rôles vedettes souvent confiés à des artistes venus de France), il fait construire le Théâtre National pour valoriser le travail des artistes d’ici. [10]

Un homme de théâtre complet (acteur, auteur, metteur en scène)

Daoust est un acteur acclamé, mais aussi un auteur prolifique et un metteur en scène audacieux. Il maîtrise plusieurs genres (mélodrame, comédie en un acte, drame patriotique, revue d’actualité), ses drames religieux comptant parmi ses plus grands succès. Il innove en dramaturgie, scénographie et mise en scène, et organise des tournées auprès des communautés francophones des États-Unis. [10]

Innovations remarquées (1898, 1907…)

Parmi les jalons souvent cités : une représentation de Cyrano de Bergerac (Rostand) donnée en 1898 en Amérique, des expérimentations de décors reposant sur des projections au début du XXe siècle, et l’usage précoce d’un parler populaire (aujourd’hui associé au « joual »), plusieurs décennies avant sa consécration sur scène. Même si son nom est parfois éclipsé dans les récits populaires, son rôle de « traceur de chemin » est déterminant pour comprendre l’évolution du théâtre québécois. [10]

5. Le public, la troupe et la cadence : « pensions » & discipline

Un quartier populaire, des billets abordables

Le Théâtre National s’inscrit au cœur d’un quartier francophone populaire (ouvriers et familles). Pour assurer l’achalandage, Gauvreau et Cazeneuve maintiennent une politique tarifaire abordable : divertissement, mais aussi éducation artistique pour un public à qui peu de luxe est accessible. Cela n’empêche pas la présence, certaines soirées, de notables (sénateurs, consuls, maires, professeurs, etc.) observés dans les loges lors de premières ou d’événements attendus. [10]

Le système des « pensions » : une troupe stable

Pour soutenir un rythme de nouveau spectacle chaque semaine, la direction adopte le système des pensions : mise sous contrat d’un peu plus d’une dizaine d’interprètes pour la durée d’une saison, constituant une troupe stable et équilibrée. Les artistes sont engagés selon des « emplois » (premier comique, jeune première, vilain, premier dramatique, seconds rôles, etc.), facilitant la distribution… au prix d’un travail de définition des personnages souvent réduit par le manque de temps. [10]

Une cadence impensable aujourd’hui

Les représentations sont quotidiennes (souvent deux par jour) tandis que la troupe apprend et répète déjà le spectacle suivant. Un témoignage rapporté par Joseph-Philéas Filion (via Jean Béraud) décrit un horaire hebdomadaire rigoureux : répétitions matinales, répétitions de nuit, générale dominicale, préparation des costumes et décors — le nouveau spectacle débutant « toujours le lundi soir ». [10]

6. Louis Guyon : dramaturgie patriotique (1902–1903)

Louis Guyon (1853–1933), issu d’une famille ouvrière franco-américaine, s’établit enfant à Montréal et suit une formation technique (machiniste). Actif dans les mouvements syndicaux, il se distingue aussi comme inspecteur des manufactures. En parallèle, il écrit pour les milieux de théâtre amateur avant de se tourner vers des pièces patriotiques inspirées de l’identité canadienne-française. [10]

Denis le Patriote (1902)

Dans l’esprit de la mission nationaliste de Daoust poursuivie par Gauvreau et Cazeneuve, le National présente dès l’automne 1902 la pièce Denis le Patriote. Deux jours avant l’ouverture, La Presse publie un long article présentant l’auteur et son œuvre; les critiques du lendemain de la première (15 septembre) laissent croire à une réception favorable — tout en évoquant, comme souvent à l’époque, des attractions de variété (par exemple une troupe d’acrobates) associées au programme. [10]

Jos Montferrand (1903) et publication (1923)

L’année suivante, Guyon propose une pièce centrée sur Jos Montferrand, déjà figure de légende nationale. Les encarts et critiques témoignent d’un enthousiasme perceptible. Signe d’un rayonnement certain, la pièce est publiée en 1923, accompagnée d’informations et de photographies liées à la création. [10]

7. Paul Gury (Loïc Le Gouriadec) : théâtre moral & grands succès (1918–1923)

Un théâtre « hygiéniste » et moraliste d’après-guerre

Paul Gury (pseudonyme de Loïc Le Gouriadec) prend la direction artistique du Théâtre National en 1918. Dans le contexte de l’après-Première Guerre mondiale, il entreprend une trilogie de pièces à visée moraliste, ciblant des « fléaux » perçus comme menaçant l’ordre social et la santé publique : Les dopés (1919, drogue), Les esclaves blanches (1921, prostitution) et surtout Le mortel baiser (syphilis), qui devient son plus grand succès. [10]

Le mortel baiser : un phénomène scénique (1920–1923)

Créé une première fois durant la Semaine sainte 1920, Le mortel baiser reste à l’affiche trois semaines au National avant d’être immédiatement repris au Théâtre canadien-français pour au moins cinq semaines. Remis en scène à plusieurs reprises à Montréal, le spectacle fait même l’objet d’une tournée européenne en 1923. [10]

8. Maria Chapdelaine (1923) : adaptation & traces d’archives

Dans le sillage du succès du roman de Louis Hémon, Paul Gury (Loïc Le Gouriadec) signe une adaptation théâtrale de Maria Chapdelaine, créée au Théâtre National en février 1923. Les annonces de presse de l’époque témoignent de l’enthousiasme et du plaisir de voir la culture canadienne-française mise à l’honneur sur scène. [10]

Un tapuscrit de l’adaptation se trouve dans le fonds Paul-Gury à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (P841, S3, D1), avec une dédicace manuscrite datée de 1940. [10]

9. Le cinéma au National : vues animées, entractes & survivance

Un théâtre né à l’aube du cinéma

Le Théâtre National ouvre cinq ans après les premières projections des frères Lumière en France. À Montréal, dès 1897, le parc Sohmer propose des projections en plein air sous la supervision de l’électricien Léo-Ernest Ouimet. [10]

Gauvreau, Ouimet et l’intégration des « vues animées » (dès 1901)

Propriétaire du restaurant Aux deux frères mitoyen, Georges Gauvreau repère rapidement l’occasion : après l’acquisition du théâtre, il inclut des projections de « vues animées » aux entractes à partir de 1901. Ouimet — qui a aussi conçu un système électrique réputé très sophistiqué — opère de nouveau le projecteur. Il demeure employé de Gauvreau jusqu’à l’ouverture, en 1906, de son propre cinéma : l’Ouimetoscope, à proximité immédiate du National. [10]

Les premières projections : format, bonimenteur, orchestre

Gauvreau affirme que le National est parmi les premiers théâtres francophones à proposer des vues animées dès 1901 : attractions ponctuelles d’entracte mêlant courts films, conférences historiques et chansons illustrées. Les projections, muettes, peuvent être accompagnées d’un orchestre et d’un bonimenteur (explication de l’action, lecture — parfois traduction — des titres et intertitres). Dès 1903, les vues animées s’intègrent plus régulièrement à la programmation, tout en restant associées aux entractes. [10]

Hypothèse de survivance : le projecteur comme bouée

On peut avancer que les vues animées — puis le cinéma — contribuent à maintenir la salle en activité durant les périodes où le théâtre devient moins rentable. Autrement dit : dans certains cycles de crise, le National doit peut-être une part de sa survivance à son écran et à ses projecteurs. [10]

La Création du monde (1915) : décors en projections

À l’automne 1915, Julien Daoust reprend brièvement la direction artistique et crée une œuvre biblique, La création du monde. Les coupures de presse notent l’effet des « effets électriques » et la singularité des décors : plutôt que des toiles peintes, Daoust recourt à un dispositif de projection (lanterne / appareil venu de New York), installé en fond de scène derrière un rideau, produisant des décors entièrement faits de projections. Le succès public et critique est suggéré par une présence d’environ deux semaines à l’affiche. [10]

Funérailles de Wilfrid Laurier (1919) : film d’Ouimet et diffusion rapide

Les funérailles de sir Wilfrid Laurier ont lieu à Ottawa le 22 février 1919. Ouimet filme la cérémonie, distribuée par Pathé et projetée à Montréal dans un délai très court. La direction du National se félicite d’une exclusivité « à l’est de Saint-Denis », mais la lecture des journaux de l’époque indique aussi des projections ailleurs (Maisonneuve, Saint-Denis, Loew’s, Regent, etc.). Le National semble toutefois se distinguer par une initiative promotionnelle (photogravure 18 × 14 po). [10]

France-Film (dès 1934) : burlesque + films français

À partir de 1934, sous la propriété / exploitation de France-Film (présidée par Joseph-Alexandre DeSève), la programmation associe burlesque et projections : avant chaque spectacle, deux films français (encore appelés des « vues ») sont proposés, en programmation hebdomadaire renouvelée (comme en témoignent les publicités d’époque). [10]

Du cinéma chinois au Cinéma du Village (années 1980–1993)

Au début des années 1980, une famille d’origine chinoise rachète le National et le transforme en cinéma de films chinois. La couverture médiatique québécoise se raréfie et la publicité disparaît presque complètement des journaux francophones; une trace mentionne notamment la projection de The Coldest Winter in Peking (film taïwanais anticommuniste, alors banni en Chine et à Hong Kong). En 1984, le lieu devient le Cinéma du Village, d’abord pensé comme art & essai gai / cinéma de répertoire, avant un basculement vers des films érotiques gais, jugés plus rentables; l’entreprise perdure environ dix ans. [10]

10. Second âge d’or : burlesque & La Poune (années 1920–1953)

Du théâtre « hebdo » au burlesque

À partir des années 1920, la direction artistique devient plus instable et la salle glisse vers des formes de variétés : sketches, courtes pièces, chansons, danse, comédies de situation — un ensemble que l’on associe au burlesque. Très apprécié du public (notamment du Faubourg à m’lasse), le genre est souvent méprisé par une part de l’élite, et la critique le fréquente de moins en moins. Reconstituer cette histoire exige alors de croiser publicités, fonds d’archives et travaux de recherche spécialisés. [10]

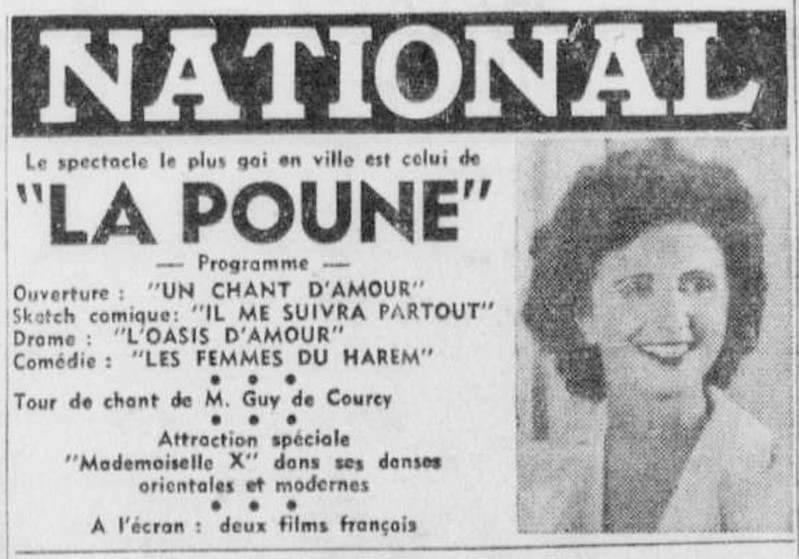

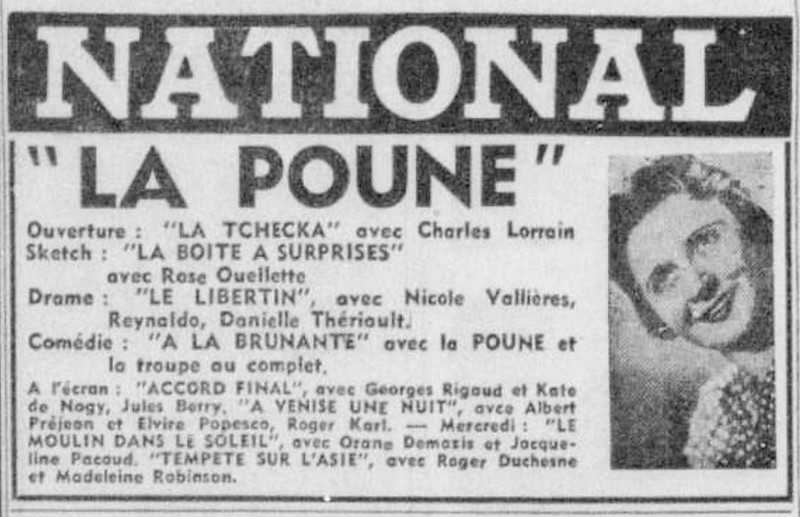

L’arrivée de La Poune (1936) : un contrat devenu règne

Avant La Poune, la scène burlesque du National accueille notamment Joseph et Manda Parent, Pic-Pic et Tizoune, ainsi qu’Olivier Guimond (père). Mais c’est Rose Ouellette, dite La Poune, qui marque l’histoire : arrivée à l’été 1936 pour un contrat de 10 semaines, elle reste finalement 17 ans. Les sources soulignent qu’à son arrivée, rien ne laisse présager, dans la presse, l’ampleur du tournant historique en cours : « une troupe sous contrat parmi d’autres »… jusqu’à la légende. [4], [10]

La conduite des spectacles : ordre stable, saisons longues

Pendant 17 ans (souvent évoqués comme 42 semaines sur 52), La Poune et sa troupe présentent des soirées à structure récurrente : ouverture avec la troupe, drame en un acte, courts sketches (« bits »), attractions (chansons, danse, prestidigitation, acrobaties), puis grande comédie finale. Un cahier manuscrit conservé dans le fonds Gilles-Latulippe (BAnQ), associé à la saison 1945–1946, aide à documenter ces conduites; bien qu’il ne nomme pas toujours explicitement le Théâtre National, des recoupements (dates, artistes) permettent d’y rattacher le contenu, puis de confirmer via coupures de presse. [10]

Galas, revues… et le xylophone

Des soirées de gala et des revues ponctuent la routine : fin de guerre, fêtes du calendrier, passage à la nouvelle année. La Poune y joue parfois du xylophone. Selon un récit biographique (et corroborations iconographiques), elle aurait acquis l’instrument d’un musicien de passage, l’aurait « usé » à force d’usage, puis l’aurait remplacé — l’un de ces xylophones se retrouvant aujourd’hui dans les collections du Musée de la civilisation (Québec). [10]

Alys Robi au National : apprentissage et fidélité

Alys Robi croise La Poune à Québec à l’été 1936, alors âgée de 13 ans. Peu après, elle se rend à Montréal et demande à intégrer la troupe; La Poune lui donne sa chance et l’héberge. La chanteuse soutient être restée environ trois ans au National, même si son nom n’apparaît pas toujours dans les publicités hebdomadaires. Elle reviendra saluer l’équipe lors de soirées spéciales (par exemple à son retour d’Angleterre en 1945, selon ses propres récits). [10]

Le burlesque comme théâtre musical

Les chansons occupent une place centrale : selon certains témoignages, le burlesque québécois peut être pensé « d’abord » comme un théâtre musical. Des photographies d’archives montrent l’intégration de numéros chantés, parfois au micro, au sein même des sketchs — signe de conventions scéniques alors normales (rupture d’action, duo chanté, etc.). [10]

Ambiance des coulisses : une mémoire parfois relayée par la littérature

Certaines descriptions littéraires (non-historiographiques) ont contribué à transmettre l’atmosphère des coulisses des années 1940. Elles ne constituent pas des preuves au sens strict, mais, croisées à des photos d’archives et à des témoignages, elles peuvent aider à « faire sentir » l’effervescence du lieu. (Ex. une évocation de coulisses « bruyantes », envahies par une faune venue saluer les artistes). [10]

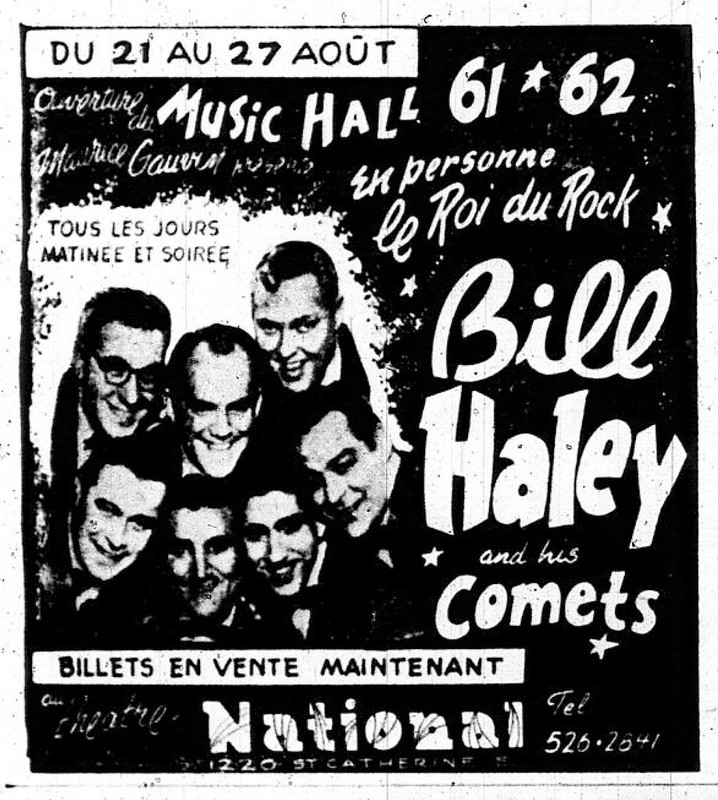

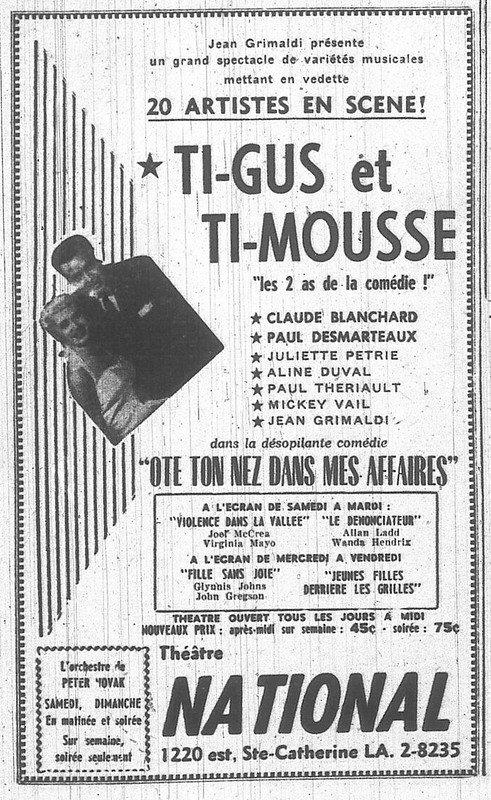

11. Après 1953 : télé, cabarets & transformations

En 1953, Ouellette quitte une salle désormais concurrencée par la télévision et les cabarets. L’imprésario Jean-Marie Grimaldi prend le relais; parallèlement, il achète et transforme le Gayety (ex-salle de Lili St-Cyr) en Théâtre Radio-Cité avec Michael Costom, sans enrayer l’essor du petit écran. Il tente brièvement de relancer le National (avril 1958) avant que d’autres exploitants prennent le bail (1960 : Yvan Dufresne & Jean Bertrand). [9]

Suivent des métamorphoses successives : nickelodéon, vaudeville, cinéma chinois, salle de classe, le mal-nommé O’National (faillite après un mois), puis le Cinéma du Village, d’abord orienté « art & essai gai » avant de basculer vers l’érotique (1984–1993). [1], [4], [5], [6], [7], [10]

12. Le Conservatoire (1968–1973) : une école dans le « vieux National »

Un Conservatoire nomade, puis le refuge du National

Le Conservatoire d’art dramatique de Montréal a longtemps été nomade (Palais du commerce, au-dessus de Valiquette, étages supérieurs du Monument-National, sous-sol de la bibliothèque Saint-Sulpice…). Sous l’impulsion de Guy Beaulne, directeur national des conservatoires, l’institution s’installe au Théâtre National. De l’autre côté de Sainte-Catherine, une ancienne manufacture accueille bureaux et salles d’enseignement. [10]

Un théâtre fatigué… mais formateur

À la fin des années 1960, le National est décrit comme un bâtiment éprouvé : « il a vu neiger ». Des récits évoquent même, à l’occasion, de la neige tombant sur la scène. Malgré la poussière, l’absence d’eau chaude et l’état général, les cohortes y vivent trois années de formation rigoureuses et déterminantes, transformant ce lieu imparfait en « maison » d’apprentissage. [10]

Le théâtre d’été (1971) : gratuité et Perspectives-Jeunesse

À l’été 1971, la cohorte entrée à l’automne 1970 poursuit l’activité malgré la saison des vacances grâce à une subvention Perspectives-jeunesse. Deux pièces gratuites sont montées : Superdrogstore et le miroir maléfique (après-midis, public jeunesse) et Mardi la verte (soirées, public plus âgé). [10]

Ouverture à la dramaturgie québécoise : Portés disparus (1972)

Fin 1971, François Cartier (direction du Conservatoire) demande à Marcel Dubé d’écrire une pièce sur mesure pour la cohorte finissante : Portés disparus. Dans un Québec en pleine révolution théâtrale (1968 : Cid maghané, L’Osstidcho, Les Belles-sœurs), ce geste marque une ouverture importante, répondant aussi aux revendications des élèves : « pouvoir employer leurs mots sur scène ». Le texte n’est pas édité; subsistent coupures, photos, un programme conservé, et les souvenirs des participant·es. [10]

Dernier exercice public au National : Alcide 1er (1973)

Le Conservatoire quitte le National à la fin de l’année scolaire 1973 (bail non renouvelé pour les locaux d’enseignement). Les conservatoires de musique et d’art dramatique sont réunis à l’édifice Ernest-Cormier (ancien palais de justice; actuelle Cour d’appel du Québec). Au National, le dernier exercice public est La vie exemplaire d’Alcide 1er, le pharamineux, et de sa descendance proche, pièce d’André Ricard. Des planches-contacts conservées dans les archives de l’institution donnent une vision du déroulement et de la mise en scène, malgré les limites de lecture des détails. [10]

Archives et mémoire : rareté des traces

Les sources accessibles pour cette période sont limitées : le Conservatoire n’a pas encore systématisé l’enregistrement de ses productions. Quelques photographies subsistent; la recherche s’appuie sur BAnQ, certains fonds, les archives internes du Conservatoire et les souvenirs d’ancien·nes élèves. [10]

13. Renaissance (1995), centenaire (2000) & relance (2006)

Le 25 mars 1995, réouverture « grande manière » : Alys Robi inaugure la nouvelle vie d’un National restauré par Michel Astraudo et Gilles Laplante, à l’esthétique respectueuse de l’âme des lieux. [1], [2]

Le centenaire 2000 est célébré plus modestement qu’espéré faute de subvention dédiée, mais reste marqué par un rassemblement d’anciens : « les vieux de la vieille ». [3]

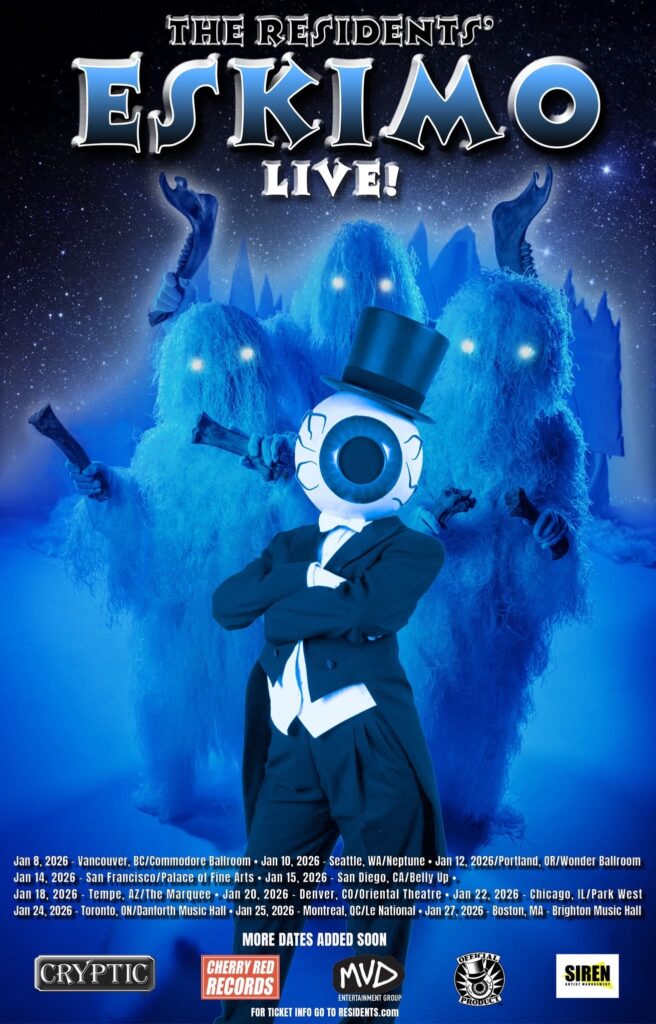

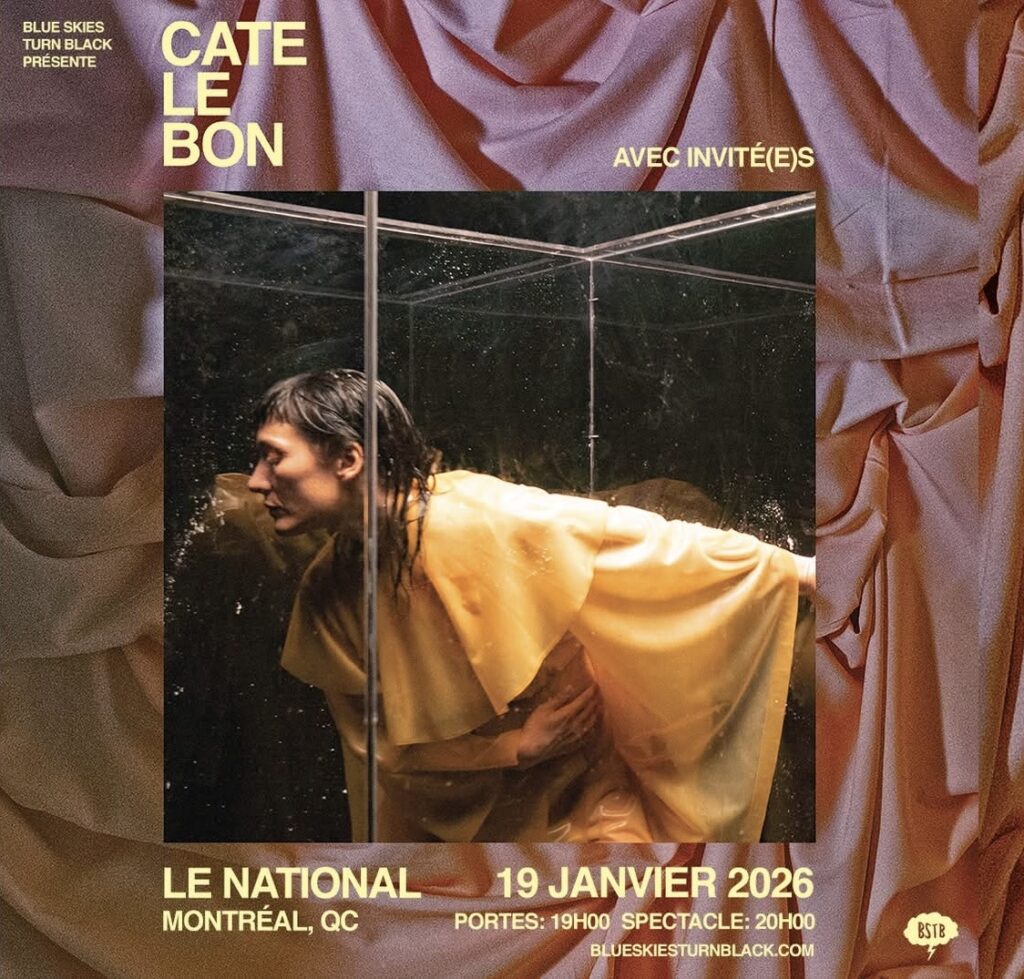

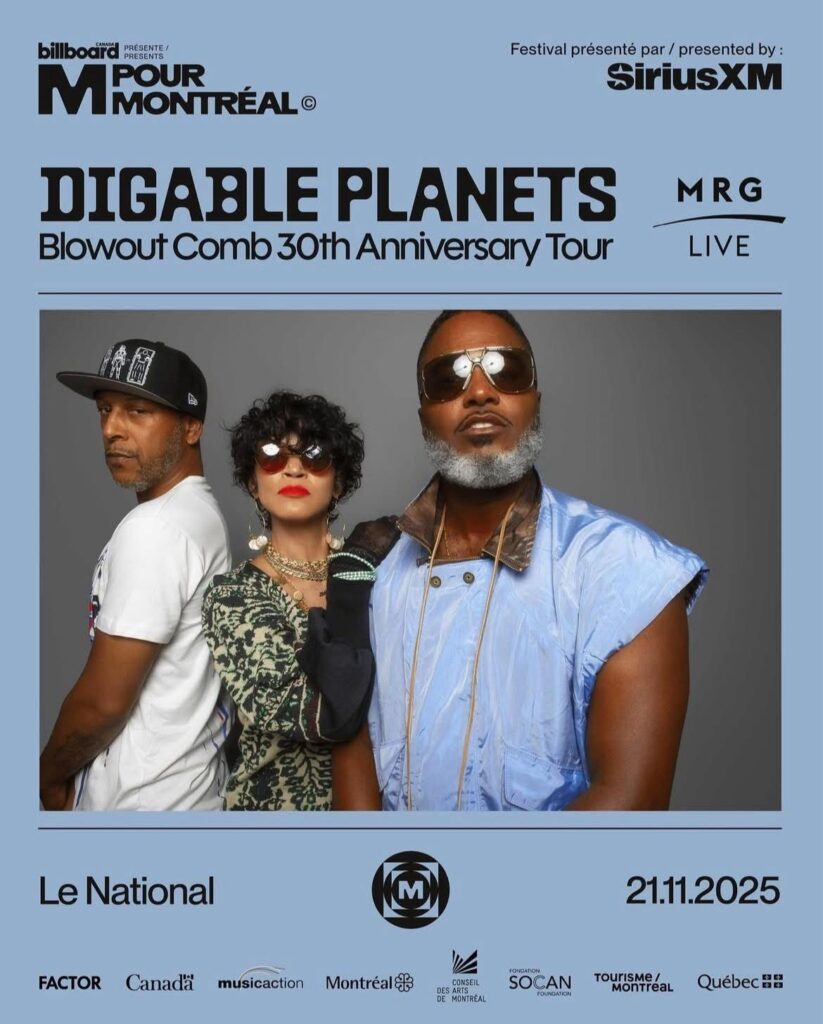

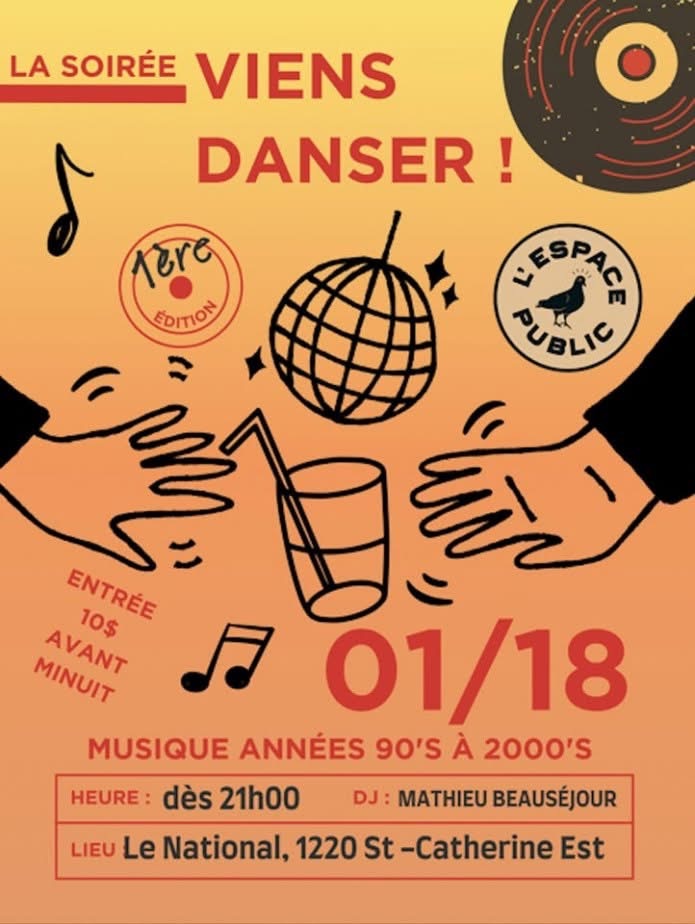

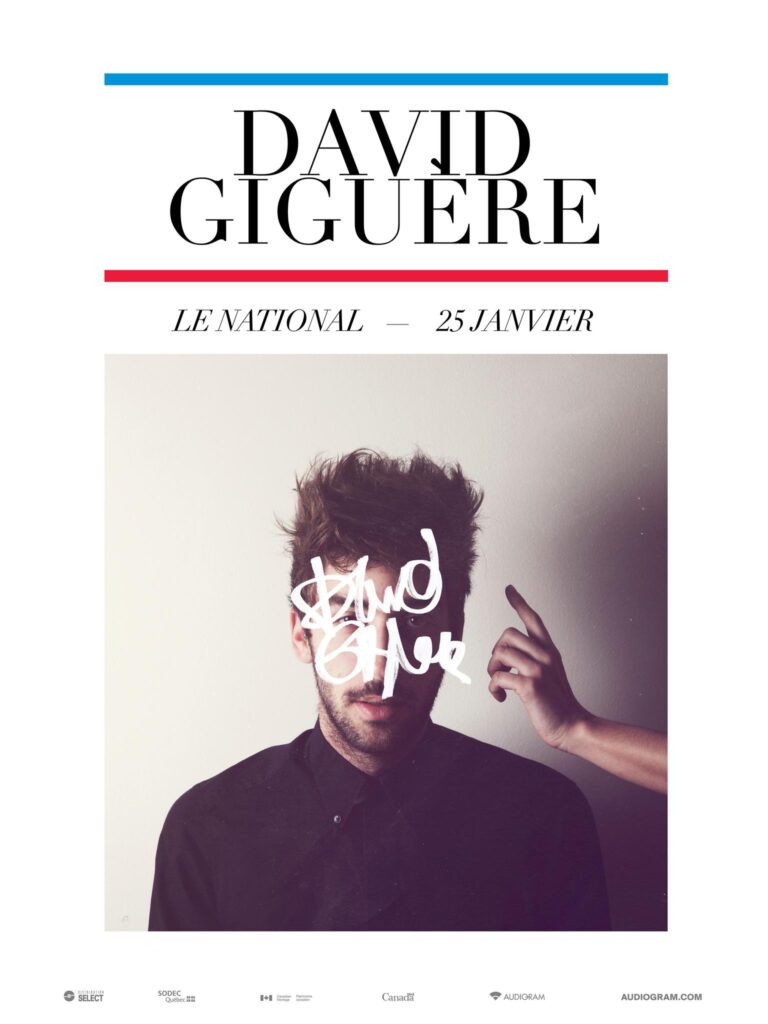

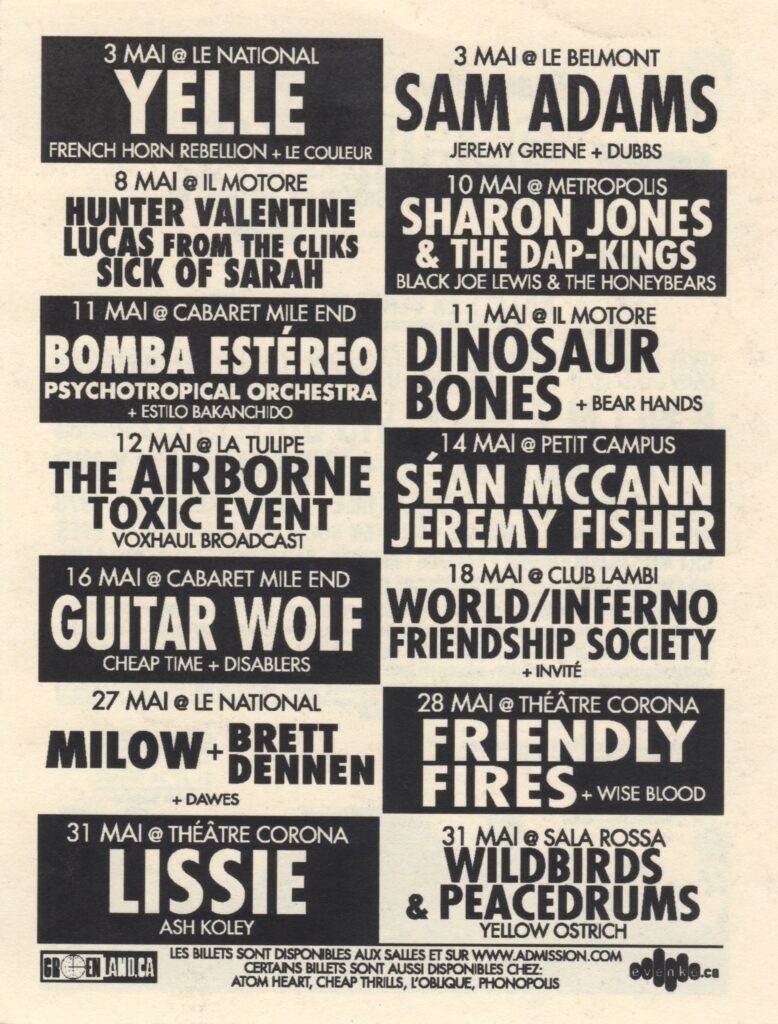

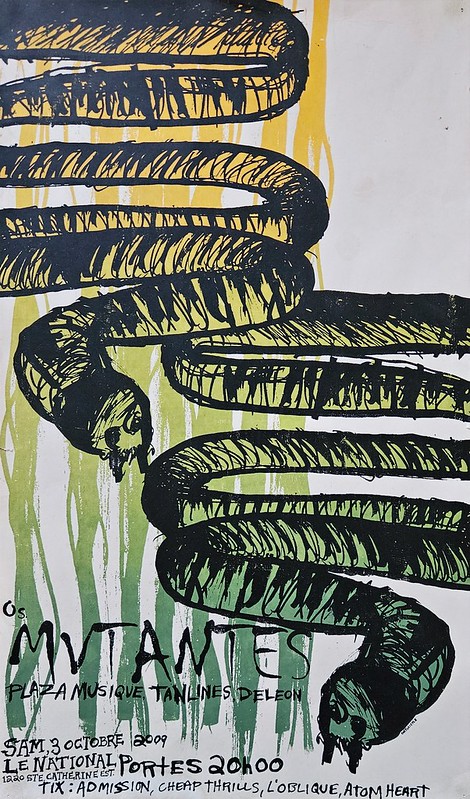

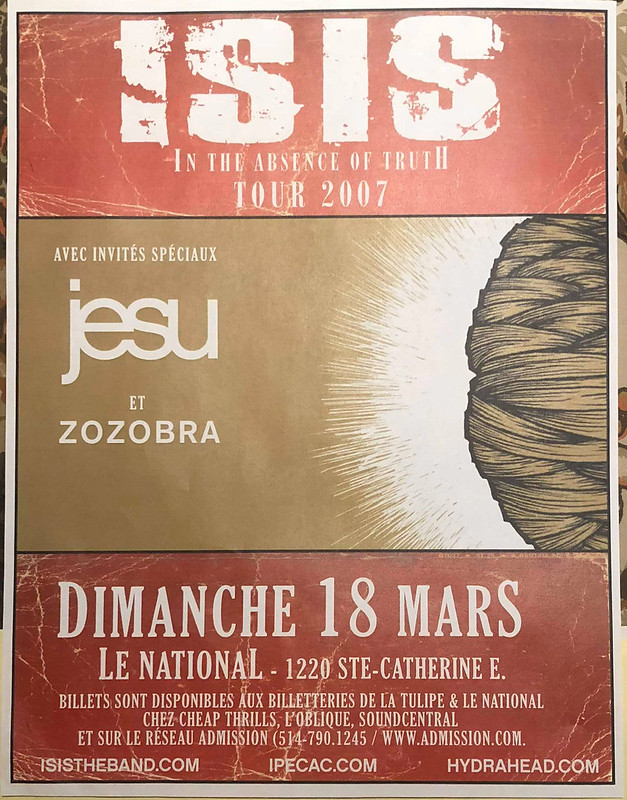

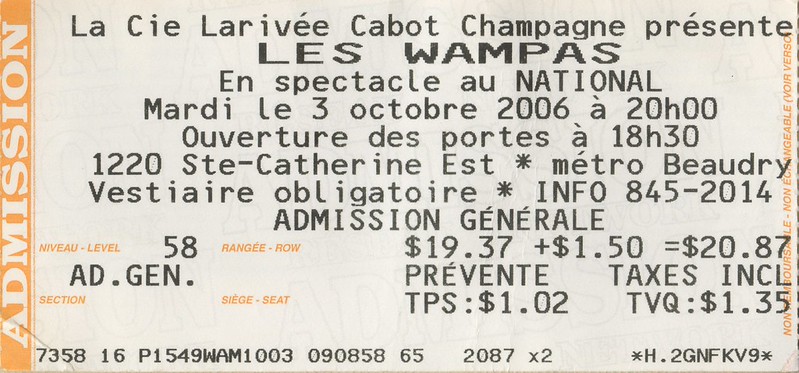

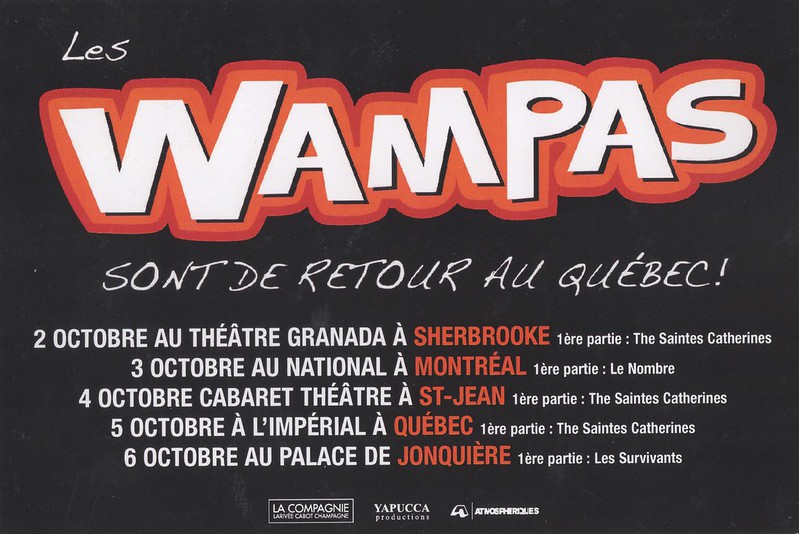

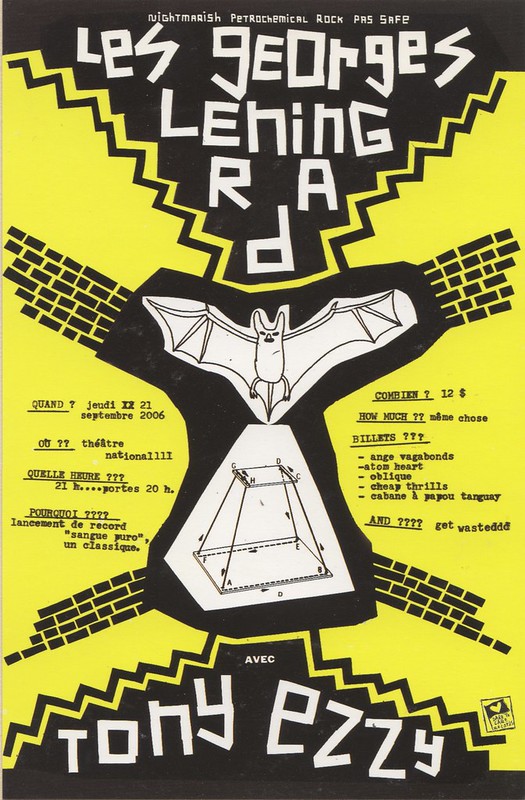

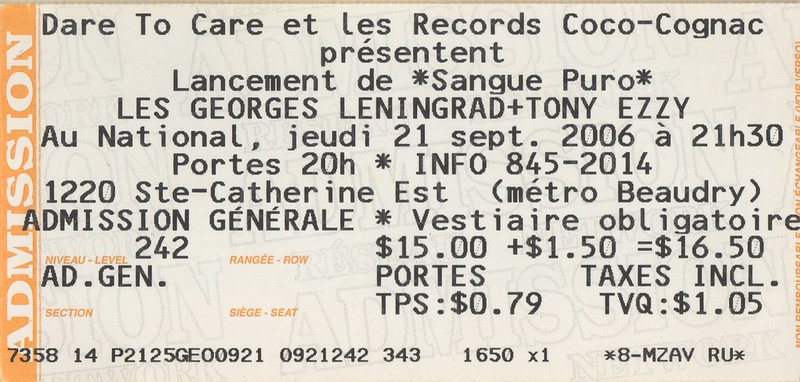

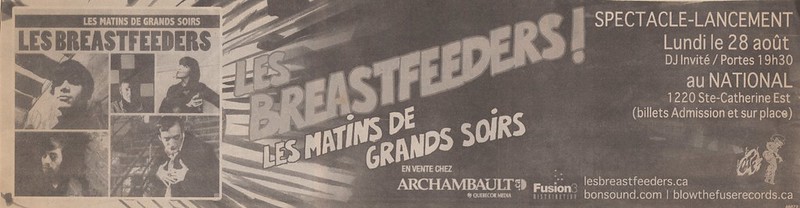

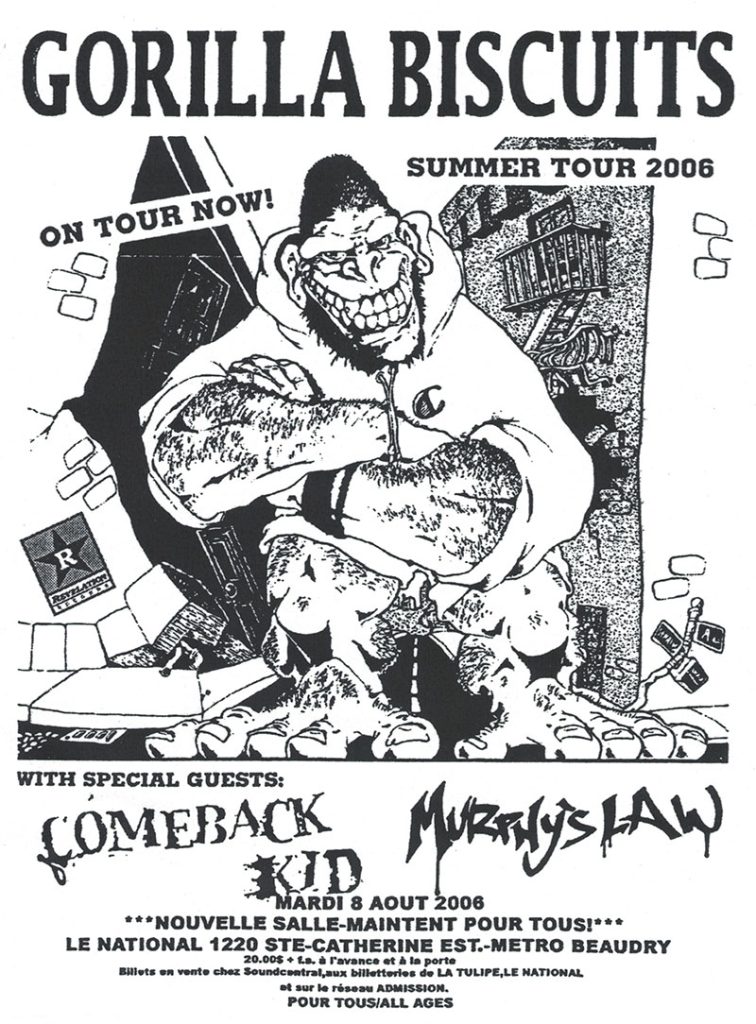

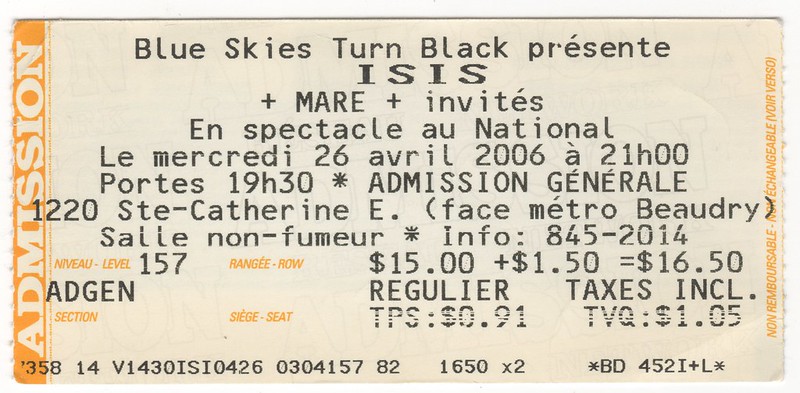

En 2006, la salle est rafraîchie en un temps record par Larivée, Cabot, Champagne et rebaptisée Le National : peinture, bancs, sono, éclairage, loges — tout en préservant l’ambiance d’époque. Depuis, elle accueille une large palette d’artistes (de Robert Charlebois à Vampire Weekend, Caribou, Simple Plan, Half Moon Run, etc.) et l’émission Belle et Bum (depuis 2011). [4], [6]

14. Chronologie rapide

- 12 août 1900 — Inauguration du Théâtre National Français (Sincennes & Courval; 670 pl.). [1]

- 4 sept. 1900 — Réouverture sous Georges Gauvreau. [1]

- mars 1901 — Paul Cazeneuve prend la direction artistique; programmation hebdomadaire intensive. [10]

- 1901–1903 — « Vues animées » aux entractes; intégration croissante à la programmation. [10]

- 1900–1910 — Rythme hebdomadaire; troupe stable (pensions); discipline forte. [10]

- 1915 — La création du monde : décors par projections (Daoust). [10]

- 1918–1923 — Paul Gury : théâtre moral; Le mortel baiser (1920) devient un succès. [10]

- 1923 — Maria Chapdelaine (adaptation scénique au National). [10]

- années 1920 — Virage variétés / burlesque; critique élitiste se raréfie. [10]

- 1936–1953 — Direction Rose Ouellette (La Poune) : apogée burlesque. [4], [10]

- dès 1934 — France-Film : burlesque + films français en amont des spectacles. [10]

- 1953–1960 — Grimaldi, Radio-Cité, puis reprises et baux. [9]

- 1968–1973 — Le Conservatoire d’art dramatique occupe le National. [10]

- 1984–1993 — Cinéma du Village (art & essai gai → érotique). [7], [10]

- 25 mars 1995 — Réouverture : spectacle d’Alys Robi. [1], [2]

- 2000 — Centenaire (5@7 historique). [3]

- 2006 — Rénovation & rebranding : Le National. [4]

- depuis 2011 — Tournage de Belle et Bum. [6]

- 24 nov. 2025 — Exposition « Mémoires du Théâtre National » (125 ans) + expo virtuelle. [10]

15. Propriétaires & locataires

Selon L’Annuaire théâtral, la propriété appartient à une famille canadienne-française (1900–1949), lignée foncière retraçable jusqu’en 1843 (Allen Robertson → Peter McMahon → Joseph Brière). En 1949, cession à Théâtre Frontenac Ltée, qui respecte les baux en cours (France-Film, 1934–1949; Ideal Tea Room, 1946–1951; divers locaux 1212–1224). En 1955 : Ciné World Canadian Ltée, puis 1957 : Arcadie Corporation. En 1978, vente à Kuo Hsiung Chu et Lin Cheung Tsui, qui en font un cinéma chinois. [9], [10]

Locataires et directions notables : Julien Daoust, Albert Sincennes, Georges Gauvreau, Paul Cazeneuve, Paul Gury, Olivier Gélinas, Louis-Honoré Bourdon, Joseph Cardinal, Jean-Marie Grimaldi, Yvan Dufresne, Jean Bertrand, etc. [9], [10]

16. Notes & sources

- Alan Hustak, « Curtain up on new venue, Century-old theatre comes back to life », The Gazette, 20 mars 1995.

- Jean Beaunoyer, « Le Théâtre National renaît », La Presse, 28 février 1995.

- Francine Grimaldi, « Modeste 100e anniversaire », La Presse, 4 août 2000.

- Émilie Côté, « Le Théâtre National reprend vie », La Presse, 9 février 2006.

- « Le O’National ferme ses portes », Montréal-Matin, 12 janvier 1977.

- Site officiel du National — section historique (et/ou pages « Belle et Bum »).

- André-Constantin Passiour, « Un village en perpétuelle transformation », Fugues, 26 mars 2024.

- « Restaurant des Deux Frères », Théâtre National en Français, 6 octobre 1902.

- Denis Carrier, « Les administrateurs du Théâtre National », L’Annuaire Théâtral, automne 1988 – printemps 1989.

- Ève-Catherine Champoux, Mémoires du Théâtre National (exposition virtuelle / commémoration des 125 ans du Théâtre National), pages thématiques « Le premier âge d’or », « Le cinéma », « Le second âge d’or : le burlesque », « Le conservatoire (1968–1973) » et « À propos », 2025 (site officiel). Source : https://theatrenational125ans.ca/s/expo/page/a-propos

- Alison Slattery, photo du National