Café Blue Bird (Montréal)

Actif de la décennie 1940 jusqu’en 1972, le Café Blue Bird fut l’un des bars les plus fréquentés du centre-ville de Montréal. D’abord installé sur la rue Université puis relocalisé sur l’avenue Union, il est tragiquement passé à l’histoire à la suite de l’incendie criminel du 1er septembre 1972, l’une des pires catastrophes du XXe siècle à Montréal après le drame du Laurier Palace en 1927.

Présentation générale

Le Café Blue Bird est d’abord un établissement de divertissement populaire du centre-ville, fréquenté par une clientèle variée — travailleurs du centre, jeunes adultes, amateurs de danse et de musique live. Propriété de Léopold Paré, le bar suit l’évolution du cœur commercial de Montréal, passant de la rue Université à l’avenue Union à l’heure où le projet de la Place Ville-Marie transforme radicalement le paysage urbain. À partir des années 1960, l’adresse de l’avenue Union devient un point de ralliement pour les amateurs de country grâce au cabaret Wagon Wheel, installé à l’étage.

En 1972, un incendie volontaire dans la cage d’escalier scelle tragiquement le destin du lieu. L’événement, largement couvert par les médias, met en lumière les failles de la sécurité incendie dans les établissements licenciés et marque durablement la mémoire collective montréalaise.

1. Café Blue Bird sur la rue Université (1940–années 1950)

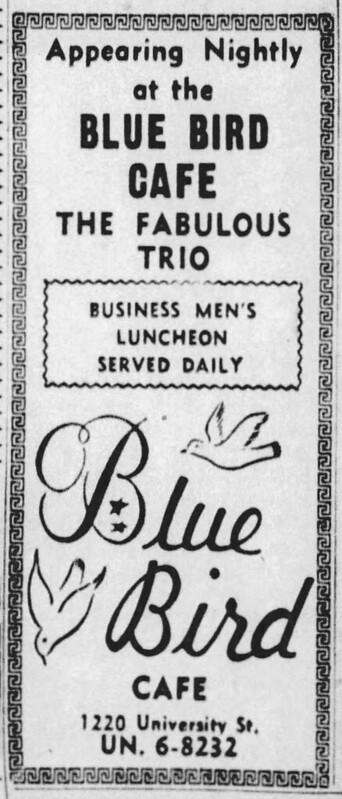

Le Blue Bird apparaît dans les sources dès les années 1940, situé au 1220, rue Université à Montréal. Le bar appartient alors à Léopold Paré, qui le développe comme un établissement de divertissement et de danse au cœur du centre-ville, dans un secteur alors en pleine densification commerciale. [1]

Pendant les années 1940 et 1950, le Café Blue Bird s’inscrit dans la tradition des lounges et cabarets populaires : musique live, ambiance animée et clientèle fidèle. Cette première implantation jouit d’une fréquentation stable jusqu’à ce que les grands projets immobiliers du centre-ville viennent bouleverser l’occupation du sol.

2. Expropriation et déménagement sur l’avenue Union

Dans le contexte du vaste chantier de la Place Ville-Marie, le Blue Bird de la rue Université est exproprié à la fin des années 1950. Plutôt que de disparaître, l’établissement se relocalise dans un nouvel édifice au 1172, avenue Union. Un article du Montreal Star annonce la réouverture du Blue Bird Cafe à cette nouvelle adresse le 7 septembre 1960. [2]

Ce déménagement reflète l’adaptation du commerce aux transformations majeures du centre-ville. Le nouveau Blue Bird se trouve à proximité des grands magasins, des bureaux et du futur square Phillips réaménagé, ce qui garantit un flux constant de clientèle. L’architecture du bâtiment permet également l’ajout de l’espace de spectacle à l’étage : le Wagon Wheel.

3. Le Wagon Wheel et la clientèle country

À l’étage du Café Blue Bird sur l’avenue Union se trouve le cabaret Wagon Wheel, rapidement connu pour sa programmation de musique country. Le lieu attire une clientèle d’amateurs de danse et de country-western, dans une ambiance de bar-spectacle typique des années 1960 et du début des années 1970.

Lors de la tragédie de 1972, c’est précisément au Wagon Wheel que se trouvent les clients : près de 200 personnes se retrouvent réunies dans la salle, qui s’avérera difficile à évacuer lorsque le feu se déclarera dans l’escalier principal.

4. La nuit du 1er septembre 1972 : une tragédie majeure

Le 1er septembre 1972, le Blue Bird et le Wagon Wheel sont bondés : environ 200 personnes fréquentent l’endroit en ce début de longue fin de semaine. Trois jeunes hommes dans la vingtaine, Gilles Eccles, Jean-Marc Boutin et James O'Brien, arrivent sur place en état d’ébriété. On leur refuse l’accès au bar, déjà encombré, où se trouvent pourtant leurs amis. Ils quittent les lieux, mais décident de se venger. [3]

Les trois hommes reviennent peu après avec un bidon d’essence. Ils en répandent le contenu dans la cage d’escalier principale menant au Wagon Wheel et y mettent le feu. Les flammes se propagent très rapidement dans cet espace exigu, transformant l’escalier en cheminée. La sortie de secours, difficilement praticable, se bloque rapidement dans la cohue de clients paniqués. L’accumulation de personnes dans ce passage entraîne la mort de 37 personnes et blesse 51 autres. [3]

Près de 50 pompiers combattent l’incendie ; au moins 15 d’entre eux sont blessés dans l’intervention. Le pompier Kenneth Laroche, l’un des premiers arrivés sur les lieux, témoignera que la vision des corps empilés dans la sortie de secours est une image qui le marquera à vie : une tragédie d’autant plus douloureuse que beaucoup des victimes sont des jeunes de moins de 18 ans. [3]

L’incendie du Blue Bird est rapidement considéré comme l’un des pires crimes de l’histoire de Montréal au XXe siècle, souvent évoqué en parallèle avec le drame du Laurier Palace (1927).

5. Enquêtes, poursuites et responsabilités

Après le drame, une vaste enquête policière est déclenchée. Les trois incendiaires prennent la fuite mais sont rapidement retracés et arrêtés à Vancouver. Ils sont inculpés d’incendie criminel et condamnés à la prison à vie pour avoir délibérément mis le feu à la cage d’escalier. [3]

Sur le plan civil, la Commission des accidents du travail (CAT) dépose ensuite trois actions distinctes en dommages, totalisant 60 082 $, contre l’ancien gérant et actionnaire principal du Blue Bird, Léopold Paré, ainsi que contre Gilles Eccles, Jean-Marc Boutin et James O'Brien. Les recours allèguent que Paré et le Blue Bird ont failli à respecter les normes élémentaires de protection contre les risques d’incendie. [1]

Les actions pointent notamment la négligence de Léopold Paré, qui aurait été informé du fait qu’une des portes de sortie était cadenassée. Un témoignage rapporté dans la presse mentionne même que le propriétaire aurait jugé qu’une deuxième sortie n’était pas nécessaire, ce qui deviendra un élément crucial de la réflexion sur la sécurité des lieux publics après la tragédie. [4]

6. Mémoire, commémorations et monument

Malgré l’importance du drame, il faudra attendre 2012, soit 40 ans après l’incendie, pour qu’une commémoration officielle soit organisée par la Ville de Montréal. Une cérémonie émotive réunit alors rescapés, familles de victimes, pompiers et citoyens ; les médias rapportent des embrassades en larmes au moment du dévoilement. [5]

Un mémorial permanent est inauguré au square Phillips, non loin de l’emplacement original du Blue Bird et du Wagon Wheel. Le monument repose au sommet d’un muret sur le côté sud du square, de manière à garder un lien visuel avec le site de la tragédie. L’endroit se veut un lieu de recueillement, mais aussi un rappel des obligations en matière de sécurité dans les lieux de divertissement. [5], [6]

Aujourd’hui, le bâtiment d’origine n’existe plus, le secteur ayant été largement remodelé par les projets immobiliers du centre-ville. Le nom du Blue Bird demeure toutefois associé à la fois à la vie nocturne de Montréal des années 1940–1970 et à une prise de conscience collective quant à la sécurité du public dans les salles de spectacles et bars.

7. Chronologie rapide

- c. 1940 — Ouverture du Café Blue Bird au 1220, rue Université, propriété de Léopold Paré. [1]

- Années 1950 — Exploitation continue du bar au centre-ville, dans un secteur appelé à être transformé par le projet Place Ville-Marie.

- Fin des années 1950 — Expropriation de l’adresse de la rue Université pour la construction de la Place Ville-Marie. [2]

- 7 septembre 1960 — Réouverture du Blue Bird Cafe au 1172, avenue Union ; installation ultérieure du cabaret Wagon Wheel à l’étage. [2]

- 1er septembre 1972 — Incendie criminel dans la cage d’escalier : 37 morts, 51 blessés ; les trois incendiaires prennent la fuite puis sont arrêtés à Vancouver. [3]

- 1972–1973 — Procès criminels ; condamnations à la prison à vie. Dépôt de trois actions civiles totalisant 60 082 $ par la Commission des accidents du travail contre Léopold Paré et les trois incendiaires. [1], [4]

- Années 1970–2000 — Démolition / transformation du site ; disparition physique du Blue Bird et du Wagon Wheel.

- 1er septembre 2012 — Cérémonie officielle, 40 ans après les faits ; dévoilement du mémorial au square Phillips. [5], [6]

8. Notes & sources

- « Blue Bird manager, 3 arsonists sued », The Montreal Star, 31 juillet 1973.

- « Blue Bird Cafe reopens tomorrow », The Montreal Star, 6 septembre 1960.

- « Incendie du Blue Bird », Wikipédia (consulté pour le contexte général et les chiffres officiels).

- « Blue Bird owner told 2nd fire exit unnecessary », The Gazette, 28 septembre 1972.

- « Tearful embraces as memorial unveiled », The Gazette, 1 septembre 2012.

- « Serene spot honours victims », The Gazette, 30 août 2012.