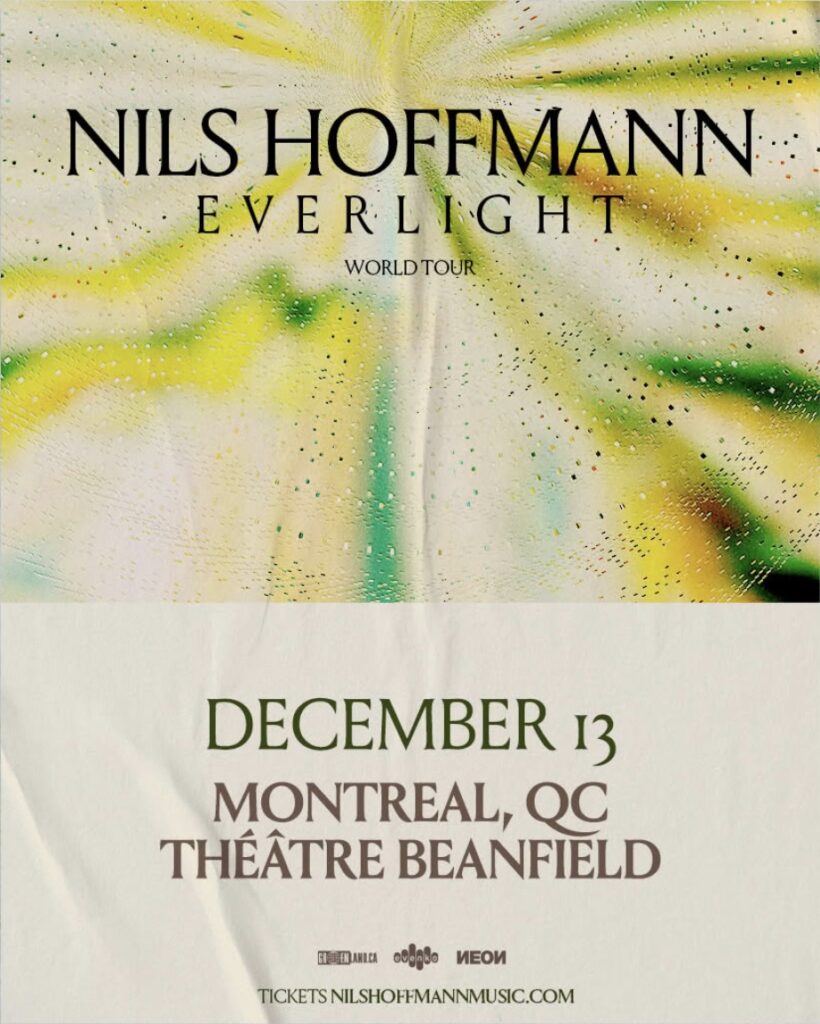

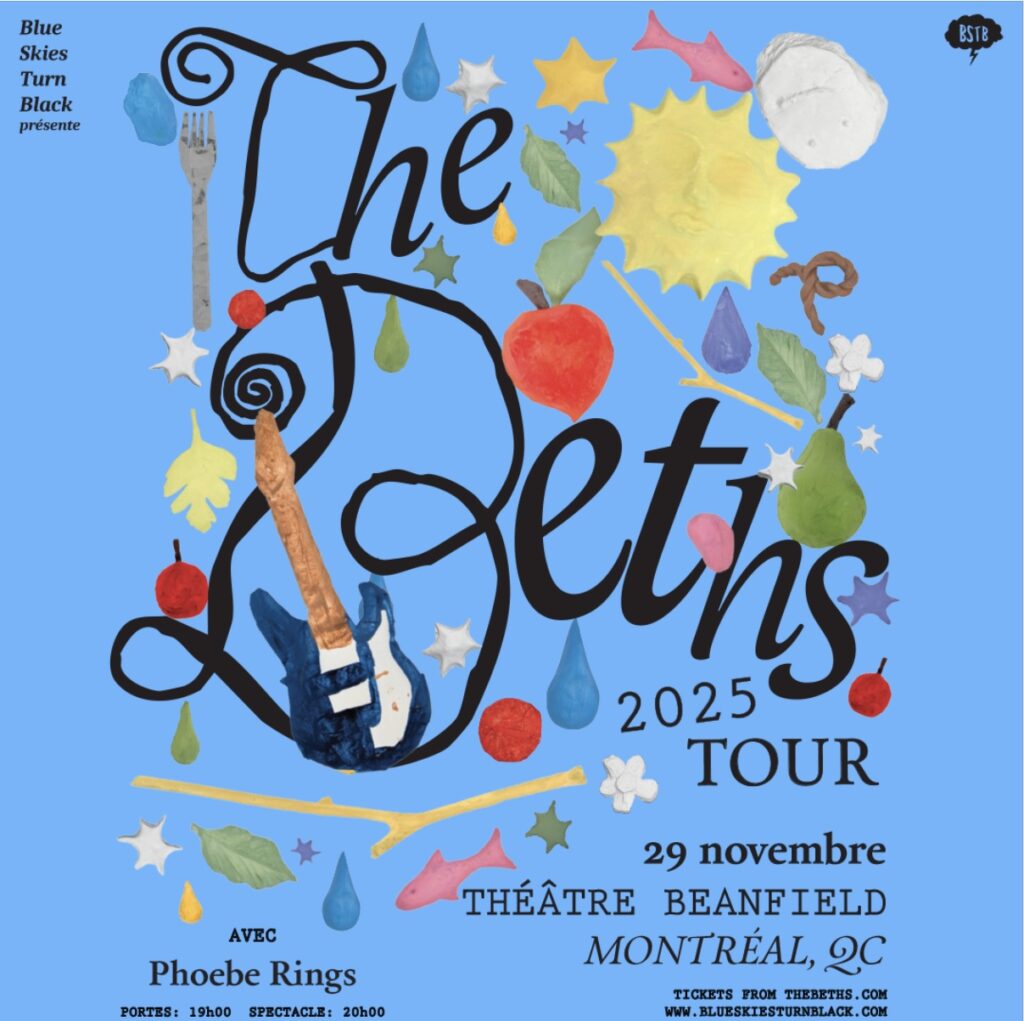

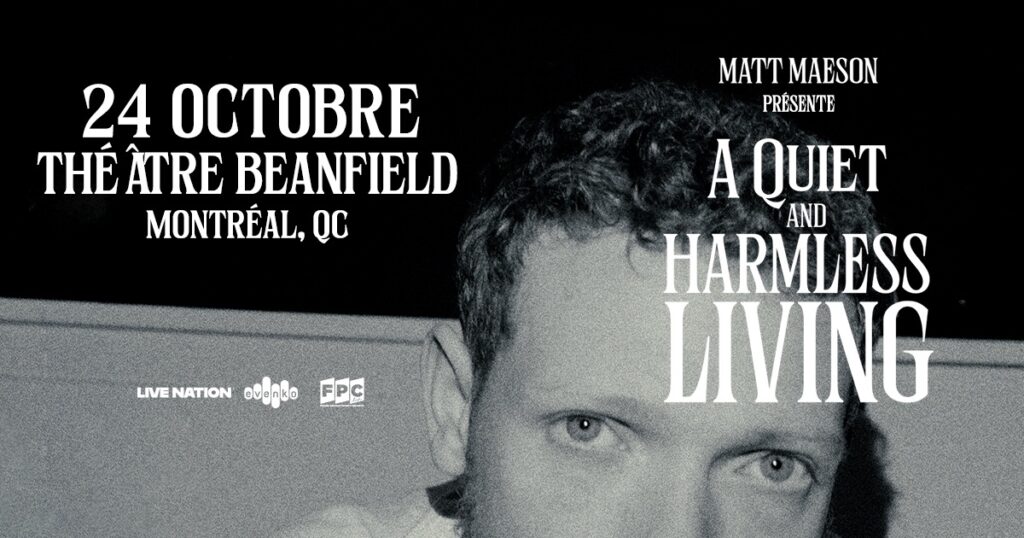

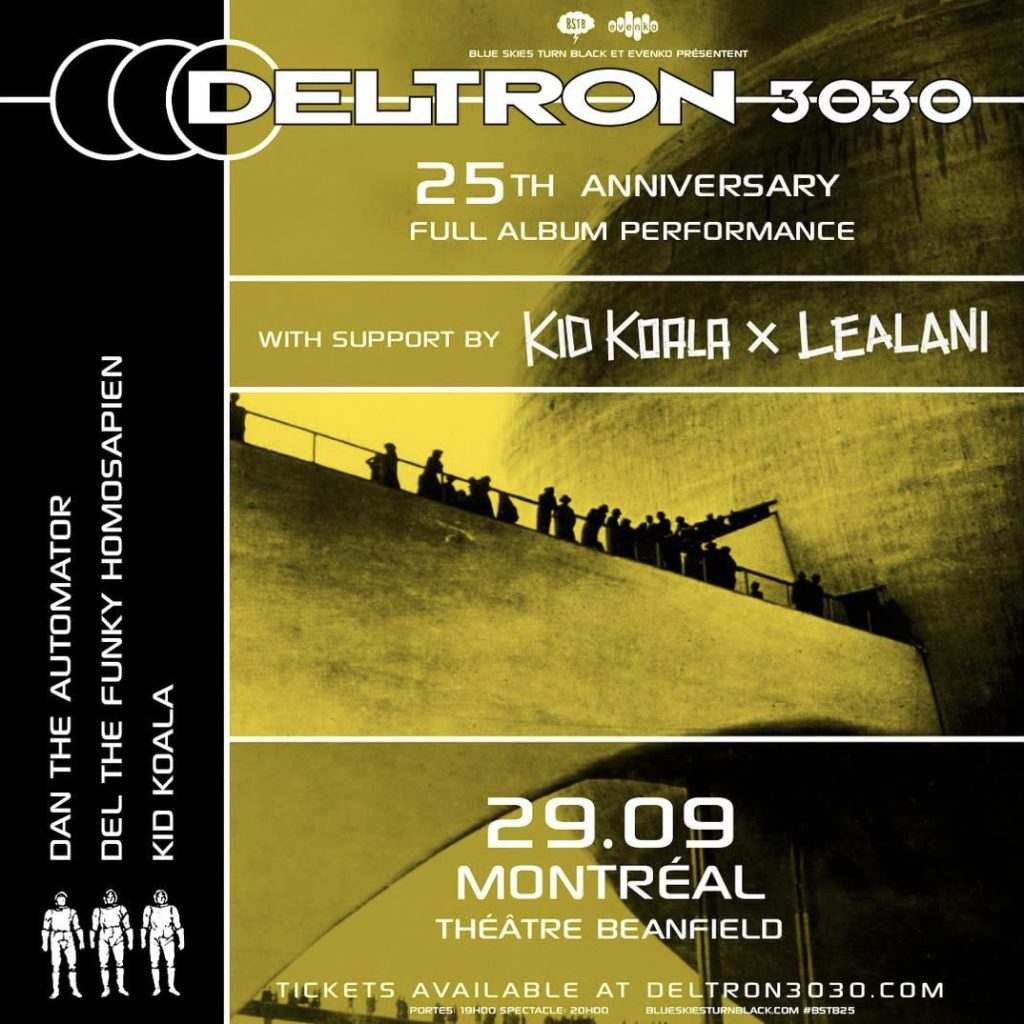

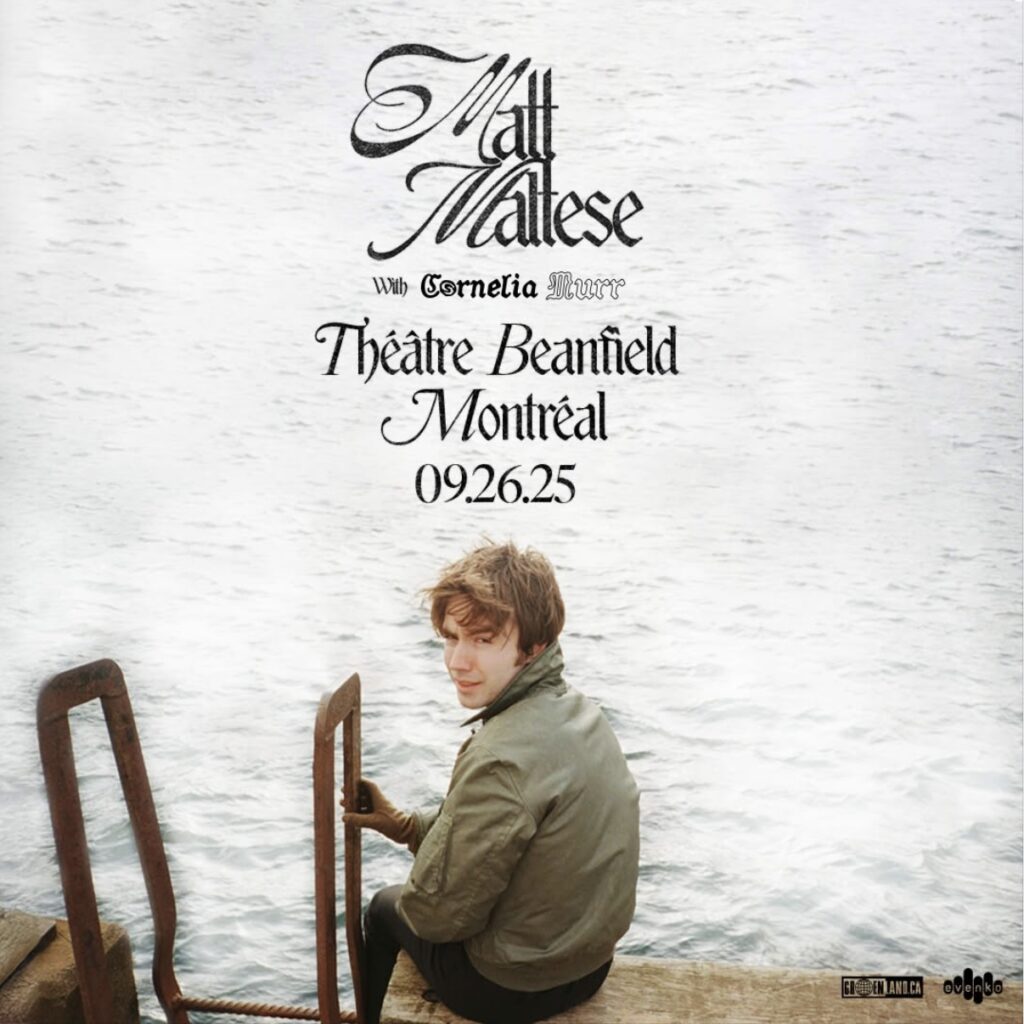

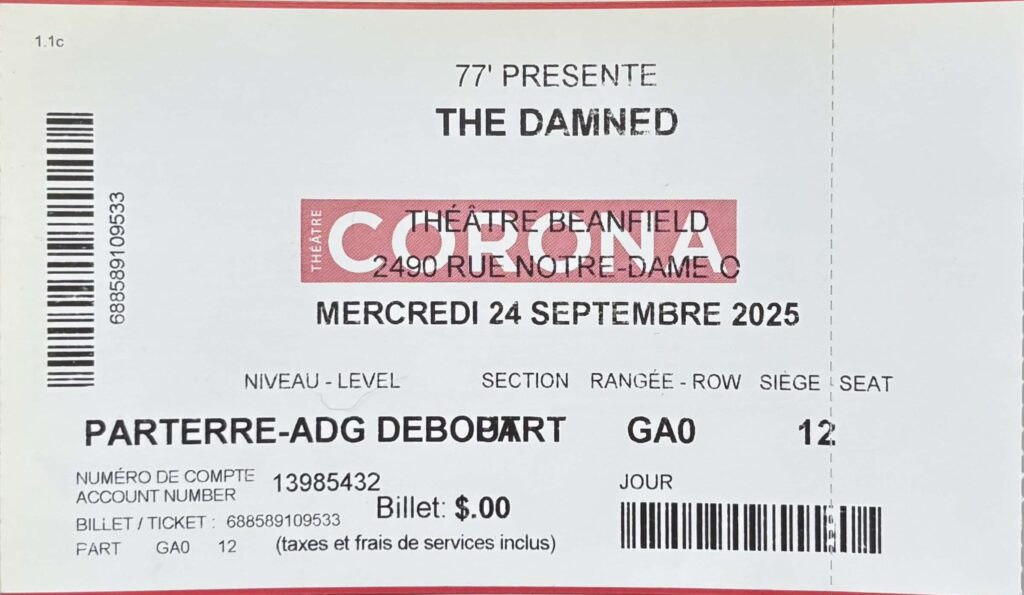

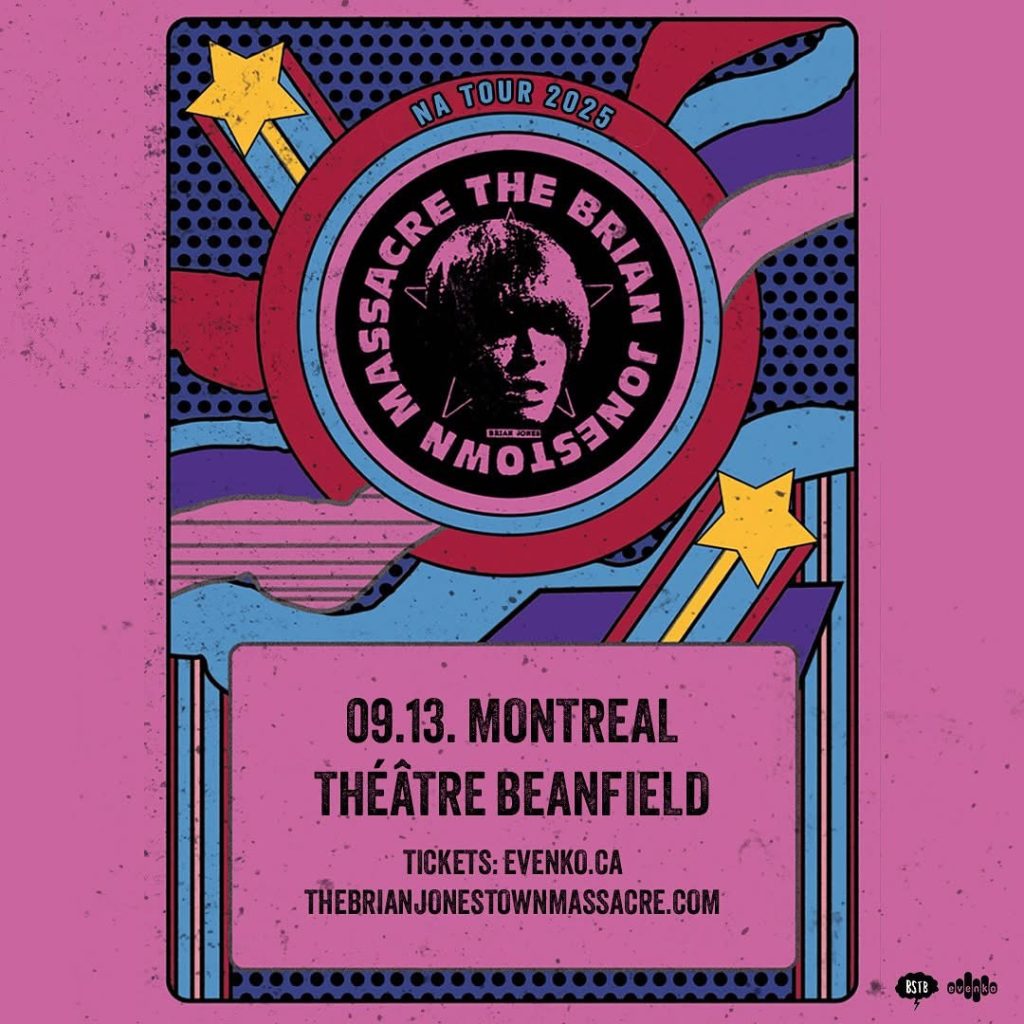

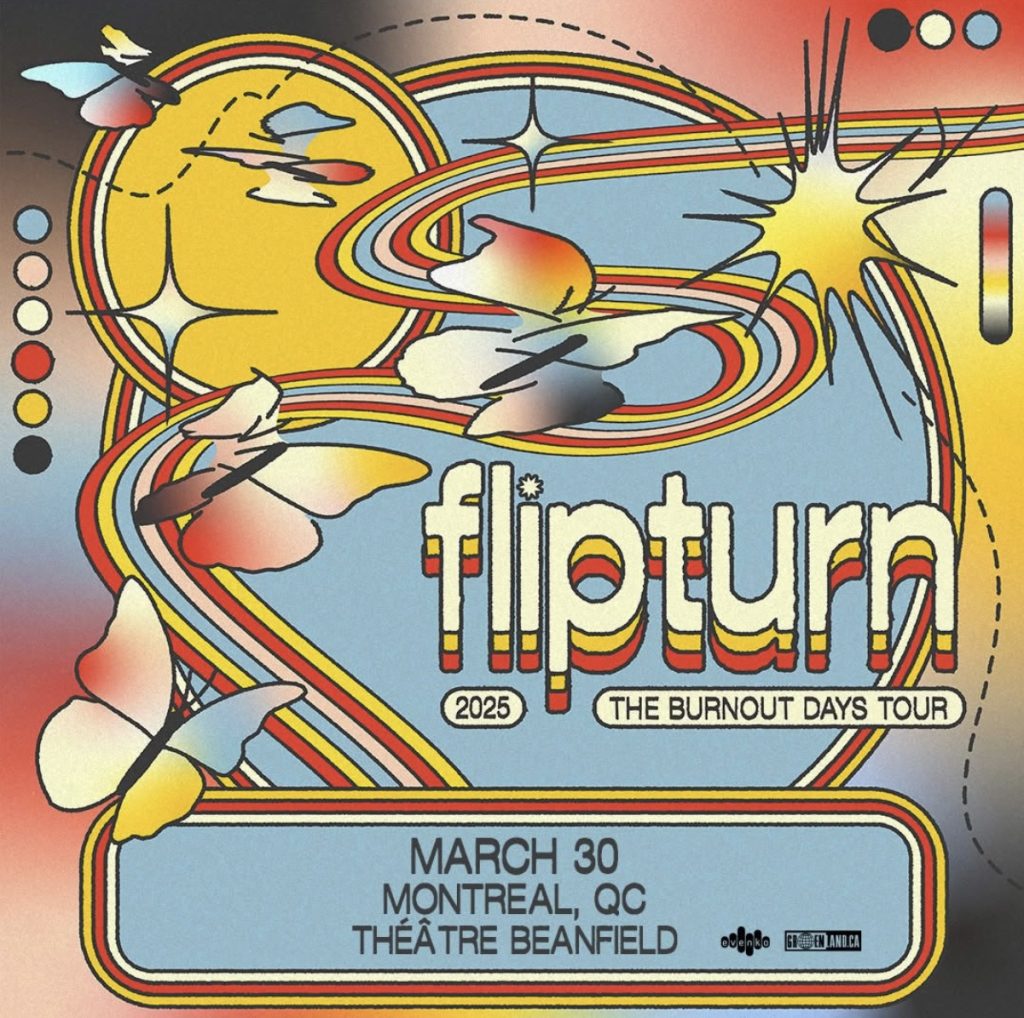

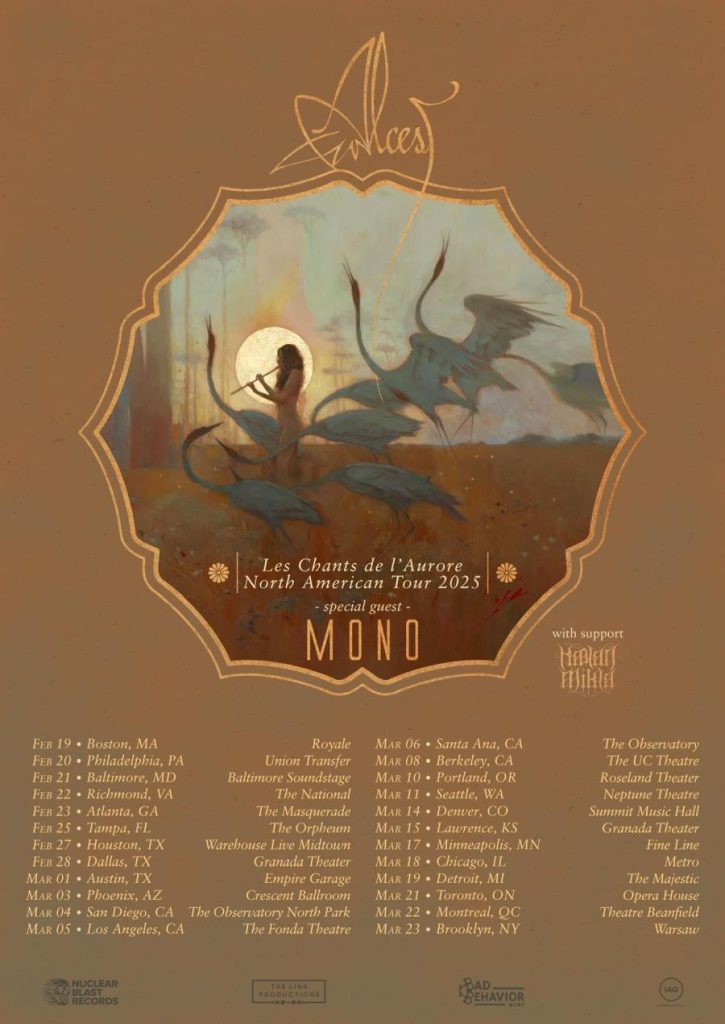

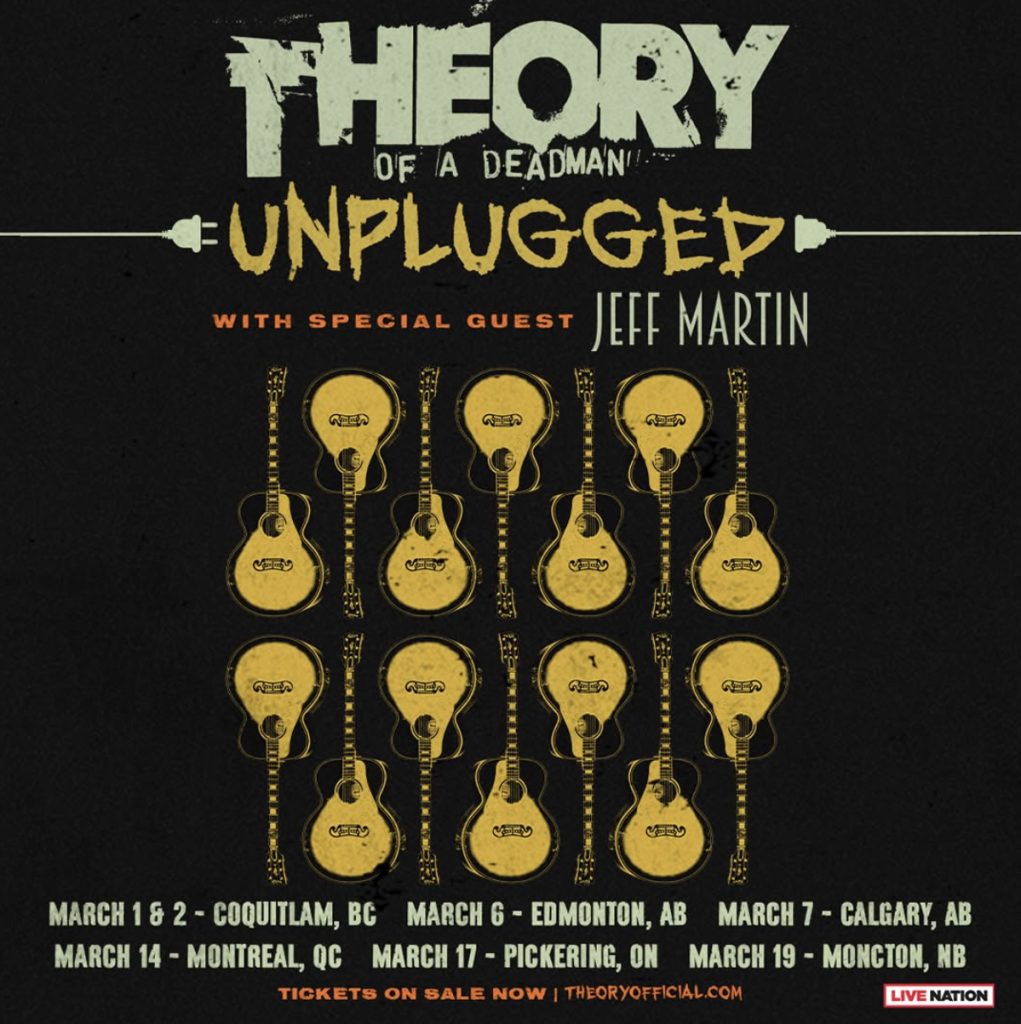

Théâtre Beanfield (ex‑Corona)

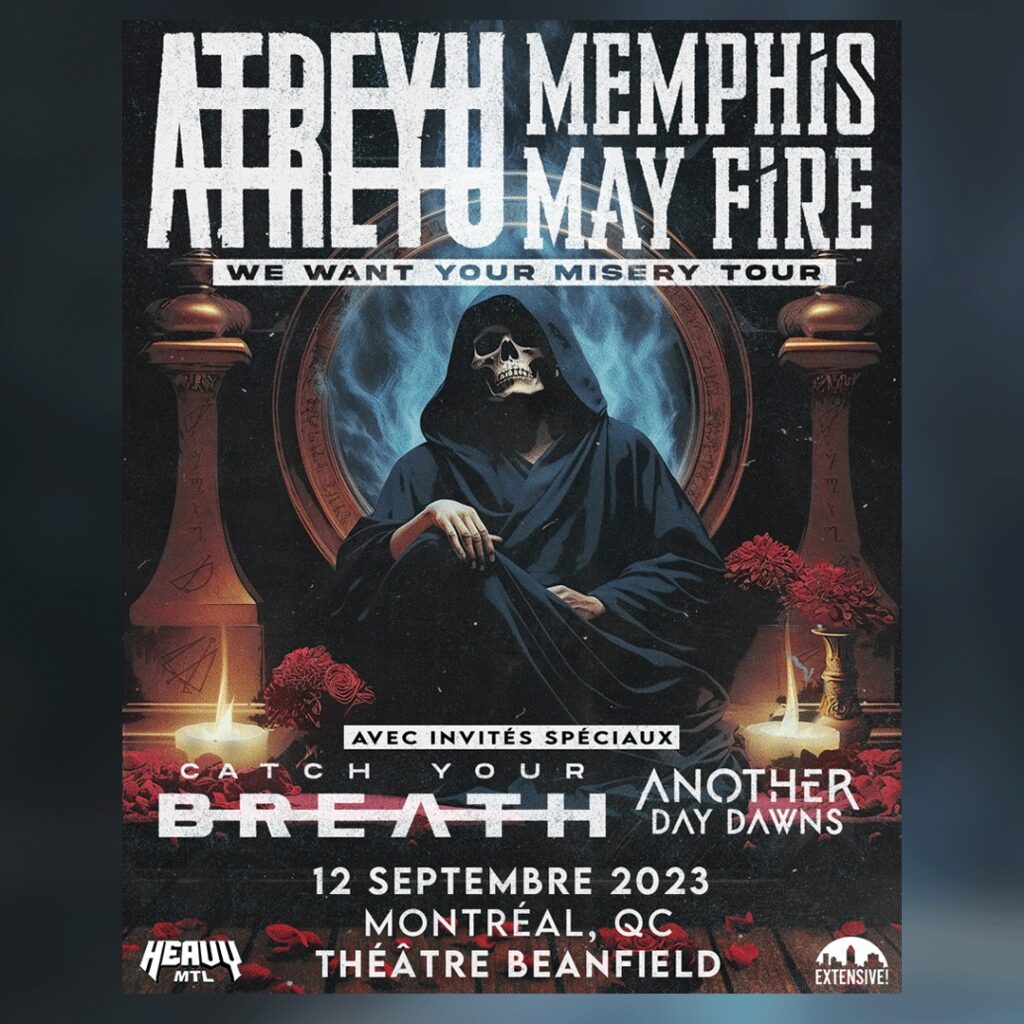

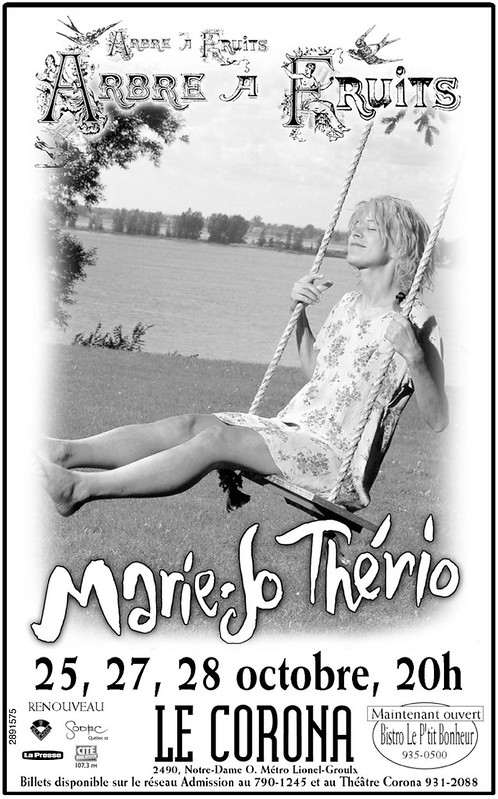

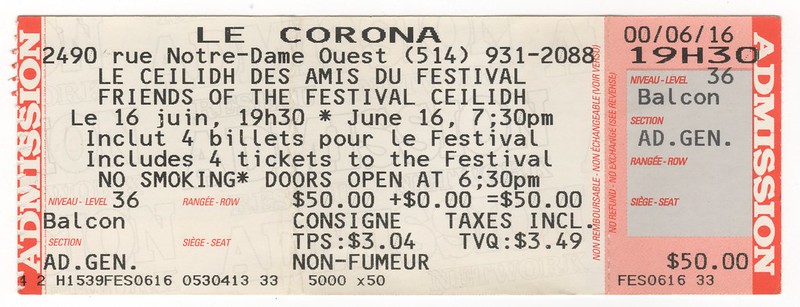

Salle patrimoniale de Saint‑Henri (Montréal), ouverte en 1912 sous le nom Family Theatre, devenue Théâtre Corona (1923), puis rebaptisée Théâtre Beanfield le 1er juin 2023. Programmation : indie, rock, folk, humour; architecture d’époque conservée (façade et intérieur). [1], [2]

1. Présentation

Le Théâtre Beanfield, connu pendant plus d’un siècle sous le nom Théâtre Corona, est une salle emblématique du quartier Saint‑Henri. Abritée dans un édifice d’inspiration Beaux‑Arts, elle constitue l’une des rares salles montréalaises de taille intermédiaire (≈ 600–700) offrant une relation de proximité entre artistes et public.

2. Histoire

Le théâtre ouvre le 11 novembre 1912 comme Family Theatre, conçu par les architectes montréalais Joseph‑Cajetan Dufort et Louis‑Théophile Décary pour la Duchess Amusement Company. Destiné au divertissement populaire, il combine alors films muets (accompagnés de musique) et numéros de vaudeville. À partir de 1915, la projection de films devient l’activité principale. [1], [2]

En 1923, la salle est vendue à la United Amusements Corporation et prend le nom Théâtre Corona. D’importantes rénovations intérieures sont alors menées par l’architecte Daniel John Crighton : ajout d’une passerelle donnant accès au rez‑de‑chaussée, escaliers menant à un balcon en hémicycle à forte pente, et deux niveaux de loges en biais entre scène et balcon. Le décor est confié au réputé Emmanuel Briffa (style classique : colonnes corinthiennes, arcs latéraux, peintures allégoriques, motifs au pochoir, boiseries, plâtres et rideau d’origine). [2]

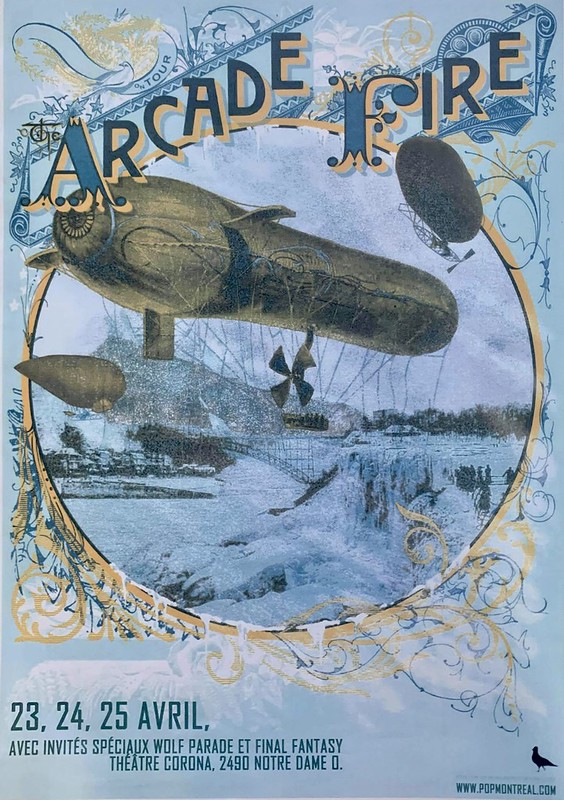

Théâtre à succès jusqu’au début des années 1960, le Corona est acquis par la Ville de Montréal en 1967 et sert d’entrepôt. Condamné dans les années 1970, il reste vide près de 30 ans, tout en servant ponctuellement de lieu de tournage (Une histoire inventée, Nénette). En octobre 1997, l’Institut des arts de la scène rachète l’édifice ; des travaux majeurs mènent à la réouverture en 1998. Les architectes Pierre Beaupré et Josette Michaud reçoivent le Grand Prix Orange de Sauvons Montréal (1999) pour la restauration. Une seconde phase en 2004 restaure la façade. [2]

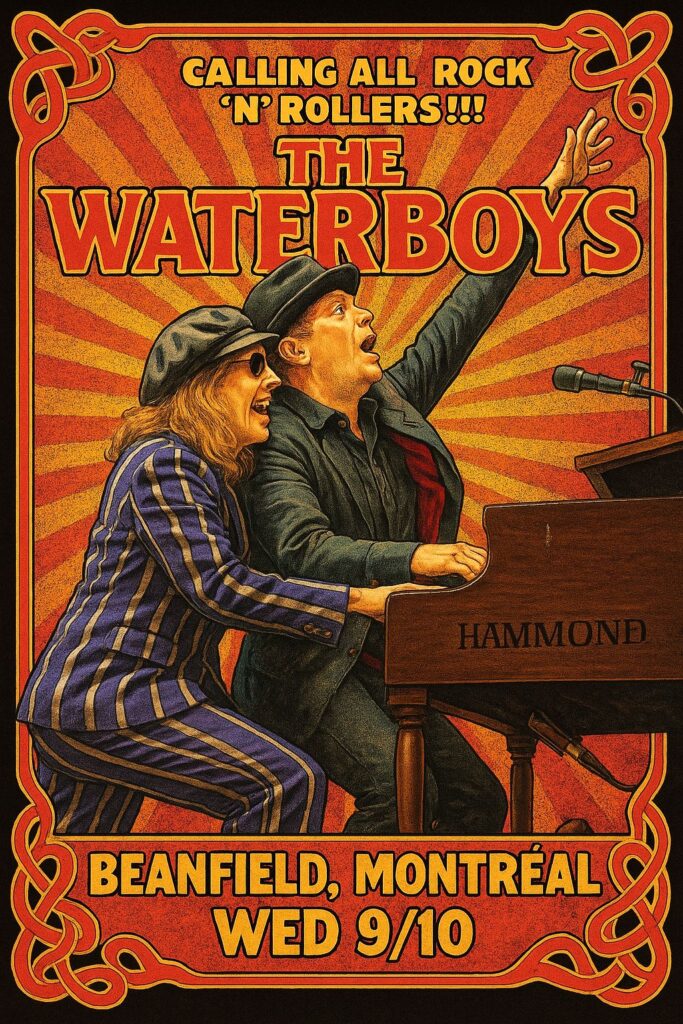

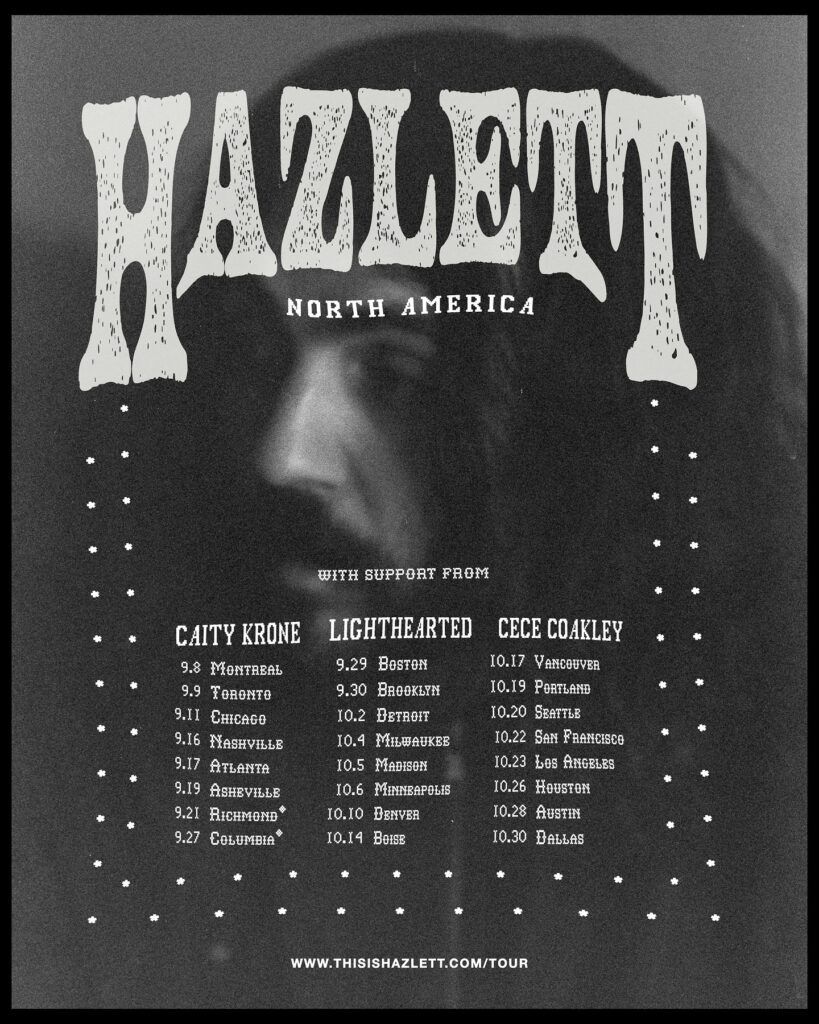

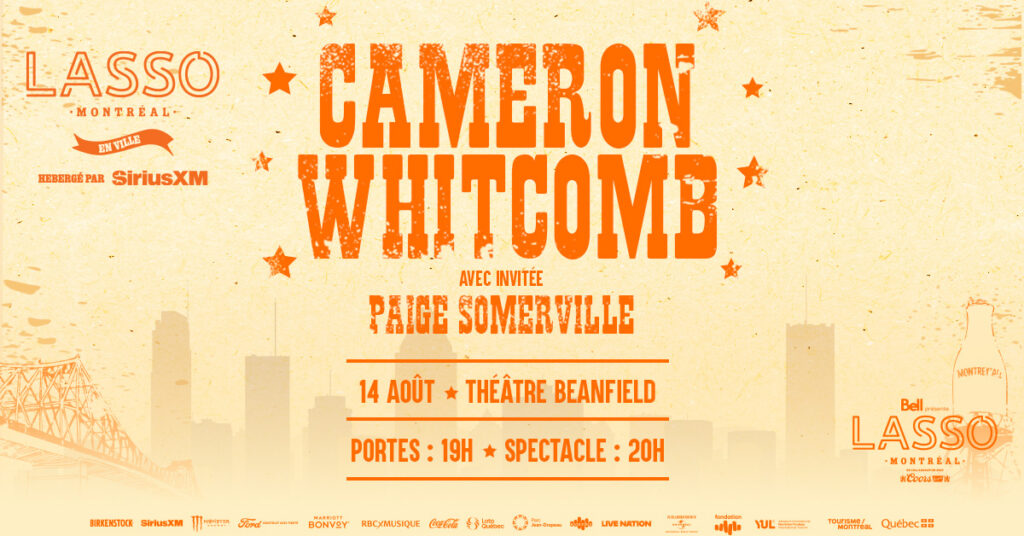

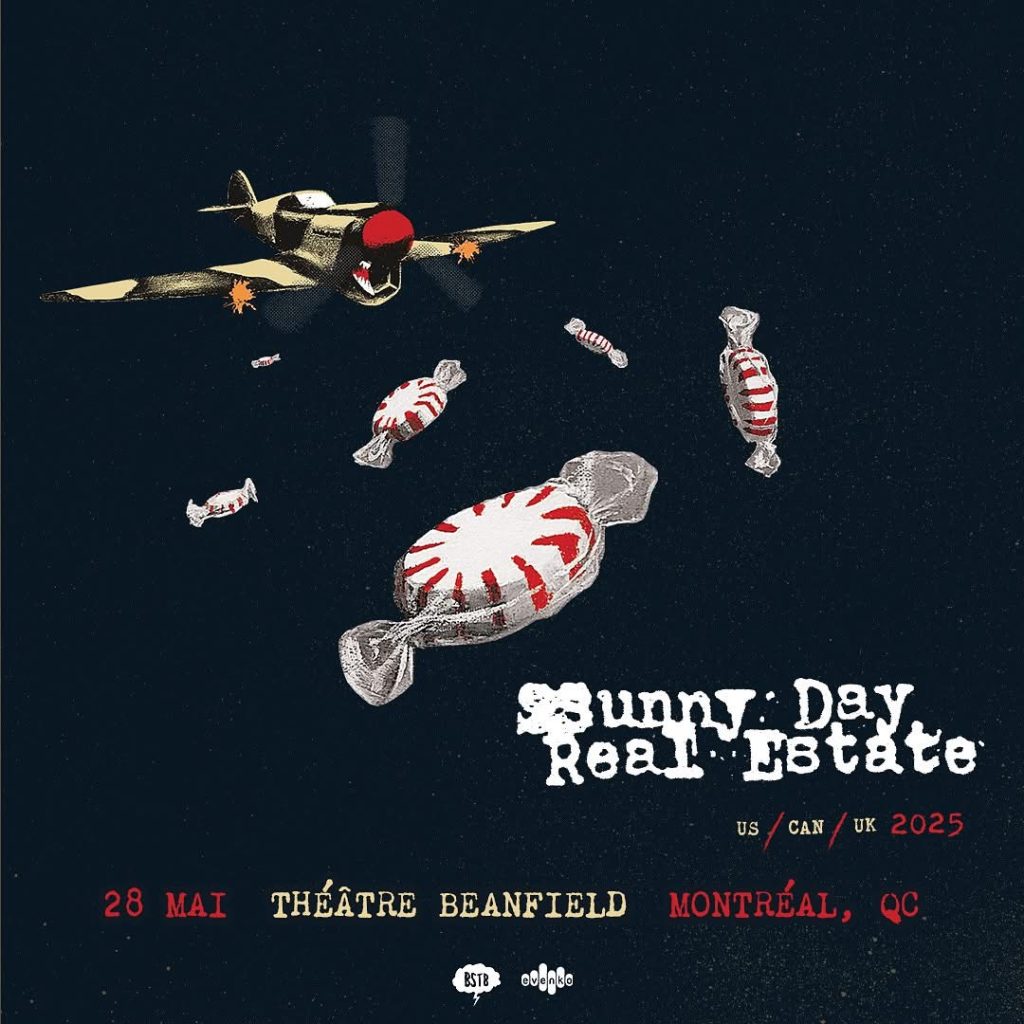

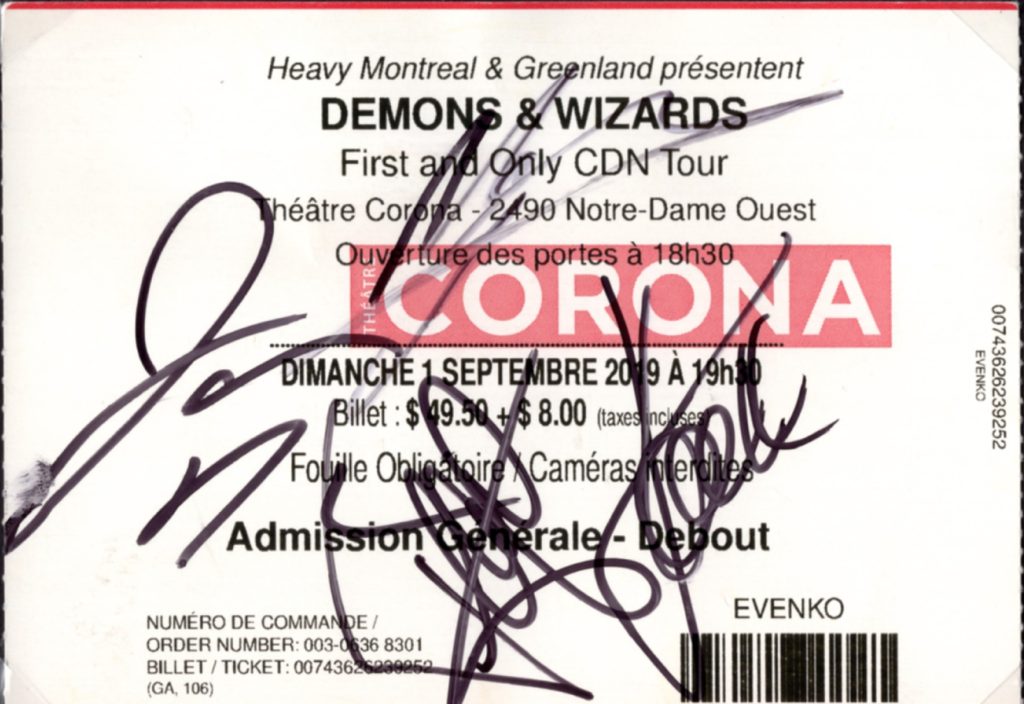

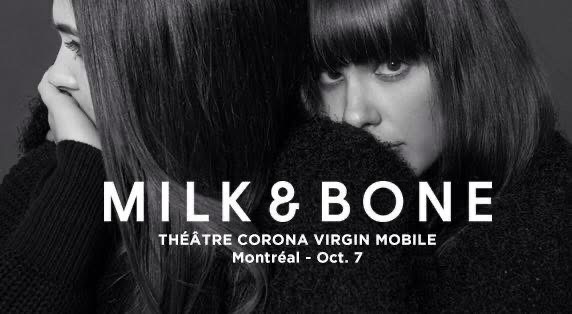

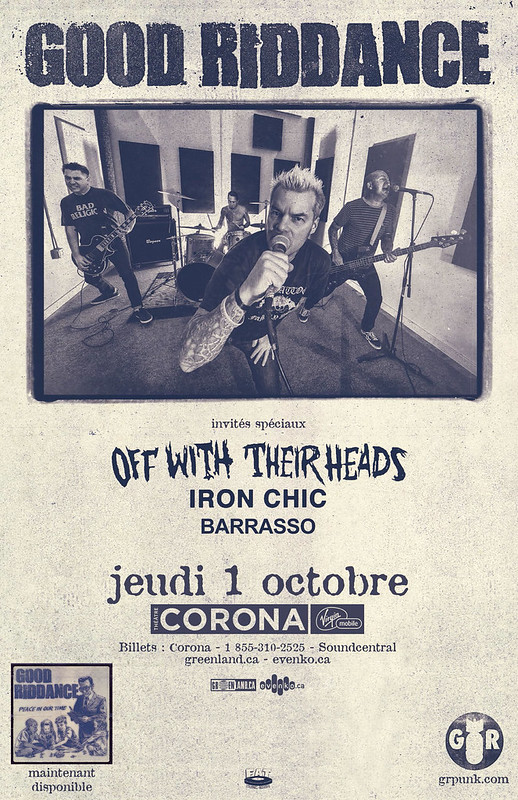

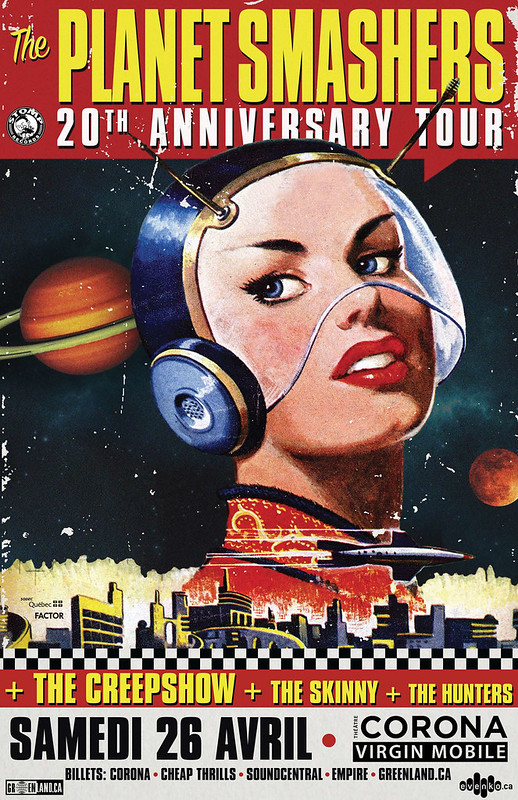

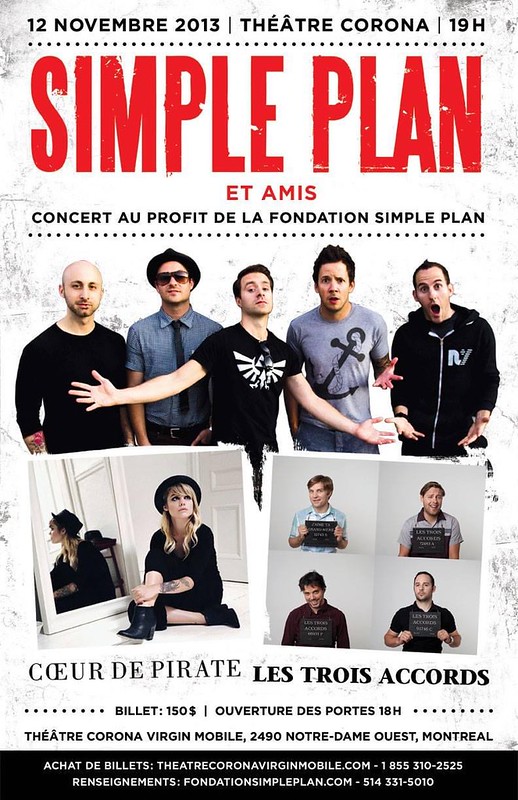

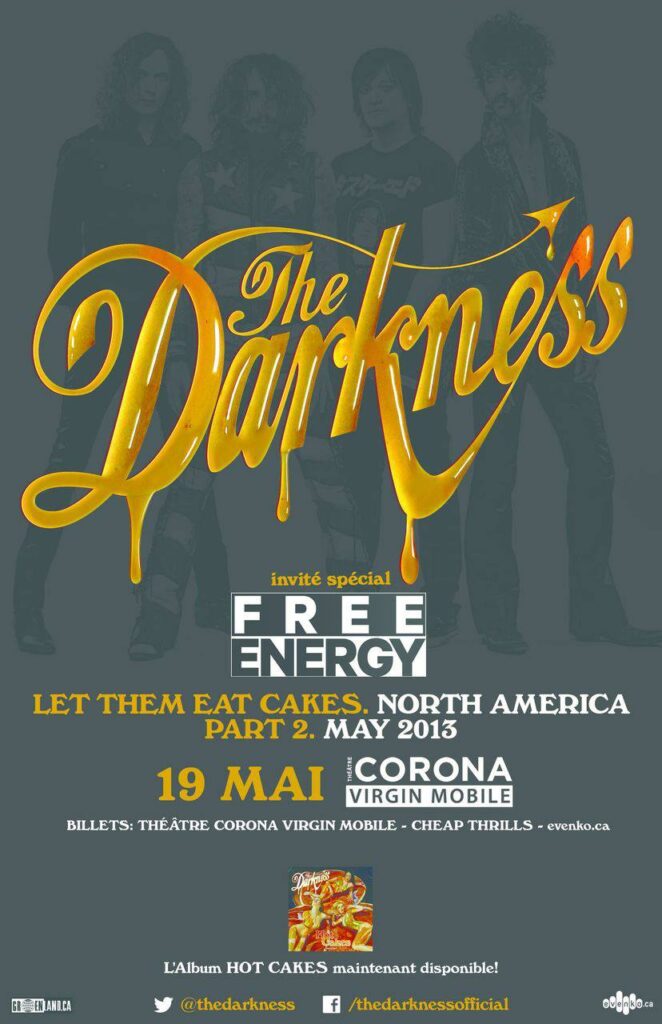

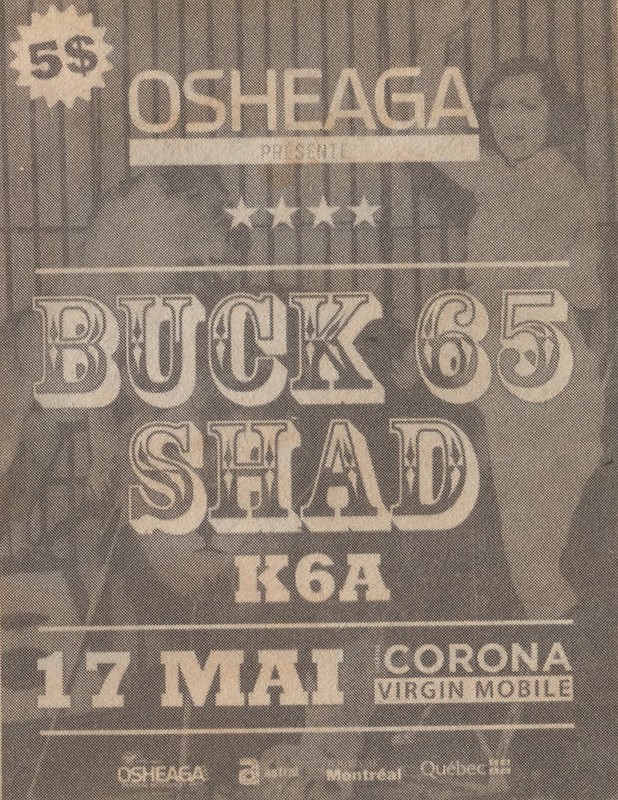

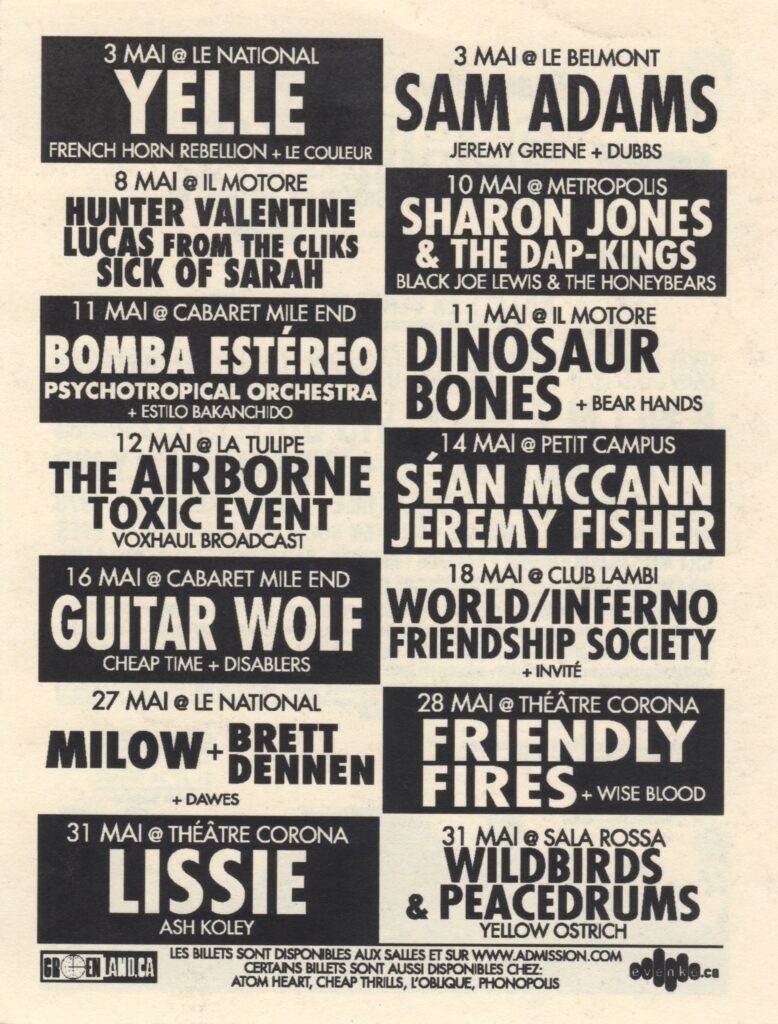

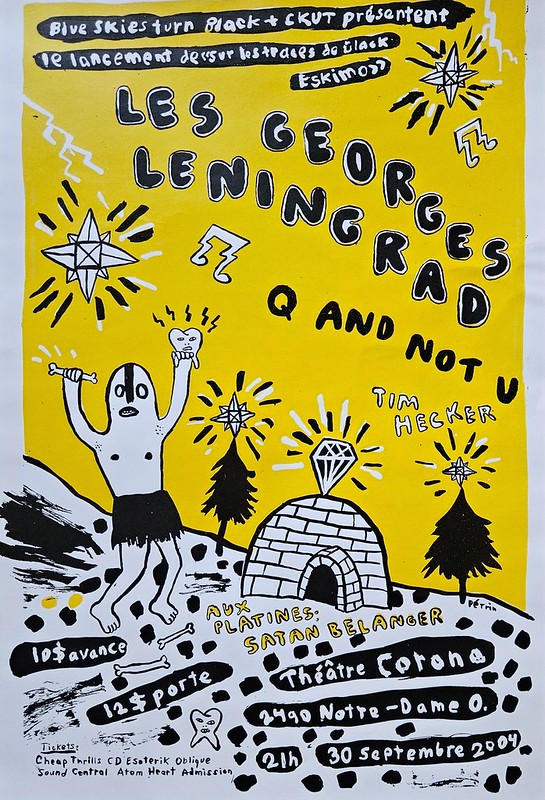

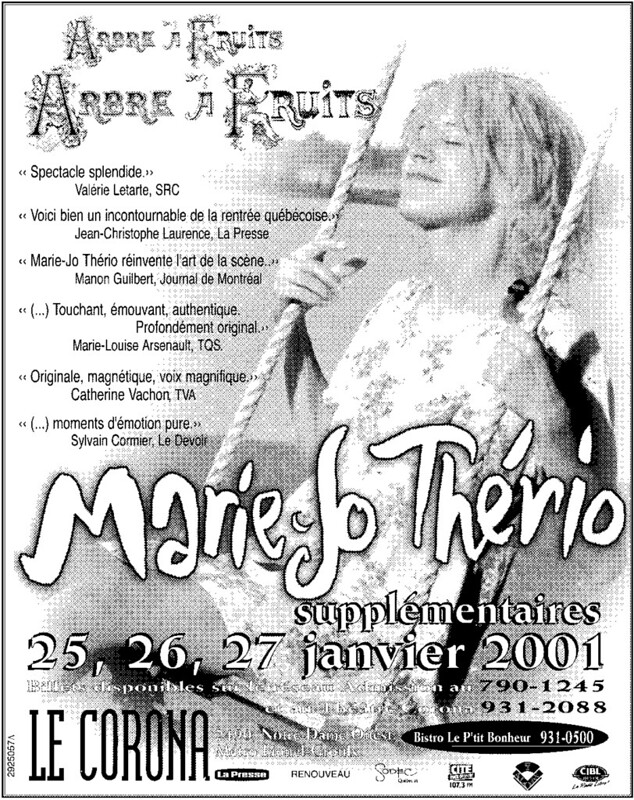

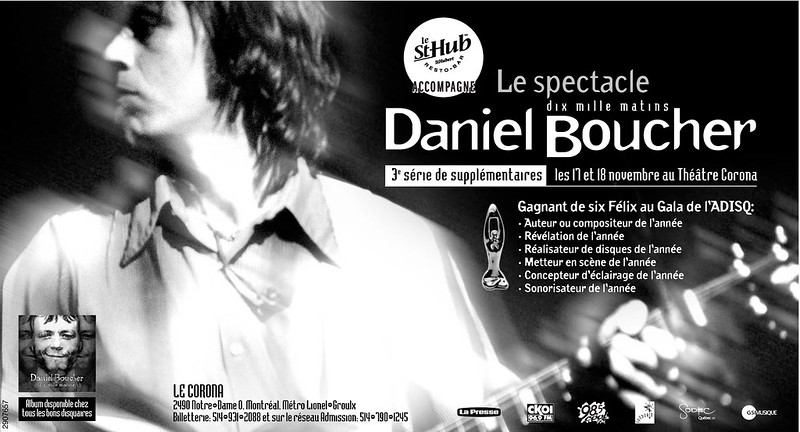

Propriété de l’Institut des arts de la scène de 1997 à 2010, le théâtre est cédé en juillet 2010 aux promoteurs Dany Lavy et Stephen Shiller (1,75 M $). En décembre 2012, acquisition par Virgin Mobile en partenariat avec evenko (exploitant). Le 1er juin 2023, l’établissement est renommé Théâtre Beanfield. [2]

3. Positionnement & programmation

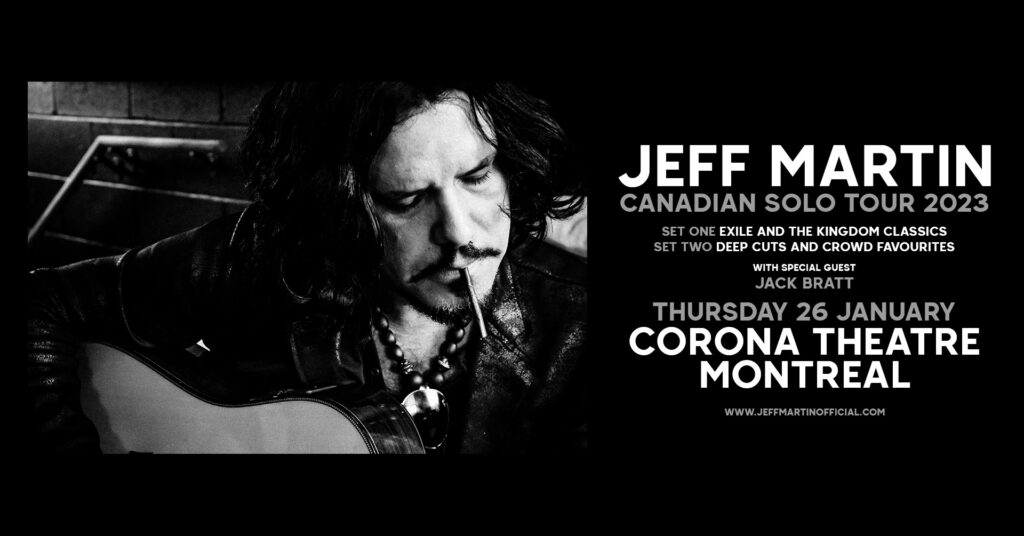

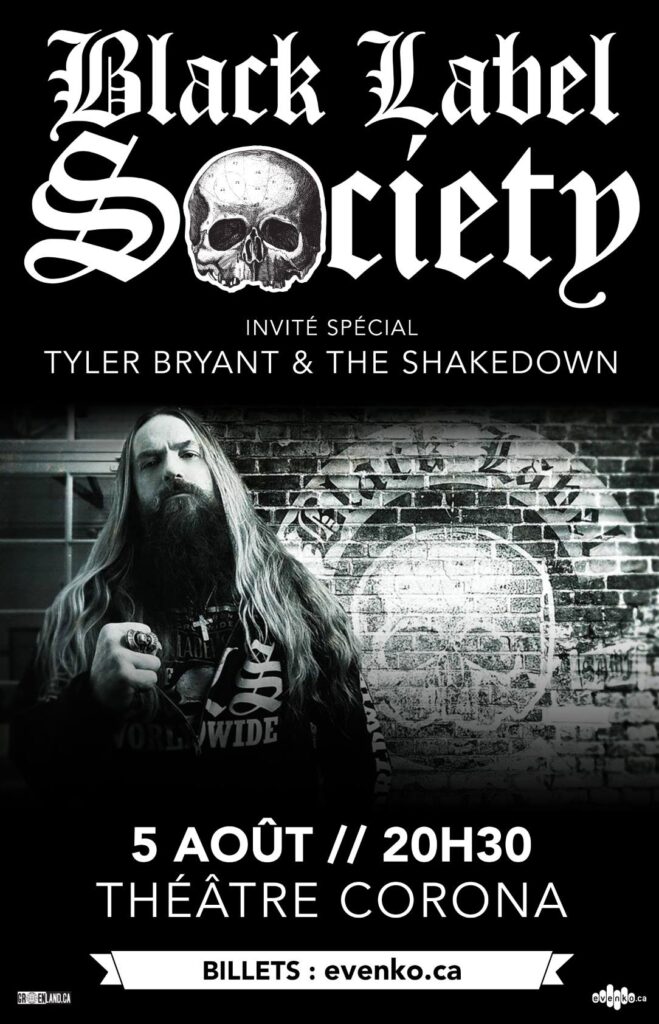

Conçu à l’origine pour le grand public (films muets + vaudeville), le lieu accompagne l’essor des « palais du cinéma » à Montréal au début du XXe siècle. Aujourd’hui, la salle — l’une des rares à Montréal à avoir conservé façade et intérieur d’origine — accueille principalement des concerts (indie, rock, folk), des événements en direct et des soirées d’humour. [2]

4. Caractéristiques & accès

Salle debout/assis (≈ 600–700), scène frontale, balcon, bar et espace merch. Accès : stations Place‑St‑Henri (métro) + autobus Notre‑Dame. Style patrimonial conservé (façade d’époque, éléments décoratifs intérieurs).

5. Chronologie rapide

- 11 nov. 1912 — Ouverture Family Theatre (Dufort & Décary) [1], [2]

- 1915 — Les films deviennent l’activité principale [2]

- 1923 — Vente à United Amusements ; renommé Théâtre Corona ; rénovations (Crighton/Briffa) [2]

- 1967 — Acquisition par la Ville de Montréal ; usage d’entrepôt [2]

- 1970s — Bâtiment condamné ; tournages ponctuels [2]

- 1997–1998 — Achat par l’Institut des arts de la scène ; restauration et réouverture [2]

- 1999 — Prix Orange (Sauvons Montréal) à Beaupré/Michaud [2]

- 2004 — Restauration de la façade [2]

- 2010 — Vente à Dany Lavy & Stephen Shiller (1,75 M $) [2]

- Déc. 2012 — Acquisition par Virgin Mobile (exploitation : evenko) [2]

- 1er juin 2023 — Renommage Théâtre Beanfield [2]

6. Notes & sources

- « Family Theatre », La Presse, 12 novembre 1912 — BAnQ (adresse/numéro et annonce d’ouverture).

- MTLtimes (Corona Theatre) — historique : conception (Dufort & Décary), vente (1923), rénovations (Crighton/Briffa), usages, restaurations (1998/2004), transactions (2010/2012), renommage (2023).