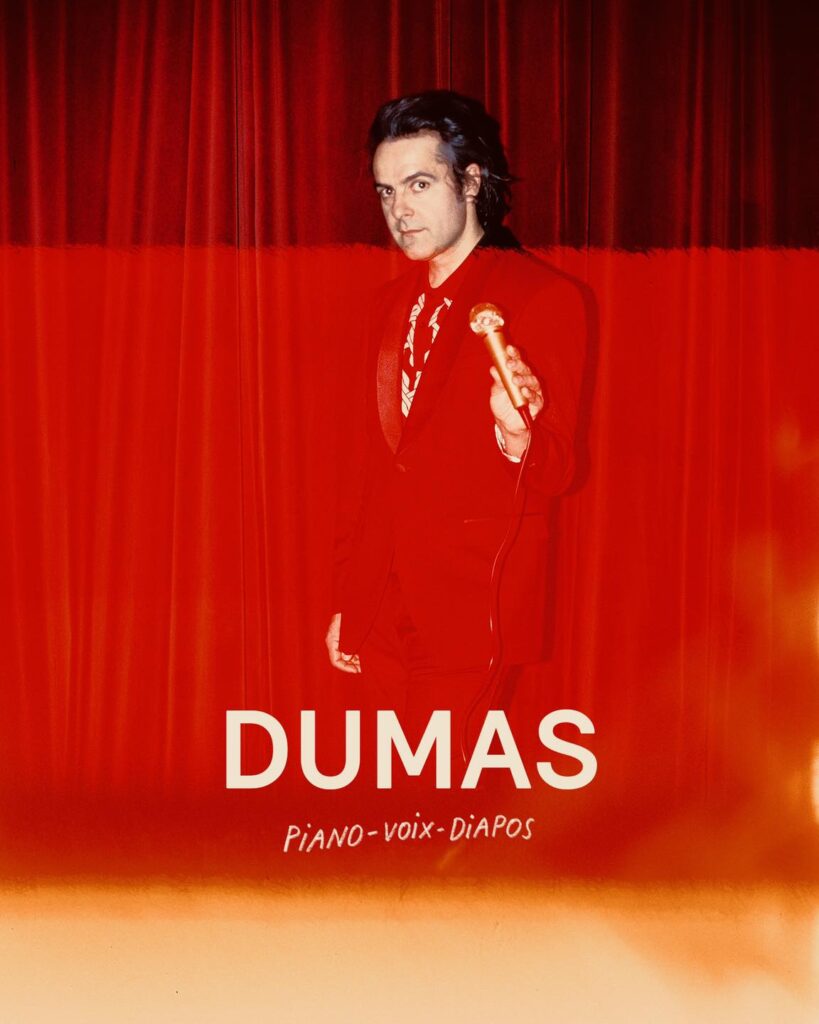

Le Gésu (Montréal)

Plus ancienne salle de théâtre encore active à Montréal, le Gésu constitue un monument majeur de la vie culturelle québécoise. Inauguré en 1865, il occupe une place unique à la croisée de l’histoire religieuse, éducative et théâtrale, servant tour à tour de salle d’académie, d’amphithéâtre, de lieu d’expérimentation et de scène professionnelle ayant accueilli des générations d’artistes, de pédagogues et de compagnies marquantes.

1. Présentation

La salle du Gésu incarne une pièce maîtresse du patrimoine théâtral montréalais. Adossée à l’église du Gésu et au Collège Sainte-Marie, elle fut pensée comme un espace d’éducation et de culture dès le XIXe siècle. Sa longévité, sa polyvalence et son influence sur la formation dramatique au Québec en font un lieu emblématique où s’articulent foi, pédagogie et création artistique.

2. Origines et projet jésuite

Le Gésu naît dans le contexte de l’implantation des Jésuites à Montréal, soucieux de doter leur collège d’une salle permanente pour l’enseignement dramatique, les exercices académiques et les manifestations culturelles. Le projet s’inscrit dans la tradition européenne des collèges religieux où le théâtre servait autant à l’éducation morale qu’à la formation oratoire.

3. Construction et architecture

La construction de l’église et de la salle du Gésu débute en 1864, sans levée de fonds initiale, sous la supervision de plusieurs architectes dont Félix Martin et Pierre‑Louis Morin. Le projet connaît diverses modifications stylistiques, oscillant entre le néogothique, le roman italien et des influences baroques, reflet des débats esthétiques et idéologiques de l’époque.

Le plan original s’inspire des grandes basiliques romaines, tandis que la décoration intérieure — marbres peints et trompe‑l’œil — est confiée à des peintres européens, notamment issus des ateliers munichois. La façade, bien que monumentale, tranche avec le faux gothique alors en vogue, affirmant une identité architecturale singulière au cœur de Montréal.

4. Premiers usages et théâtre scolaire

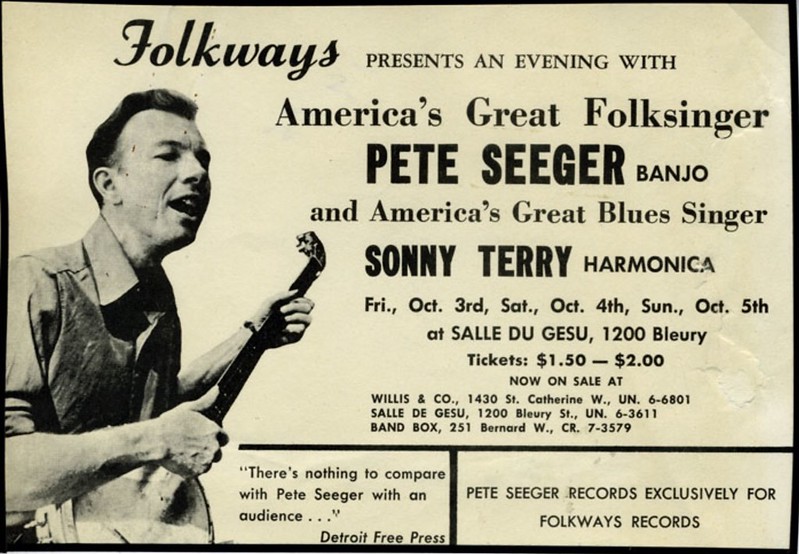

Avant sa vocation professionnelle, le Gésu sert de salle d’académie pour les élèves du Collège Sainte-Marie. On y présente dès les années 1850 des projections lumineuses, des pièces éducatives et des démonstrations scientifiques, témoignant de l’ouverture du lieu à l’innovation et à l’expérimentation.

5. Professionnalisation et reconnaissance

Au fil du XXe siècle, le Gésu devient une scène reconnue accueillant des compagnies majeures telles que Les Compagnons de Saint-Laurent, Le Théâtre du Nouveau Monde, Le Rideau Vert ou encore la Nouvelle Compagnie Théâtrale. Plusieurs figures incontournables du théâtre québécois y font leurs débuts ou y affinent leur art.

6. Rénovations et modernisation

Des rénovations importantes en 1923 puis en 1945 transforment la salle, augmentant sa capacité et modernisant ses équipements techniques. La scène, l’éclairage et l’acoustique sont adaptés aux exigences contemporaines, tout en conservant la structure patrimoniale originale.

7. Le Vivier et les musiques nouvelles (depuis 2015)

En janvier 2015, l’organisme Le Vivier — Carrefour des musiques nouvelles annonce officiellement son installation permanente au Gésu, confirmant une nouvelle vocation contemporaine pour ce lieu historique. Rapporté par Le Devoir le 24 janvier 2015, ce repositionnement vise à faire du Gésu un pôle phare consacré aux musique de création, aux pratiques sonores innovantes et à la recherche musicale expérimentale.

Sous la direction de Pierrette Gingras et avec l’appui de son conseil d’administration, Le Vivier transforme progressivement les espaces intérieurs et développe une programmation internationale réunissant compositeurs, interprètes, collectifs interdisciplinaires et artistes émergents. La salle devient ainsi un espace hybride où cohabitent patrimoine architectural et création contemporaine de pointe.

Cette implantation s’inscrit dans un vaste projet de requalification sur plusieurs décennies, visant à préserver le caractère patrimonial du Gésu tout en lui conférant une nouvelle fonction culturelle tournée vers l’avenir.

7. Créations et troupes marquantes

Le Gésu fut le théâtre de nombreuses créations québécoises majeures, incluant des œuvres de Marcel Dubé, Gratien Gélinas, Robert Gurik et Claude Jasmin. Il accueille également des événements spéciaux, débats publics, colloques et représentations éducatives.

9. Reconfigurations majeures et renaissance contemporaine

Selon le site officiel du Gésu, l’amphithéâtre original, inauguré le 10 juillet 1865, comptait près de 1 200 places, un plateau tournant et une fosse d’orchestre — une configuration exceptionnelle pour l’époque. D’abord destiné aux usages académiques du Collège Sainte-Marie, le lieu ouvre au grand public en 1923, notamment avec la troupe des Anciens du Gesù dirigée par le père Joseph Paré, révélant de jeunes comédiens appelés à devenir des figures majeures du Québec, dont Hector Charland et Paul Langlais.

En 1945, une série de rénovations lourdes transforme la salle : nouveaux équipements, régie dernier cri, éclairages modernisés et plateau tournant repensé. L’amphithéâtre devient alors un pôle incontournable, accueillant successivement Les Compagnons de Saint-Laurent, L’Équipe, le Rideau Vert, le Théâtre d’Essai, le Théâtre du Nouveau-Monde, le Théâtre Club et la Nouvelle Compagnie Théâtrale.

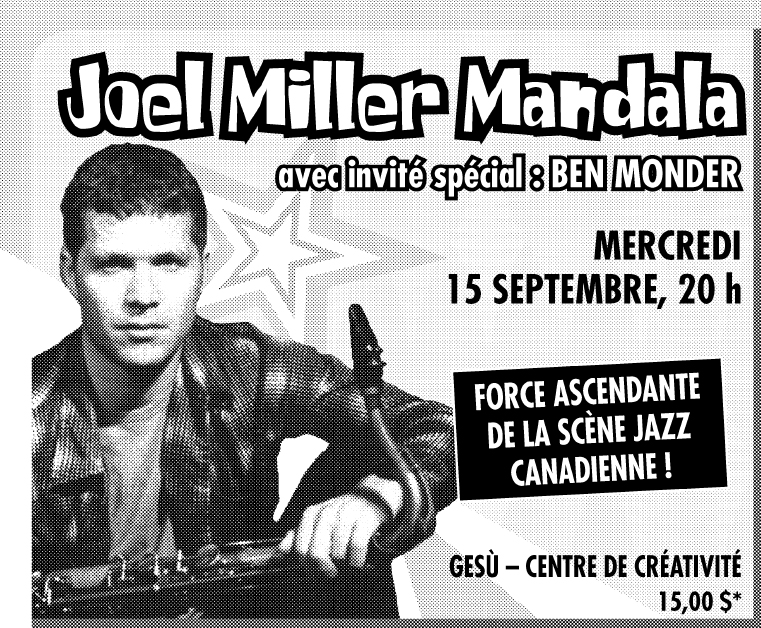

En 1992, une nouvelle reconfiguration majeure mène à la création d’un complexe culturel structuré autour de deux salles de spectacle — l’amphithéâtre de 425 places et la Salle d’Auteuil de 83 places — ainsi que des espaces d’exposition (Custeau et Sawyer), une salle de conférence (Francis-Larivière) et un hall multidisciplinaire destiné aux lancements, causeries et réceptions. Le Gésu ouvre également son église à des résidences d’artistes, affirmant son statut de centre de création contemporain.

En 2015–2016, le Gésu célèbre son 150e anniversaire par une programmation festive et commémorative, marquant 150 ans de rencontres, de réflexions et de création au cœur du centre-ville de Montréal. Cette célébration souligne à la fois le respect du patrimoine et le renouveau artistique du lieu, désormais ancré dans une vision multidisciplinaire réunissant musique, théâtre, poésie, histoire et patrimoine vivant.

8. Identité culturelle et mémoire

Plus qu’une salle, le Gésu agit comme un dépositaire de la mémoire scénique montréalaise. Sa continuité incarne la transmission d’un savoir théâtral et d’une tradition artistique ayant façonné plusieurs générations de créateurs.

9. Chronologie synthétique

- 1864–1865 — Construction et inauguration officielle

- 1923 — Première rénovation majeure

- 1945 — Modernisation structurelle

- XXe siècle — Rayonnement théâtral

- Aujourd’hui — Lieu patrimonial actif

10. Notes & sources

Sources académiques & historiques

- BOURASSA, André‑G. La salle du Gesù, 1865‑1995 : une pièce d’archives, L’Annuaire théâtral, Société québécoise d’études théâtrales, nos 13‑14.

- L’ANNUAIRE THÉÂTRAL — études sur l’évolution des salles de théâtre à Montréal (XVIIIe–XXe siècles).

- DESJARDINS, Paul. Le Collège Sainte‑Marie de Montréal, Montréal.

- MARSAN, Jean‑Claude. Montréal : historique du développement de l’architecture, Montréal, Fides, 1974.

Sources journalistiques

- MONT PETIT, Caroline. « Le vénérable Gesù pourrait changer de mains », Le Devoir, 9 décembre 2015, Cahier B.

- LETARTE, Martine. « Le Vivier s’installe au Gesù », Le Devoir, 24 janvier 2015, Cahier G.

Sources institutionnelles

- GESÙ – Centre de créativité, site officiel : historique de l’amphithéâtre et de l’église du Gesù (capacités d’origine, rénovations 1945, reconfiguration 1992, classement 1975, célébrations du 150e anniversaire).

Événements marquants documentés

- Première Nuit de la poésie, 1970 : participations de Gaston Miron, Michelle Lalonde, Raôul Duguay, Denys Garneau.

- Classement patrimonial : Monument historique et bien culturel du Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1975.