La Tête de l’Art

Nom emblématique de la vie nocturne montréalaise, La Tête de l’Art désigne à la fois la première véritable boîte de jazz de la ville, située au-dessus du restaurant Le Pied de Cochon rue Metcalfe au début des années 1960, et un cabaret montmartrois « sur la Butte » actif au milieu des années 1960. De la Montreal Jazz Society aux soirées lyriques de Marcel Tessier, le nom traverse la décennie en accompagnant l’évolution des goûts du public.

1. Présentation

Ouverte en 1961 au-dessus du restaurant Le Pied de Cochon, La Tête de l’Art est souvent considérée comme la première véritable boîte de jazz moderne de Montréal, inaugurant un cycle de programmation professionnelle et régulière, dans un contexte où le jazz se produisait surtout dans des bars généralistes. Au milieu des années 1960, un cabaret du même nom adopte une esthétique montmartroise « sur la Butte », avec une orientation plus lyrique et de comédie musicale.

2. Origines, antécédents & fondation (Metcalfe)

La Montreal Jazz Society (MJS), relancée à la fin des années 1950 par le contrebassiste John Cordell, avec l’appui du critique et animateur Len Dobbin, commence par organiser des concerts dans de petites salles comme L’Écurie, El Cortijo ou le Café St-Jacques. Les lundis soirs y sont consacrés à des jam sessions où se croisent musiciens locaux et invités de passage. [4]

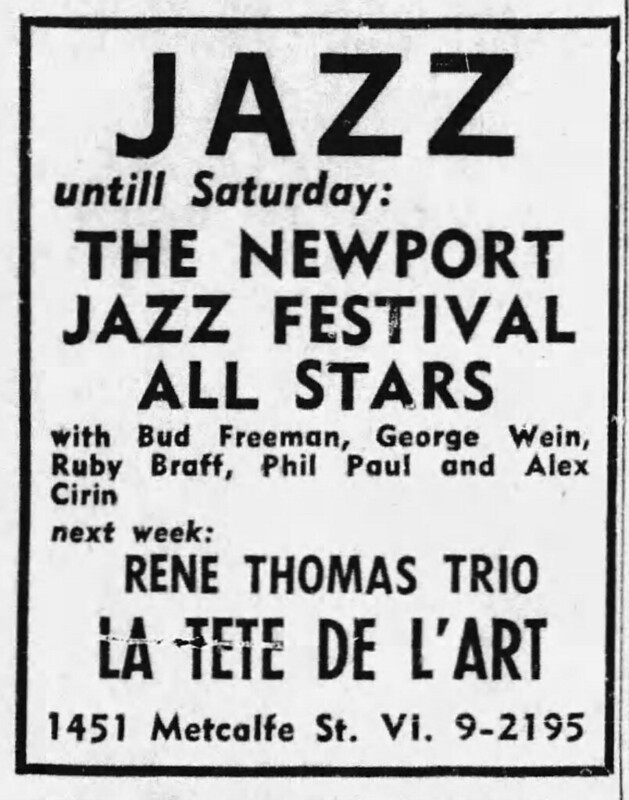

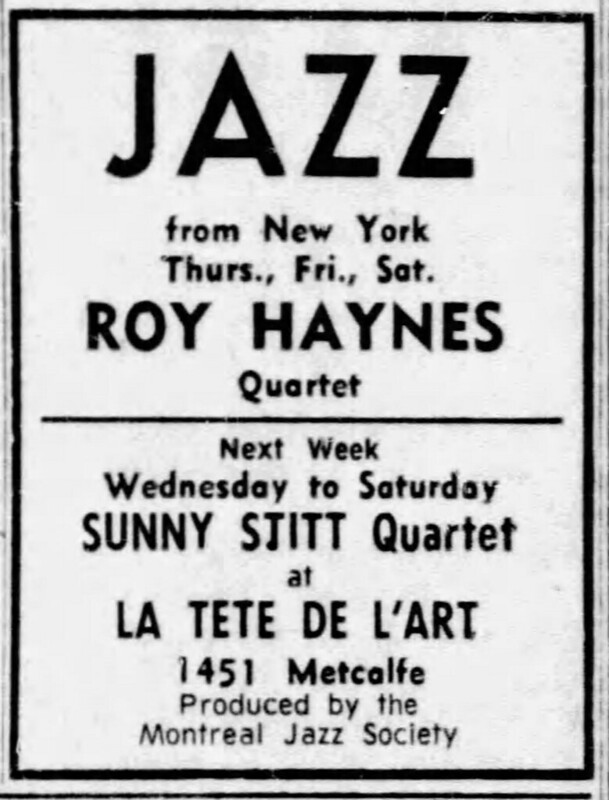

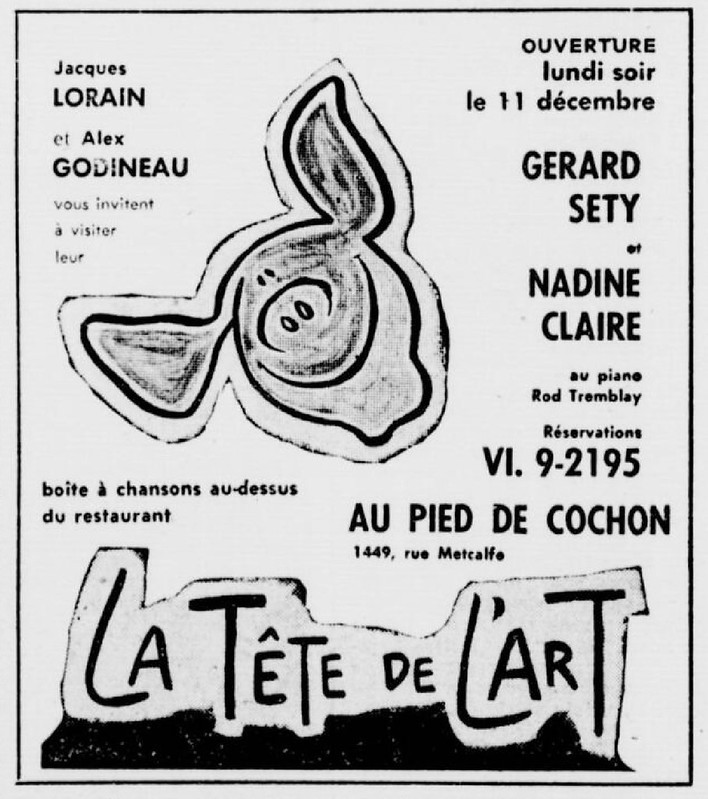

En 1961–1962, l’activité se déplace vers un nouveau lieu situé au-dessus du restaurant Le Pied de Cochon, au 1451 rue Metcalfe : La Tête de l’Art. La MJS y trouve enfin un club stable, doté d’une scène, d’un piano et d’une équipe technique. La direction artistique est assurée par Hans Kunst, avec le batteur Guy Lachapelle comme pilier de la section rythmique. [1], [6]

Le 29 septembre 1962, La Presse publie une annonce décisive : « La Tête de l’Art annonce qu’à partir de cette semaine (lundi le 1er octobre 1962) elle présentera du jazz six soirs par semaine, du lundi au samedi. » Ce passage à une programmation quotidienne marque véritablement le début de La Tête de l’Art comme premier club de jazz à temps plein à Montréal, et non plus seulement comme salle accueillant ponctuellement les soirées de la MJS. [10]

Les coupures de presse montrent cependant qu’une première Montreal Jazz Society existait déjà en 1947, sous la présidence de Tiny Koren, organisée autour de concerts au Legion Memorial Hall. La structure reprise par Cordell à la fin des années 1950 s’inscrit donc dans une tradition plus ancienne de sociétés de jazz montréalaises utilisant le même nom. [5]

2.1 Antécédents judiciaires de 1449–1451 Metcalfe

Avant de devenir le duo Pied de Cochon / La Tête de l’Art, les adresses 1449 et 1451 rue Metcalfe

apparaissent dès le milieu des années 1950 dans les chroniques judiciaires. Des descentes de la Quebec Liquor Commission

et de l’escouade de la moralité visent alors des clubs identifiés comme des common gaming houses

, où l’on pratique

le jeu illégal et où l’alcool est servi sans permis. [14]

En 1956, les locaux du De Fleurimont Social Club, au 1451 Metcalfe, sont ainsi la cible de deux

raids coordonnés (juin et octobre). Des dizaines de personnes sont arrêtées comme found-ins

, et plusieurs hommes sont

accusés d’être les keepers

des lieux. Quelques années plus tard, le principal accusé, Ned Roberts, sera toutefois

acquitté : le juge conclut que les témoins n’ont pas fourni une preuve suffisante pour établir, au-delà de tout doute,

l’existence d’une maison de jeu structurée, malgré la présence de matériel de gambling saisi sur place. [15]

La même opération policière vise aussi le Luigi’s Restaurant, au 1449 Metcalfe, pour service d’alcool sans permis. Plus tard, au milieu des années 1960, un autre article décrit une vaste rafle de la police dans un club de la rue Metcalfe où sont arrêtés une centaine de jeunes, dont plusieurs mineurs, pour consommation d’alcool : la scène rappelle que le secteur est alors identifié comme un foyer de jeu, de boisson illégale et de fréquentation juvénile, dans la foulée des campagnes de moralisation menées par Pacifique Plante. [14], [16]

Ce passé de vice district

donne un contrepoint révélateur à la transformation des mêmes locaux, quelques années plus

tard, en restaurant gastronomique (Le Pied de Cochon) et en club de jazz moderne (La Tête de l’Art) : l’ancien paysage de

maisons de jeu clandestines sert littéralement de fondation historique à l’émergence de la scène jazz de la rue Metcalfe.

3. Programmation & fonctionnement

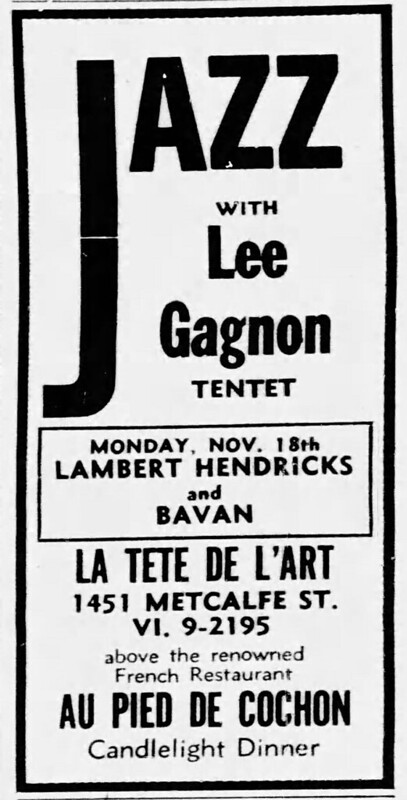

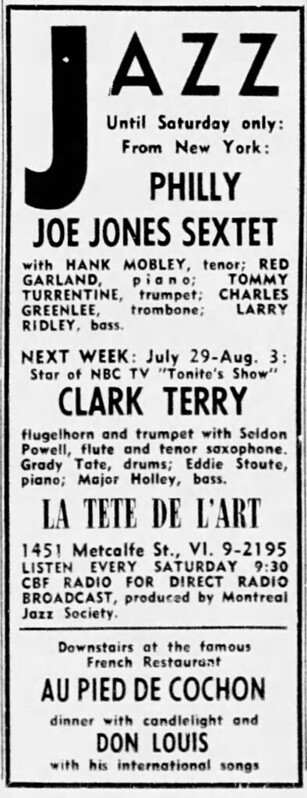

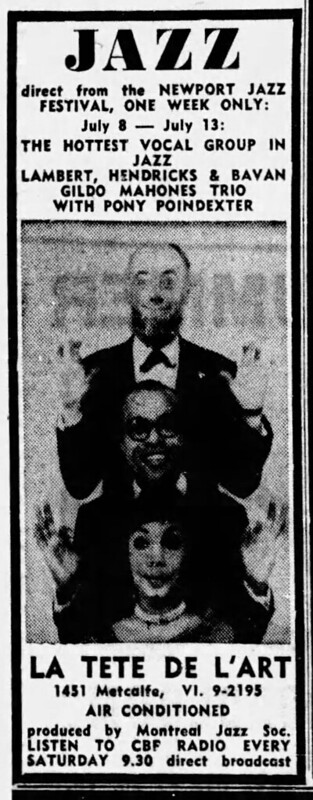

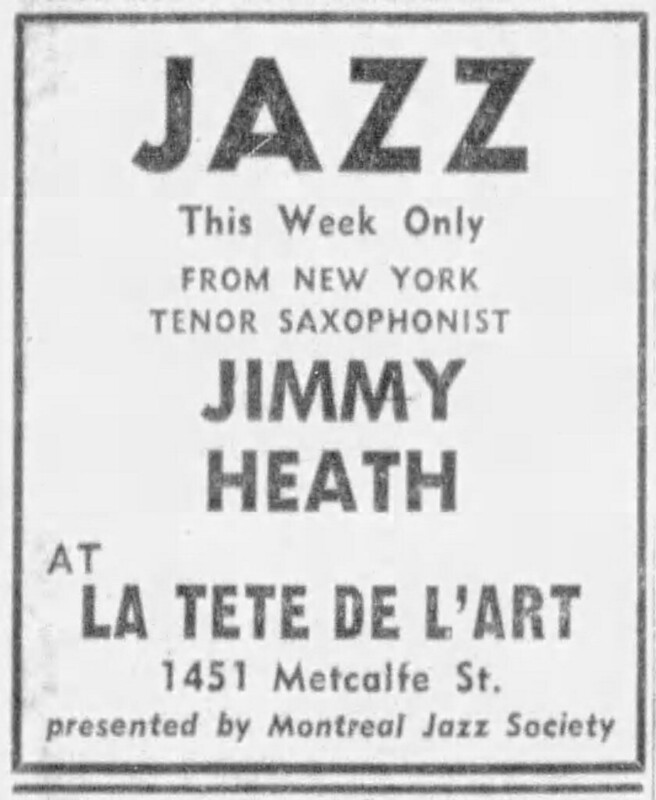

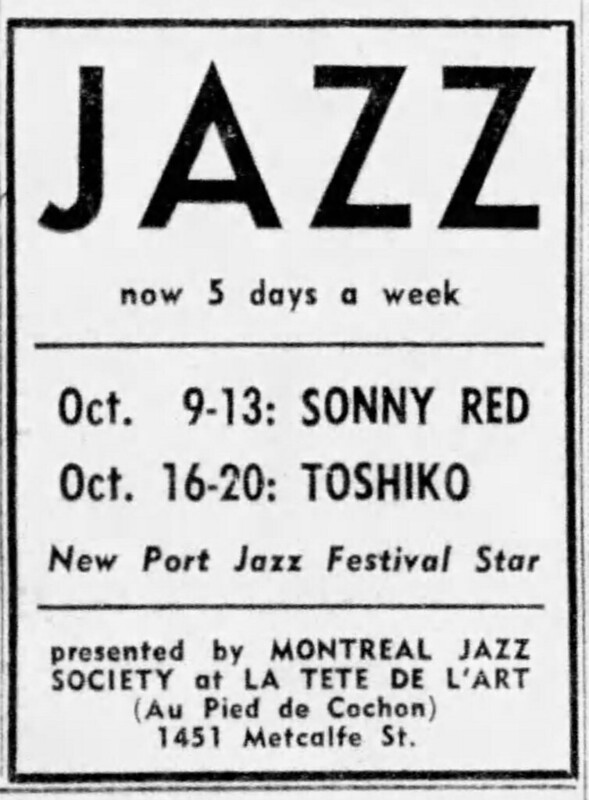

À partir de l’automne 1962, conformément à l’annonce de La Presse, La Tête de l’Art devient un club de jazz à temps plein, proposant du jazz six soirs par semaine, du lundi au samedi. La formule associe une rythmique maison à des invités locaux et internationaux, puis se structure autour de résidences de plusieurs jours pour des ensembles américains complets. [1], [10]

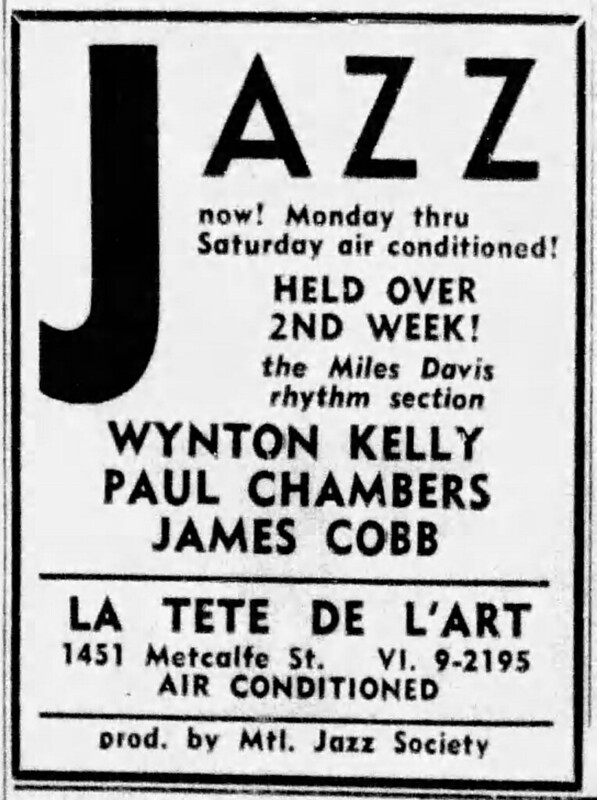

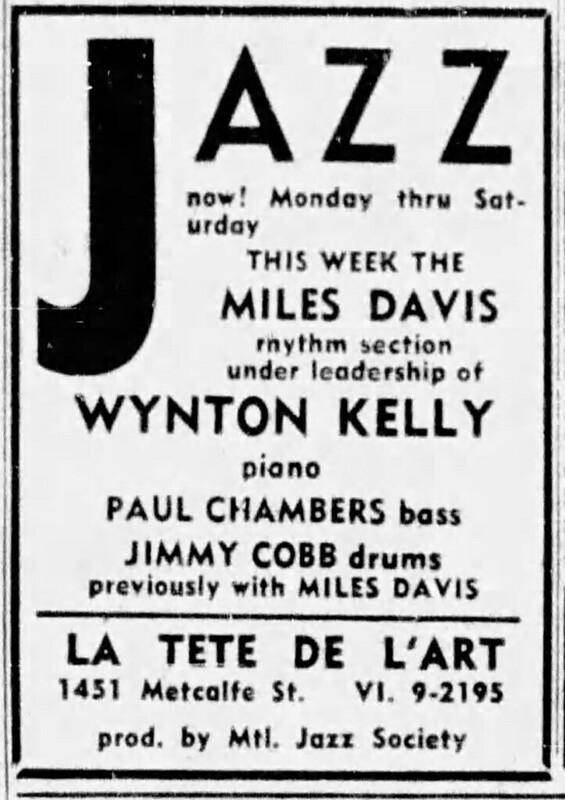

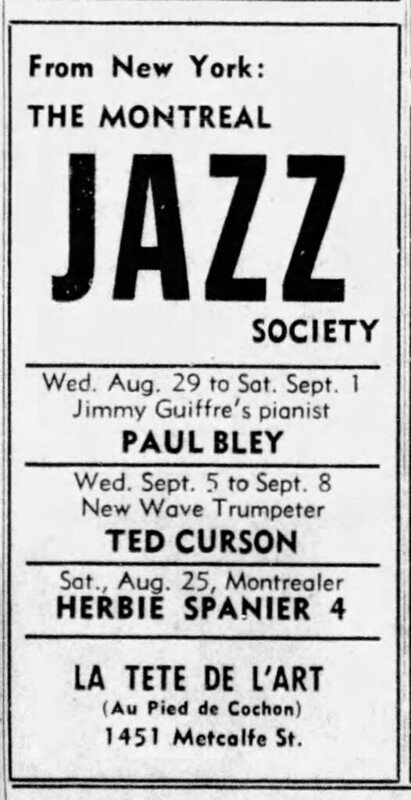

Au fil des mois, la MJS y présente notamment le trompettiste Ted Curson (engagé pour neuf jours du 18 au 26 janvier 1963) ainsi que le trio de Wynton Kelly avec Paul Chambers et Jimmy Cobb (31 janvier–2 février), tous annoncés « à la Montreal Jazz Society, La Tête de l’Art ». [6]

La salle accueille ainsi quatre soirs par semaine des têtes d’affiche américaines et, les autres soirs, des jam sessions réunissant la scène locale (Cordell, Leduc, Donato, Symonds, Villeneuve, Biddle, etc.) et les musiciens de passage. L’expérience est ambitieuse et coûteuse : les cachets, l’hébergement et la promotion pèsent lourd, même si le public spécialisé répond présent. [1], [4]

Une lettre ouverte signée J. Kunst et publiée en 1963 dans The Gazette à propos d’un concert de Miles Davis à Montréal évoque « quelques-uns des rares et très beaux concerts de jazz » entendus dans la ville, et compare la qualité sonore du spectacle à celle des meilleurs lieux, La Tête de l’Art faisant partie des références implicites pour la MJS. [9]

La même année, le passage du John Coltrane Quartet à La Tête de l’Art — avec John Coltrane (saxophone ténor et soprano), McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrison (contrebasse) et Roy Haynes (batterie, remplaçant Elvin Jones depuis quelques semaines) — est salué par le critique Gil Courtemanche dans La Presse comme l’une des plus importantes soirées de jazz entendues à Montréal depuis plusieurs années. Il insiste sur la cohésion exemplaire du groupe, l’intensité de l’improvisation collective et la qualité de la présentation, remerciant explicitement la Société de jazz de Montréal et la direction de la Tête de l’Art pour avoir rendu possible cette « production de jazz » majeure. [11]

4. Artistes associés

4.1 Artistes internationaux (période jazz)

- Ted Curson — engagé en janvier 1963 pour un séjour de neuf jours, enregistré « live » à La Tête de l’Art. [6]

- Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb — trio présenté par la MJS au club à la fin janvier 1963. [6]

- John Coltrane Quartet — avec McCoy Tyner, Jimmy Garrison et Roy Haynes, l’un des concerts marquants de l’histoire du club. [11]

- Thelonious Monk

- Max Roach

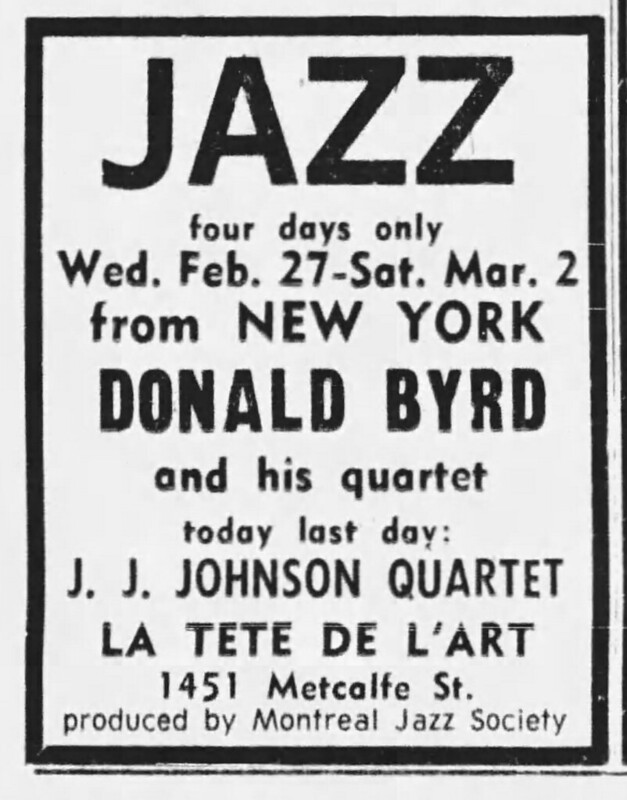

- Donald Byrd

- Clark Terry

- Jackie McLean

- Horace Silver

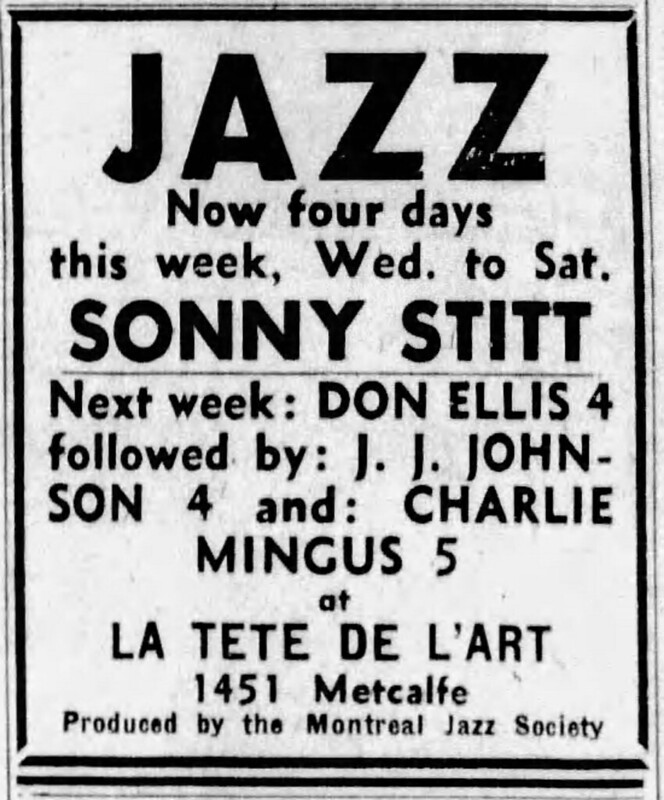

- J.J. Johnson

- Roy Haynes

- Sonny Stitt

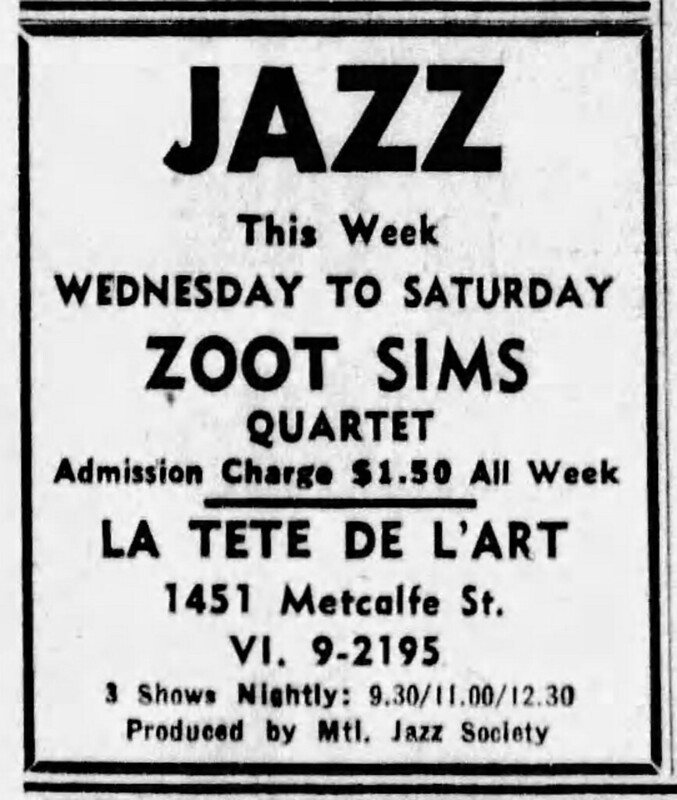

- Zoot Sims

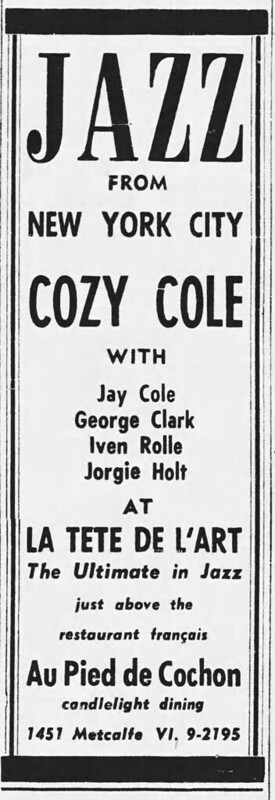

- Cozy Cole

4.2 Figures de la Montreal Jazz Society

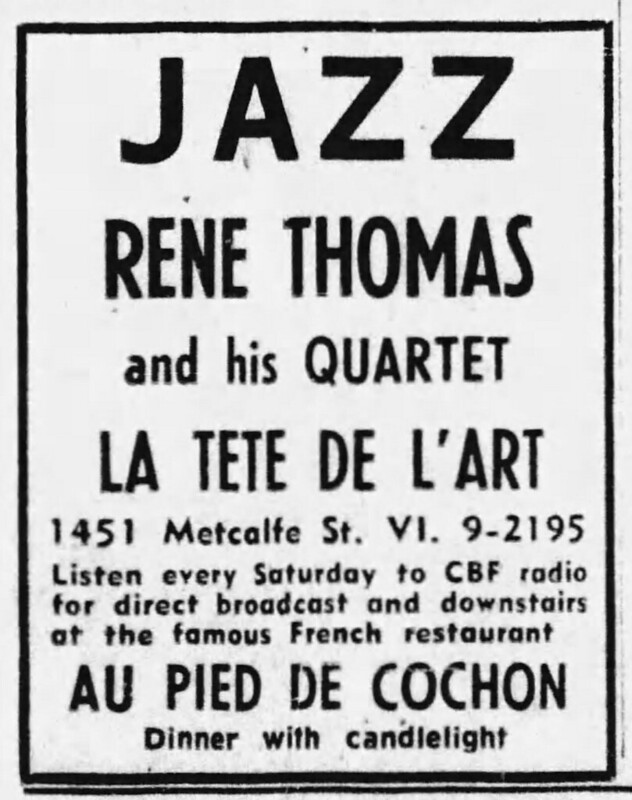

- René Thomas — guitare (Belgique), souvent décrit comme l’âme musicale de la MJS au début des années 1960. [1], [4]

- John Cordell — contrebasse, fondateur et organisateur. [4]

- Hans Kunst — direction / programmation. [6], [9]

- Guy Lachapelle — batterie, section rythmique maison. [6]

- Len Dobbin — critique et animateur, chroniqueur de la scène jazz montralaise et collaborateur de la MJS. [4]

Des articles de La Patrie publiés à l’été 1969 décrivent le rôle de Johan (Hans) Kunst comme celui qui « fait revivre » la Montreal Jazz Society dans les années 1960 : ancien musicien de la « Royal Dutch and Air Force Band », marqué par l’influence du jazz américain, il devient l’un des principaux animateurs des activités de la MJS, veillant à maintenir vivante la mémoire de La Tête de l’Art et de « ses beaux jours » même après la fermeture du club de la rue Metcalfe. [13]

4.3 Scène locale associée

- Pierre Leduc — piano

- Michel Donato — contrebasse

- Nelson Symonds — guitare

- Norman Marshall Villeneuve — batterie

- Charlie Biddle — contrebasse

- Maury Kaye — piano

- Harold (Hal) Squires — piano

- Bob Hahn — saxophone

- Herbie Spanier — trompette

4.4 Vers les festivals de jazz des années 1960

En 1963, la MJS s’associe à la Montreal Festivals Society pour parrainer un « Montreal Jazz Festival » présenté au cinéma Loew’s, avec entre autres Art Blakey and the Jazz Messengers, Duke Ellington et Coleman Hawkins. Les annonces soulignent que plusieurs solistes de ces concerts — notamment J.J. Johnson, René Thomas et Pierre Leduc — sont déjà familiers du public montréalais grâce aux soirées de la Montreal Jazz Society à La Tête de l’Art : le club joue ainsi un rôle de laboratoire et de vitrine pour ce proto-festival, plus d’une décennie avant la création officielle du Festival international de jazz de Montréal. [7]

5. Déclin & fermeture du club de jazz

Malgré l’enthousiasme du public de niche, les coûts de programmation rendent le modèle fragile. Après une réouverture énergique en 1963 et le passage, entre autres, du John Coltrane Quartet, la salle renonce progressivement aux ensembles américains. La Tête de l’Art ferme définitivement dans sa configuration de club de jazz de la rue Metcalfe. [1]

Rétrospectivement, plusieurs analyses soulignent que Montréal restait alors une ville de jazz « plutôt conservatrice » : le gros des recettes provenait de cabarets plus traditionnels (Rockhead’s Paradise, Café St-Michel, Esquire Show Bar), tandis que les clubs misant sur le bop et le jazz moderne avaient davantage de difficulté à survivre. La Tête de l’Art illustre cet écart entre la vitalité artistique et la fragilité économique de la scène moderne au début des années 1960. [8]

6. Cabaret montmartrois « sur la Butte » (1964–1966)

6.1 Un nouveau cabaret d’inspiration parisienne

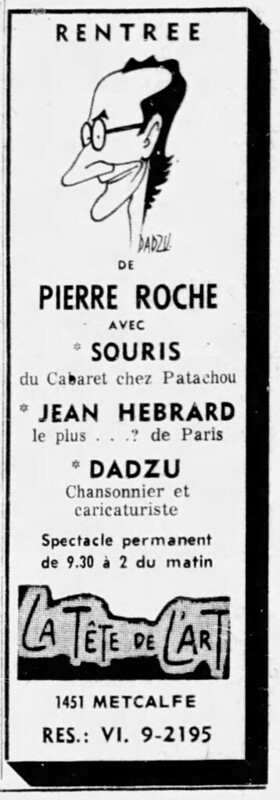

Au début de 1964, la presse montréalaise signale l’ouverture d’un nouveau cabaret montmartrois opérant sous la raison

sociale La Tête de l’Art. Le chroniqueur Phil Laframboise décrit la première

comme un spectacle de

dynamite

et de champagne

, animé par le dynamique Scuris et ses copains de Chez Patachou,

référence directe au célèbre cabaret de Montmartre à Paris. Le ton est résolument parisien : verve de la Butte,

esprit de revue et ambiance festive. [2]

6.2 Marcel Tessier & Thomas Legrady

Vers 1966, la presse évoque une nouvelle orientation : La Tête de l’Art devient, sous la direction du baryton Marcel Tessier, un rendez-vous pour les amateurs de comédie musicale, d’opéra et de chanson poétique. Tessier est accompagné par l’organiste Thomas Legrady, qui joue sur un orgue Gulbransen fabriqué à Chicago. Ensemble, ils proposent un répertoire allant de la chanson française aux airs d’opéra comme Carmen, Madame Butterfly et diverses opérettes. [3]

Les articles mettent en avant une clientèle qui vient autant pour écouter que pour danser, et soulignent que le

cabaret souhaite aussi attirer le public étranger de l’Expo 67. Une publicité de 1966 résume l’esprit des lieux :

La détente sentimentale, c’est à la Tête de l’Art

, avec des chansons à boire

, des ballades et une atmosphère

intimiste, où la voix de Tessier et l’orgue de Legrady occupent une place centrale. [3]

Des articles de La Patrie (semaine du 2 au 8 août 1969) confirment que, si La Tête de l’Art de la rue Metcalfe avait cessé de présenter du jazz dès 1963, le cabaret montmartrois « sur la Butte » continuait d’exister comme salle de spectacle non-jazz jusqu’à la fin des années 1960. Les anciens de la Montreal Jazz Society y évoquent « l’époque de la Tête de l’Art » comme un âge d’or du jazz moderne montréalais, tout en constatant que la vie du lieu se poursuit sous forme de cabaret généraliste, alors que la communauté jazz se déplace vers d’autres salles. [12], [13]

7. Contexte montréalais des années 1950–70

Des articles de La Presse publiés en 1984 retracent l’histoire du jazz montréalais, depuis son arrivée autour de

1910 par le quartier de Saint-Henri jusqu’aux transformations des années 1970. On y rappelle que Montréal est

rapidement perçue comme un sanctuaire

pour les musiciens afro-américains, qui y trouvent un climat social plus

accueillant que dans plusieurs villes des États-Unis, ainsi qu’un réseau dense de clubs et de cabarets. [8]

Les mêmes textes soulignent cependant le caractère plutôt conservateur

d’une partie du public : si les grandes

salles (Rockhead’s Paradise, Café St-Michel, Esquire Show Bar, etc.) font salle comble, les expériences plus modernes

s’adressant à un public de connaisseurs restent fragiles. Dans ce paysage, La Tête de l’Art occupe une place charnière :

elle sert de pont entre la tradition du cabaret montréalais et l’avant-garde du jazz bop et post-bop qui prépare

l’émergence des festivals des années 1970–80. [8], [7]

8. Notes & sources

- John Gilmore — Une histoire du jazz à Montréal, 1988 : chapitres sur la Montreal Jazz Society, René Thomas et La Tête de l’Art (Metcalfe).

- Télé-Radiomonde, 1er février 1964 : chronique de Phil Laframboise présentant la « première » du nouveau cabaret montmartrois La Tête de l’Art, « sur la Butte ».

- Le Petit Journal, 29 mai 1966, et Télé-Radiomonde, 14 mai 1966 : reportages sur Marcel Tessier et Thomas Legrady à La Tête de l’Art, cabaret de comédie musicale, opéra et chanson, ainsi que publicité « La détente sentimentale, c’est à la Tête de l’Art ».

- The Gazette, 14 janvier 1988, chronique de Len Dobbin « A healthy jazz scene 30 years ago » : rappel de la formation de la Montreal Jazz Society par John Cordell à la fin des années 1950, mention des lundis soirs à L’Écurie, El Cortijo et Café St-Jacques, et du rôle de René Thomas et des concerts de 1958.

- The Montreal Star, 21 novembre 1947 : brève « Mtl. Jazz Society prepare concert » annonçant un concert au Legion Memorial Hall, sous la présidence de Tiny Koren, montrant l’existence d’une première société de jazz portant ce nom à Montréal.

- The Gazette, 18 janvier 1963, article « Trumpeter jazz star in town » : annonce de l’engagement de Ted Curson (18–26 janvier) à la Montreal Jazz Society / La Tête de l’Art, et de la venue du trio Wynton Kelly–Paul Chambers–Jimmy Cobb (31 janvier–2 février).

- The Montreal Star, 3 août 1963, article « The Duke tops the bill » sur le troisième Montreal Jazz Festival : concerts au Loew’s Theatre parrainés par la Montreal Festivals Society et la Montreal Jazz Society, avec Art Blakey, Duke Ellington, J.J. Johnson, Coleman Hawkins, etc., plusieurs solistes étant déjà passés par La Tête de l’Art.

- La Presse, 9 juin 1984, série de textes sur le jazz montréalais (Maurizia Binda, Mario Masson, etc.) : « Montréal, capitale d’un jazz plutôt conservateur », « De l’âge d’or des années 50 aux fatales années 70 », « Dès 1910, le jazz gagnait Montréal… par Saint-Henri », « Les jazzmen américains aimaient bien Montréal ».

- The Gazette, 6 novembre 1963, lettre à la rédaction « Miles Davis Jazz Concert » signée J. Kunst (Montreal Jazz Society) : défense du concert de Miles Davis et commentaires sur la qualité sonore des concerts de jazz à Montréal.

- La Presse, 29 septembre 1962 : annonce indiquant que « La Tête de l’Art » présentera désormais du jazz six soirs par semaine, du lundi au samedi, marquant le début de la programmation quotidienne du club.

- La Presse, critique de Gil Courtemanche (1963) « John Coltrane et son quatuor : l’improvisation pure » — compte rendu du concert du John Coltrane Quartet à La Tête de l’Art, salué comme l’une des meilleures productions de jazz à Montréal depuis plusieurs années.

- La Patrie, semaine du 2 au 8 août 1969, article « Le Montreal Jazz Society et ses pérégrinations » (Pierre Luc) : bilan de la MJS, souvenirs des « beaux jours » de La Tête de l’Art et mention de la poursuite des activités de cabaret sous ce nom à la fin des années 1960.

- La Patrie, semaine du 2 au 8 août 1969, article « Johan Kunst fait revivre le Montreal Jazz Society » (Pierre Luc) : portrait de Kunst, évocation des soirées de jazz à La Tête de l’Art et réflexion sur la place du club dans l’histoire du jazz montréalais.

- The Gazette, article « Liquor Crackdown “Biggest in Years” » : vaste opération de la Quebec Liquor Commission contre des établissements vendant de l’alcool sans permis, incluant Luigi’s Restaurant, 1449 Metcalfe Street, et d’autres « blind pigs » du centre-ville.

- The Gazette, articles « Ned Roberts Is Acquitted, 5 More Freed » et « Ned Roberts Acquitted As Keeper » : compte rendus de l’acquittement de Ned Roberts et de cinq coaccusés, poursuivis pour exploitation d’une maison de jeu au De Fleurimont Social Club, 1451 Metcalfe Street, à la suite de raids menés en juin et octobre 1956.

- The Gazette, article « Police Round Up Teenage Drinkers » : description d’une rafle policière visant la consommation d’alcool chez les mineurs, lors de laquelle une centaine de jeunes sont arrêtés dans un club de la rue Metcalfe (1449), dans le cadre d’une campagne plus large contre le vice et le gambling.