Monument-National

Érigé entre 1891 et 1893, le Monument-National est le plus ancien théâtre québécois et la plus ancienne salle de spectacle au Canada encore en fonction. Symbole de fierté francophone, son histoire est longue, riche — et trop souvent méconnue — mêlant théâtre, variétés, scènes yiddish et luttes sociales, jusqu’à sa renaissance par l’École nationale de théâtre du Canada en 1993. [1], [2], [3]

1. Présentation

Pensé comme le grand foyer de tous les Canadiens d’expression française au Québec, au Canada et aux États-Unis, le Monument-National devait rassembler sociétés artistiques, associations sociales et communautés savantes. Des figures politiques majeures — Henri Bourassa et Wilfrid Laurier — y ont prononcé d’importants discours, ancrant le lieu dans la vie civique. [4], [3]

2. Architecture & projet urbain

Premier grand édifice montréalais à structure d’acier, le Monument se distingue par sa façade néo-renaissante, à rebours du victorien dominant. Il s’inscrivait dans un ambitieux projet — inachevé — de « boulevard National », un « Champs-Élysées » local reliant la rue Saint-Denis au boulevard Saint-Laurent, avec le Monument et un opéra projeté en portes monumentales. [1]

3. Origines & premiers feux (1894–1899)

La première production théâtrale repérée est The Culprit Fay (La Fête des Papillons), jouée par une troupe enfantine anglophone en 1894. Dès 1896, les grandes étoiles anglophones et les figures de la scène lyrique internationale foulent la scène. La diva Emma Albani y triomphe en février 1896 : salle en liesse, ovations, pluie de fleurs, et escorte triomphale des étudiants de Laval & McGill jusqu’à la gare Windsor. [6], [1], [8], [9]

4. Un centre multiethnique (yiddish, burlesque, Éden)

Au cœur d’un quartier en mutation, le Monument devient dès la fin du XIXe siècle un centre multiethnique majeur : au rez-de-chaussée, le Starland (burlesque) ; au sous-sol, le musée de cire Éden. En 1897, la première pièce yiddish du Québec y est présentée ; entre les deux guerres, le lieu est l’un des principaux foyers yiddish en Amérique du Nord (jusqu’à accueillir le Premier Congrès juif canadien en 1919). Des organisations irlandaises (St-Patrick) y parrainent des événements, et des opéras chinois y figurent souvent à l’affiche. [1], [5], [10], [11]

5. Mouvements sociaux & modernités

Berceau du féminisme québécois francophone (fin XIXe) avec le comité des Dames patronnesses autour de Marie Gérin-Lajoie, le Monument est un pivot des campagnes pour l’éducation et le droit de vote. Les « cours publics du Monument » (dès 1895) forment des milliers d’élèves (génie, droit, comptabilité, arts…) et enracinent des institutions durables : Polytechnique, HEC, École des beaux-arts, Conservatoire d’art dramatique. La modernité théâtrale s’y affirme dès les années 1920. [1]

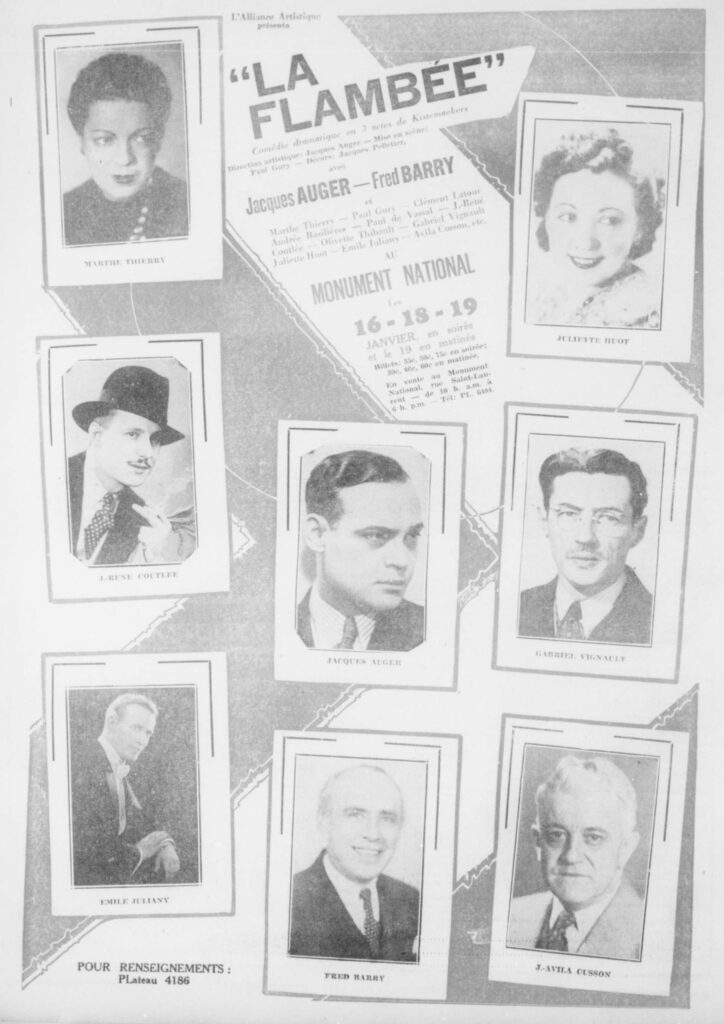

6. Scène populaire & grandes troupes

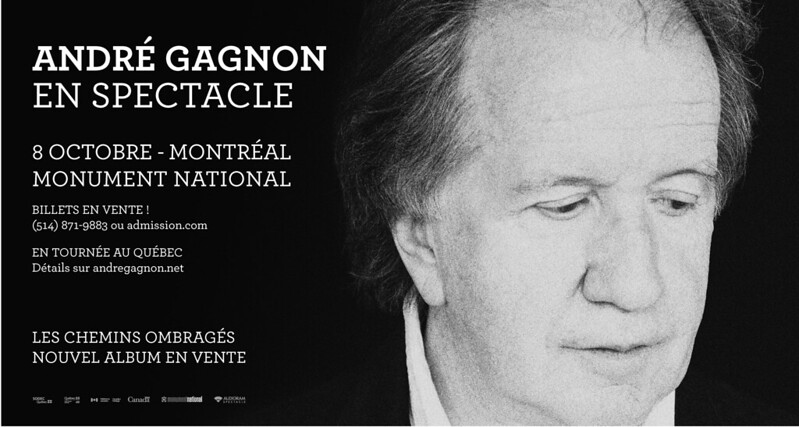

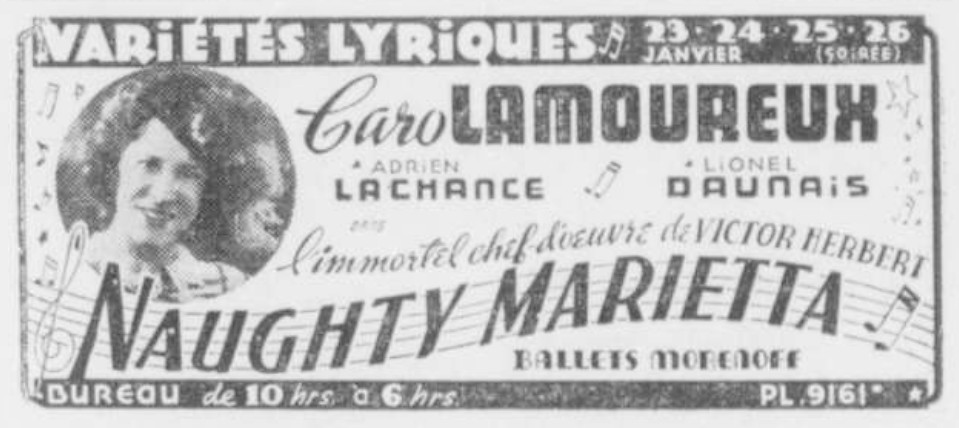

1928 : Mary Travers (La Bolduc) se révèle dans les Veillées du bon vieux temps de Conrad Gauthier. 1938 : début des Fridolinades de Gratien Gélinas. 1946 : Alys Robi mène la revue Ça Atomiqu’t’y?. Le burlesque québécois y connaît sa gloire avec Ti-Zoune (Olivier Guimond père) et La Poune (Rose Ouellette). La troupe L’Équipe (1942-43) — Janine Sutto, Yvette Brind’Amour, etc. — y prend son essor ; suivent le Rideau-Vert (dès 1948), le TNM (1951) et le Théâtre Club (1953). Les Variétés Lyriques (Goulet & Daunais) marquent durablement la scène, révélant des artistes et soutenant des carrières que saluent Wilfrid Pelletier et l’hon. Hector Perrier. [7], [11], [12], [13], [14], [15], [16]

7. Quelques soirées marquantes (1946–1948)

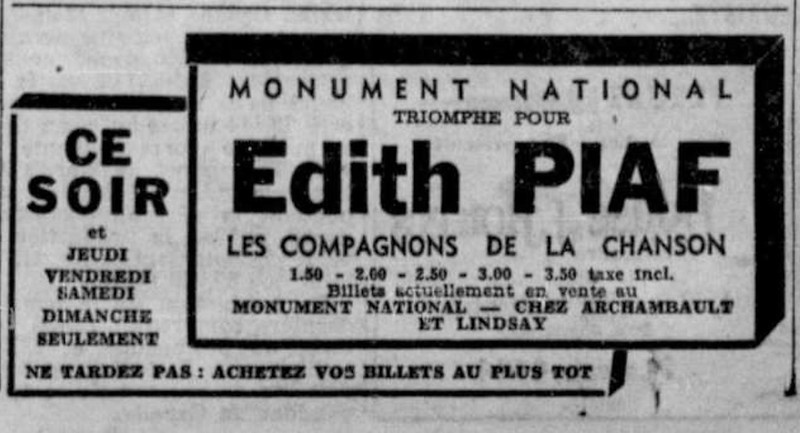

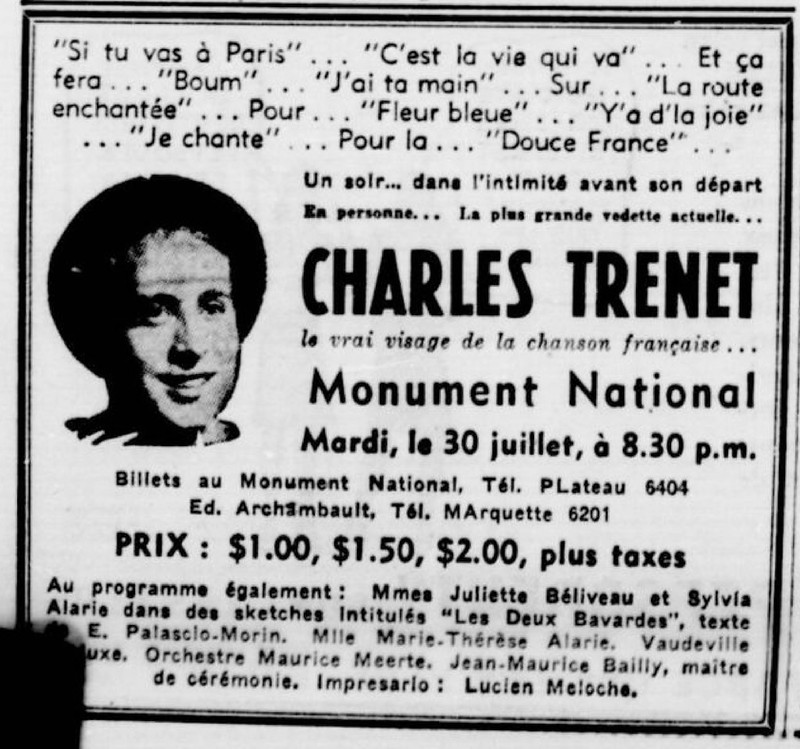

Charles Trenet (30 juillet 1946) déclenche une véritable folie collective au Monument ; la presse s’enthousiasme pour « l’air léger de Paris » et la virtuosité du « fou chantant ». En 1947, Lead Belly offre un récital intimiste mémorable à la guitare 12 cordes. En septembre 1948, Édith Piaf y fait ses débuts canadiens : triomphe, art « déjà parfait », et public conquis. [18], [19], [20], [17], [21], [22]

8. ENT/NTS : déclin, sauvetage & renaissance

Après-guerre, la Main est délaissée ; la SSJB quitte les lieux en 1976. Promis à la démolition, le Monument est classé bien culturel (1976), puis restauré (1991–1993) sous l’impulsion de l’École nationale de théâtre du Canada. Le 24 juin 1993, cent ans jour pour jour après son inauguration, la salle renaît. Depuis, le Monument conjugue diffusion, formation et laboratoire scénique. [1], [3]

9. Espaces actuels & usages

Le complexe comprend le Théâtre Ludger-Duvernay, le Studio Hydro-Québec (≈150 places), le cabaret-théâtre La Balustrade (1999), des ateliers de costumes et décors pour la formation. Le site accueille depuis 2016 les bureaux de LA SERRE – arts vivants. Anciennement, le sous-sol abritait l’Éden (musée de cire/cinéma), et la scène du burlesque Starland occupait l’actuel atelier de décors. [1], [23]

10. Chronologie rapide

- 1891–1893 — Construction (structure acier, néo-renaissant). [1]

- 1894 — The Culprit Fay (premier spectacle relevé). [6]

- 1896 — Triomphe d’Emma Albani. [8], [9]

- 1897 — Première pièce yiddish du Québec. [5]

- 1919 — Premier Congrès juif canadien. [10]

- 1928 — La Bolduc aux Veillées du bon vieux temps. [12]

- 1938 — Début des Fridolinades. [7]

- 1946–1948 — Trenet, Lead Belly, Piaf. [18]–[22]

- 1976 — Classement patrimonial. [1]

- 1991–1993 — Restauration ; réouverture (24 juin 1993). [3]

- 1999 — Ouverture du cabaret La Balustrade. [1]

- 2016 — Arrivée de LA SERRE – arts vivants. [1]

11. Notes & sources

- Site web officiel du Monument-National.

- Le Monument National, Encyclopédie du MEM, 21 janv. 2016.

- Le Monument-National revit à 100 ans, La Presse, Jean Beaunoyer, 19 juin 1993.

- L’annuaire théâtral, « Le Monument-National », A.-G. Bourassa & J.-M. Larrue.

- « Theatre was first multi-ethnic cultural center, author says », The Gazette, Pat Donnelly, 20 juin 1993.

- La Patrie, « Culprit Fay », 29 mai 1894.

- The Gazette, Thomas Schnurmacher, 21 avr. 1993 (Pellan / historique Fridolinades).

- La Presse, « Madame Albani au Monument National », 3 fév. 1896.

- Le Monde, « Albani son triomphe de samedi », 3 fév. 1896.

- Le Devoir, Paul Cauchon, 17 mars 1994 (Congrès juif canadien).

- La Presse, Émilie Côté, 27 sept. 2008 (panorama variétés/burlesque).

- D. Lonergan, La Bolduc, la vie de Mary Travers, p. 54.

- Le Devoir, « Au Monument National Ça Atomiqu’t’y? », 3 janv. 1946.

- L’annuaire théâtral, RQÉT 15, André G. Bourassa, p. 164 (burlesque).

- La Presse, « 100 ans de vie montréalaise », 18 juin 1984 (académies & troupes).

- La Presse, Jacqueline Plouffe-Paradis & Gérard Paradis, 13 juill. 1993 (Goulet/Daunais).

- The Montreal Daily Star, « Singer delights small audience », 27 janv. 1947 (Lead Belly).

- Le Canada, « Le public est fou de Trenet », 1 août 1946.

- La Presse, « Rythme souverain de Charles Trenet », 1 août 1946.

- La Patrie, « La chanson française (Trenet) », 31 juil. 1946.

- La Patrie, « Monument National Edith Piaf », 8 sept. 1948.

- Le Canada, « Concert d’adieu d’Édith Piaf », 15 sept. 1948.

- Métro, Vincent Fortier, « Le Monument-National d’hier à demain », 11 déc. 2015.