Palais du commerce / Show Mart (Montréal)

Ancien palais d’exposition et vaste hall multifonction de Montréal, le Palais du commerce — aussi connu sous le nom de Show Mart — a tour à tour abrité salons commerciaux, spectacles, club soul, patinoire à roulettes, salle rock, raves techno et skatepark Tazmahal, avant d’être démoli pour faire place à la Grande Bibliothèque du Québec.

1. Présentation générale

Le Palais du commerce, inauguré en 1952 au carré Berri, est conçu comme un centre permanent d’exposition répondant au modèle nord-américain des « merchandise marts » : vastes complexes où manufacturiers et grossistes présentent leurs produits dans des salles d’échantillons et de démonstration. En anglais, l’édifice est promu sous le nom plus commercial de Show Mart. [1], [9], [27]

Pendant un demi-siècle, le bâtiment change plusieurs fois de vocation sans jamais perdre son statut de « grande boîte » emblématique du centre-ville : palais d’exposition, lieu de grands salons et d’événements politiques, club soul géant, patinoire disco, salle de concerts rock, rave clandestine et, finalement, skatepark Tazmahal, haut lieu de la culture skate/BMX montréalaise. [1], [4], [15], [21], [24]

2. Origines & projet de « Merchandise Mart »

Le terrain du carré Berri, où s’élèvera plus tard le Palais du commerce, est d’abord occupé par l’école de réforme du Mont-Saint-Antoine. En 1939, la Ville de Montréal cède gratuitement cette parcelle à la Société Radio-Canada, qui projette d’y regrouper studios et bureaux. La Seconde Guerre mondiale met les travaux en suspens, puis le projet est abandonné en 1946 ; la Ville récupère le terrain sans savoir quelle nouvelle fonction lui donner. [1], [9]

C’est le directeur de l’Office municipal d’initiative économique et touristique, Valmore Gratton, qui relance le dossier en proposant la création d’un centre permanent d’exposition à la manière des « Merchandise Mart » américains, afin de combler ce qu’il perçoit comme une lacune majeure dans l’infrastructure commerciale de Montréal. Il favorise la mise sur pied du Centre national du commerce, compagnie formée d’hommes d’affaires majoritairement francophones, chargée de réaliser le projet. [1], [9]

Le plan initial, extrêmement ambitieux, prévoit un immeuble de 12 étages et environ 93 000 m² de superficie : immense salle d’exposition, salles de réception et de projection, studios pour émissions radiophoniques, club d’affaires, restaurants, 27 magasins de détail au rez-de-chaussée, garage et salles de jeux (billard, quilles), et même un hôtel et un terminus central d’autobus. Le carré Berri doit devenir un nœud économique et de transport majeur du centre-ville. [1], [9]

Dans la perspective de l’époque, le Palais du commerce doit répondre à plusieurs enjeux à la fois : doter Montréal (et le Québec) d’un équipement comparable à ceux des grandes villes américaines, contrer le déplacement du pouvoir économique vers Toronto et ancrer une institution d’envergure dans l’est du centre-ville. [9]

3. Construction & âge d’or des expositions (1950–1966)

Les travaux débutent officiellement le 28 juillet 1950 au carré Berri. Le projet finalement réalisé est plus modeste que celui rêvé sur papier : un grand hall rectangulaire d’environ 152 m par 46 m, comprenant une vaste salle principale avec mezzanine, entourée de nombreux services (restaurant, vestiaire, pharmacie, salon de barbier, etc.). Un système de haut-parleurs est installé, et l’on prévoit la possibilité d’un théâtre mobile pouvant être monté rapidement pour des événements culturels. [1]

Avant même l’achèvement complet des aménagements intérieurs, on y tient une première grande exposition de meubles, réservée aux marchands, du 7 au 16 janvier 1952. L’inauguration officielle comme centre permanent d’exposition de la Ville de Montréal a lieu le 5 septembre 1952, sous la présidence du maire Camillien Houde. L’édifice a été construit par un syndicat d’initiative privée dirigé par J.-Roland Dansereau, et son gérant général adjoint et directeur est Maurice Custeau (appelé à fonder plus tard le centre sportif Paul-Sauvé et Loto-Québec). [1], [3], [2]

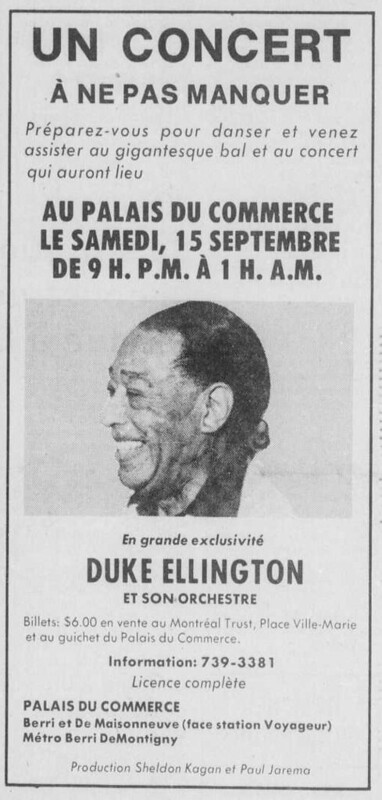

Durant les années 1950 et le début des années 1960, le Palais du commerce s’impose comme le grand lieu d’exposition de Montréal. Plus de 100 000 personnes s’y déplacent chaque année pour des manifestations de haut calibre : Exposition française, Salon du Sportsman, Exposition russe, Salon du livre, Salon de l’automobile, etc. Sur le plan culturel, la salle accueille notamment la Jeanne au bûcher d’Arthur Honegger, ainsi que des rassemblements politiques où défilent les chefs de partis de l’époque. [1], [2]

L’année 1966 marque un tournant. Face à la multiplication des demandes de salons et de foires, la direction du Palais envisage un important agrandissement. Pourtant, à peine un mois plus tard, changement de cap : on annonce que le Palais du commerce ne sera plus utilisé pour les expositions. La firme Domaines Concordia Ltée, propriétaire de la toute nouvelle Place Bonaventure, loue l’édifice à compter du 1er mai 1967, transférant le rôle de grand hall d’exposition vers l’ouest du centre-ville. [1], [17]

4. La Place du Soul (1968–1969)

À la fin des années 1960, l’édifice change radicalement de vocation. En 1968, l’entrepreneur Merv Dash — ancien propriétaire du club Harlem Paradise (ex-Café St-Michel, rue de la Montagne) — lance, avec Clint Phillips et l’agence World Wide Associates, un nouveau rendez-vous pour la jeunesse : La Place du Soul, installée dans l’édifice du Show Mart. [4], [5], [6]

L’ouverture officielle a lieu le 16 décembre 1968, suivie d’une grande soirée de lancement le 27 janvier 1969, qui attire environ 3 000 personnes, en présence d’idoles québécoises comme Tony Roman, Johnny Farago et du soulman montréalais Trevor Payne. Dash et Phillips rêvent d’en faire la réponse montréalaise aux mythiques Fillmore East et Fillmore West, en misant toutefois sur la musique soul qui domine alors les goûts locaux. [4]

Pour rompre avec l’austérité du hall d’exposition, l’intérieur est profondément réaménagé : cloisons pour casser l’effet de hangar de 30 000 pieds carrés, banderoles et décorations suspendues, immense scène, piste de danse centrale, 300 tables et 1000 chaises. On y ajoute une enfilade de petites boutiques vendant disques, posters et colifichets, ainsi que des projections d’images couleur sur les murs, héritage direct de l’esthétique d’Expo 67. [4], [7]

La clientèle est très jeune, souvent mineure, et la salle ne vend pas d’alcool. Une large portion du public vient pour danser pendant des heures sur du rock & roll, de la soul et du R&B, tandis qu’un noyau de mélomanes (souvent plus âgés, notamment des Noirs américains de passage) fréquente le lieu surtout pour l’orchestre. Les groupes sont principalement composés de musiciens noirs américains en tournée sur le circuit du nord-est (Plattsburgh, Burlington, etc.), ce qui fait de la Place du Soul un carrefour clé entre cultures afro-américaines et jeunesse montréalaise. [4], [7]

5. Rock, contre-culture & Paladium (années 1970–1980)

5.1. Show Mart rock & premières expériences (1972–1975)

En 1972, le promoteur Sol Bowen inaugure une nouvelle formule de spectacles rock au Show Mart. Le 9 décembre 1972, il y présente le bluesman américain Paul Butterfield. L’expérience est marquante… mais surtout pour ses limites. La salle, conçue comme hall d’exposition en béton, se révèle être un cauchemar acoustique. Bowen tente d’améliorer les choses en suspendant quelque 2 400 mètres de toile de jute au plafond, mais le son demeure brouillon ; à peine 1 600 spectateurs se déplacent dans une salle pouvant en contenir près de 6 000. [8], [9]

Malgré tout, Bowen se montre optimiste et envisage même de signer un bail de cinq ans. Le parterre est laissé sans chaises pour encourager la danse, mais l’acoustique empêche une véritable communion rock. L’événement témoigne du flottement de l’époque : le Palais du commerce n’est plus palais d’exposition, mais pas encore une salle de spectacles optimisée. [8]

En 1974, le Show Mart (surnommé « Berri Show Mart ») accueille les New York Dolls, dans un concert devenu légendaire pour les histoires qu’il a engendrées plus que pour sa qualité musicale. Le public compte de nombreux travestis aux tenues flamboyantes, reflet d’une scène gaie et travestie en plein essor. Sur scène, toutefois, le groupe se présente peu costumé et livre une performance jugée désastreuse par certains critiques, aggravée par la réverbération du long couloir de béton au plafond bas. Cette soirée, pourtant, est aujourd’hui considérée comme l’un des actes fondateurs du glam rock et du punk à Montréal. [10], [11], [12]

En avril 1975, le Palais du commerce est encore une fois réinvesti par la contre-culture lors de la Rencontre internationale de la contre-culture. Une soirée-marathon y rassemble musiciens et poètes : Conventum, Le Jazz libre du Québec, Lucien Francoeur, Plume Latraverse, Allen Ginsberg, William Burroughs, Ed Sanders, Denis Vanier, Josée Yvon, Raoul Duguay et bien d’autres. Le journaliste Yves Taschereau y voit un défilé d’énergies poétiques et d’anatomies provoquantes, mais note que la salle se prête très mal à ce type de manifestation : trop vaste, trop froide, sonorité difficile. [13], [14]

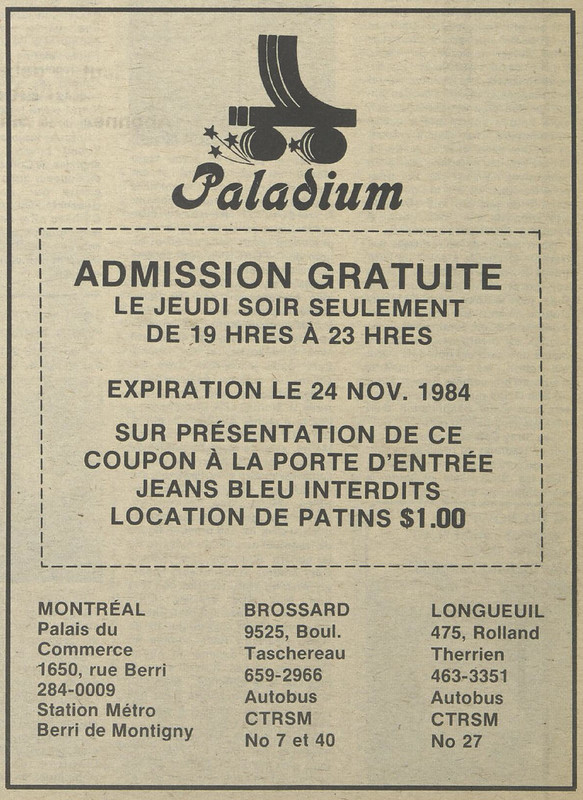

5.2. Le Paladium : âge d’or du patin à roulettes (1975–début 1980s)

À partir du milieu des années 1970, le Palais change de peau : son immense hall se mue en gigantesque patinoire à roulettes, le Paladium, lancé par Richard Gauvin et son fils Daniel. Dans la foulée de la vague disco, le patin à roulettes connaît un succès fulgurant : on recense près de 20 000 patineurs par soirée dans la vingtaine de patinoires en activité à travers la province, dont le Paladium du Palais du commerce, considéré comme l’un des plus grands centres du genre en Amérique. [15]

La formule est simple et irrésistible : sport, discothèque, musique des Bee Gees, Donna Summer et des grandes figures disco diffusée à plein volume, lumières stroboscopiques et ambiance de flirt adolescent. Daniel Gauvin résume la recette : un mélange de patin, de musique, de rencontres et d’un soupçon de compétition amicale entre habitués de la piste. [15]

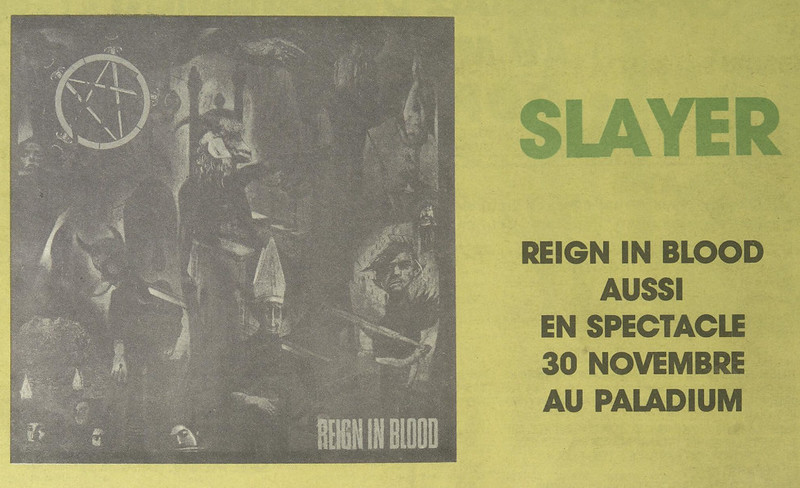

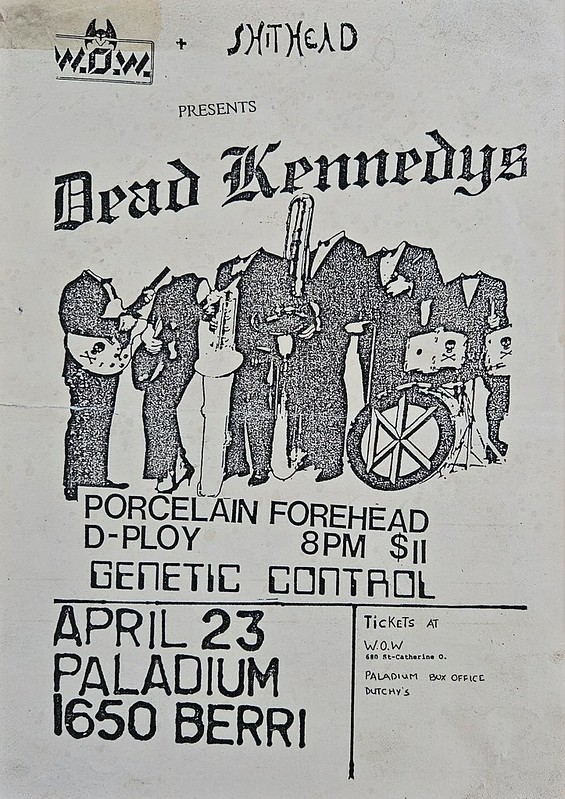

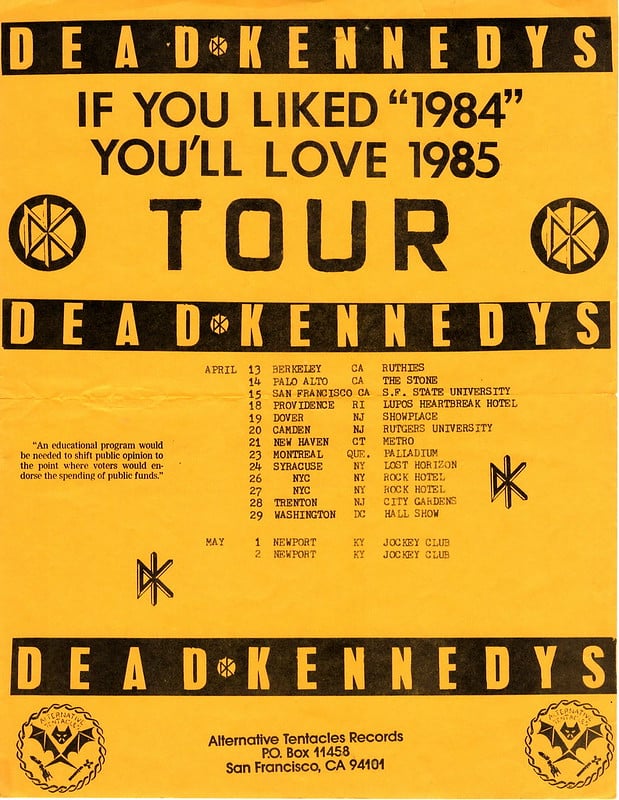

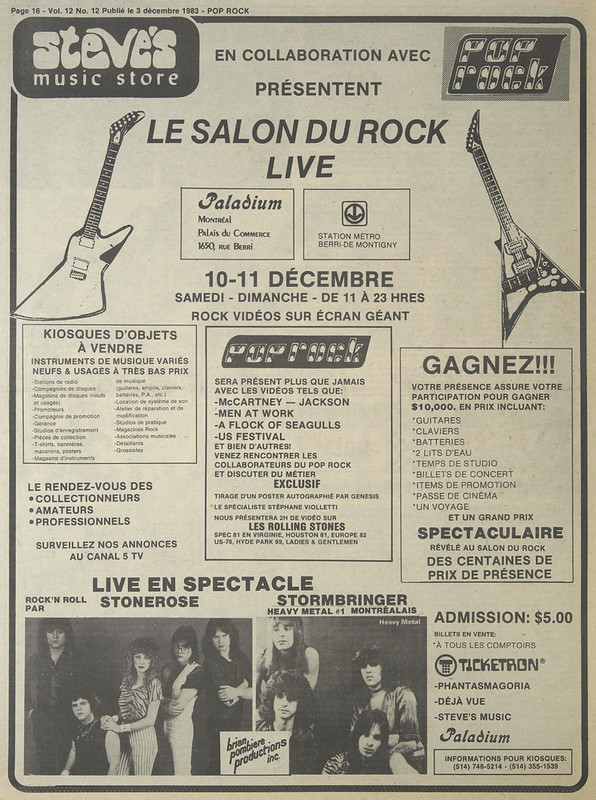

5.3. Le Paladium comme salle de spectacles rock (années 1980)

Au début des années 1980, les gestionnaires du Paladium cherchent à exploiter le potentiel de la salle comme lieu de concerts. En 1983, après un premier test concluant avec Fernand Gignac et le Ballroom Orchestra, la direction décide de transformer l’espace à l’occasion en véritable salle de spectacles rock. L’ancienne salle d’exposition, située juste au-dessus de la station Berri-De Montigny, offre une capacité de plus de 3 000 personnes, une scène escamotable, des loges et des installations d’éclairage adaptées. [16], [28]

Le 11 mai 1983, le groupe britannique Simple Minds est le premier groupe rock des années 1980 à mettre le Paladium à l’épreuve. Le lendemain, un spectacle réunissant Gaston Mandeville, Walter Rossi et Corbeau est présenté par l’association étudiante du Cégep de Rosemont. Pour le gérant Yves Perreault, la nouvelle vocation apparaît prometteuse : il insiste sur l’idée de combiner concerts et piste de danse, afin que le public participe pleinement au spectacle. [16]

6. Raves, Tazmahal & démolition (années 1990–2001)

6.1. Projets immobiliers avortés & librairie

En novembre 1988, les journaux annoncent que le Palais du commerce doit être démoli au printemps 1989 pour faire place à un projet immobilier de plus de 100 millions de dollars. L’édifice, qui abrite notamment les bureaux de CJMS–Radiomutuel, a déjà vu son rôle d’exposition supplanté par Place Bonaventure puis par le Palais des congrès. Le projet est finalement abandonné. [17]

En 1997, on évoque pour la première fois la possibilité d’installer la future Grande Bibliothèque du Québec sur le terrain du Palais du commerce. Le libraire Sylvain Rock, propriétaire du Colisée du livre (locataire dans l’édifice depuis 1984), se montre philosophe, en rappelant qu’« à chaque printemps, on a un projet pour le Palais du commerce ». [18]

6.2. Rave techno & intervention policière (1993)

Dans la nuit du 1er au 2 mai 1993, environ 2 000 jeunes participent à une soirée techno-rave au Palais du commerce. Vers le milieu de la nuit, la police intervient en masse et expulse les participants, estimant que les organisateurs n’avaient pas les permis nécessaires. Huit personnes sont arrêtées, mais plusieurs autres dénoncent des brutalités policières gratuites. L’intervention est filmée par un étudiant du Cégep Champlain ; certaines scènes évoquent, par leur violence, celles de l’affaire Rodney King à Los Angeles. [19]

Les organisateurs affirment pourtant s’être renseignés auprès de la Ville quelques jours avant l’événement, et s’être fait dire qu’aucun permis n’était requis puisqu’aucun alcool ne serait servi. Après cette controverse, il devient beaucoup plus difficile pour eux de louer un local pour d’autres raves, et l’épisode contribue à ancrer le Palais du commerce dans la mémoire des amateurs de musiques électroniques comme un lieu à la fois mythique et conflictuel. [20]

6.3. Le Tazmahal / TAZ : temple du skate et du BMX (1996–2001)

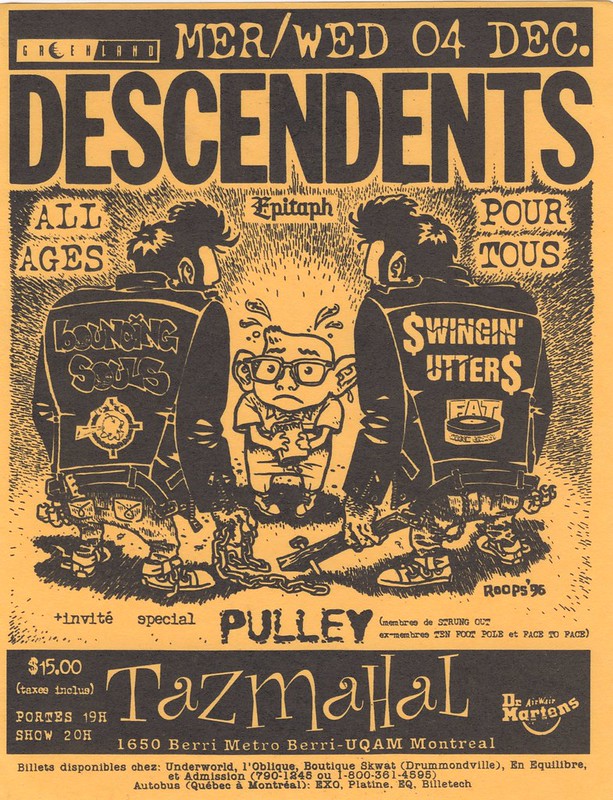

À partir de 1996, le Palais du commerce connaît sa dernière grande métamorphose : Janet McNulty et son époux Michel Comeau, tous deux anciens employés du Cirque du Soleil, y installent le Tazmahal, un centre de patinage en ligne à but non lucratif. Le lieu devient rapidement un point de ralliement pour adolescents et adultes intrépides qui y pratiquent patin en ligne, skateboard et BMX : une patinoire de 72 000 pieds carrés et un skatepark de 30 000 pieds carrés. [21], [16], [25]

Depuis son ouverture en octobre 1996, le Taz attire plus de 75 000 utilisateurs. Pour une génération entière de jeunes Montréalais, le Palais du commerce n’est plus un palais d’exposition ni une patinoire disco, mais un vaste terrain de jeu urbain dédié aux sports de roues, aux graffitis et à une culture street mêlant hip-hop, skate et BMX. [21], [24]

Le 18 mars 2001, le Taz ferme ses portes au Palais du commerce pour se relocaliser. Dans ses derniers instants, l’édifice sert aussi de lieu d’exposition pour la Biennale de Montréal 2000, offrant aux artistes un immense volume brut, presque totalement débarrassé de ses anciennes fonctions commerciales. Peu après, le bâtiment est démoli afin de permettre la construction de la Grande Bibliothèque du Québec, inaugurée en 2005. [23], [24], [25]

La destruction du Palais du commerce, et du Tazmahal avec lui, reste pour plusieurs comme une rupture : on y voit la disparition d’un lieu qui avait permis la rencontre d’univers multiples — skate, hip-hop, cultures francophones et anglophones, publics noirs et blancs — dans un même espace brut au cœur de Montréal. [9], [24]

7. Chronologie rapide

- Avant 1939 — École de réforme du Mont-Saint-Antoine sur le carré Berri. [1]

- 1939 — La Ville cède le terrain à Radio-Canada pour un projet de studios et bureaux. [1], [9]

- 1946 — Abandon du projet de Radio-Canada ; la Ville récupère le terrain. [1]

- Fin 1940s — Création du Centre national du commerce (Valmore Gratton, J.-Roland Dansereau). [1]

- 28 juillet 1950 — Début des travaux du Palais du commerce. [1]

- 7–16 janvier 1952 — Première exposition (meubles), réservée aux marchands. [1]

- 5 septembre 1952 — Inauguration officielle par le maire Camillien Houde. [1], [2]

- 1950s–1960s — Âge d’or des salons : Exposition française, Salon du Sportsman, Exposition russe, Salon du livre, Salon de l’auto. [1], [2]

- 1966–1967 — Projet d’agrandissement, puis annonce de la fin des expositions ; bail à Domaines Concordia / Place Bonaventure (dès 1er mai 1967). [1], [17]

- 1968–1969 — La Place du Soul (club soul, Merv Dash / Clint Phillips). [4], [7]

- 9 décembre 1972 — Concert de Paul Butterfield, ouverture rock du Show Mart (Sol Bowen). [8]

- 1974 — Concert des New York Dolls au Berri Show Mart. [10], [11], [12]

- 25 avril 1975 — Soirée de la Rencontre internationale de la contre-culture (Ginsberg, Burroughs, Plume, etc.). [13], [14]

- 1975–début 1980s — Paladium : grande patinoire à roulettes disco. [15], [28]

- 11 mai 1983 — Simple Minds en concert au Paladium ; le lendemain : Gignac, Rossi, Corbeau. [16]

- 4 novembre 1988 — Annonce d’un projet immobilier de 100 M$ et d’une démolition imminente (qui n’aura pas lieu). [17]

- 1er mai 1993 — Rave techno interrompue par une intervention policière musclée. [19], [20]

- 1996 — Ouverture du Tazmahal (centre de patinage en ligne et skatepark) au Palais du commerce. [21], [25]

- 2000 — Le Palais accueille des expositions dans le cadre de la Biennale de Montréal. [24]

- 18 mars 2001 — Fermeture du Tazmahal au Palais du commerce. [23]

- 2001–2002 — Démolition du Palais du commerce ; le terrain est libéré pour la Grande Bibliothèque. [23], [24]

- 2005 — Ouverture de la Grande Bibliothèque du Québec sur l’ancien site du Palais du commerce. [1], [9]

8. Notes & sources

- Christine Larose, « L’emplacement d’un palais pour la Grande Bibliothèque du Québec », La Presse, 24 août 1988.

- « La mort du Palais du commerce, un mal pour un bien », La Patrie, 19 mars 1967.

- « Le fondateur de Loto-Québec, Maurice Custeau, n’est plus », La Presse, 20 août 1990.

- Dave Bist, « Long live man and his soul », The Gazette, 1er février 1969.

- Avis nécrologique de Mervin Anthony Dickinson-Dash, The Gazette, 11 août 2018.

- « The US government is going hip », The Montreal Star, 29 mai 1968.

- Yves Leclerc, « La Place du Soul : on n’y vient pas pour danser », La Presse, 6 mars 1969.

- Bill Mann, « Butterfield opens Show Mart to rock », The Gazette, 11 décembre 1972.

- Will Straw, « The Palace, the Terminal and the Park », article académique sur le Palais du commerce (texte en ligne).

- Yves Taschereau, « New York Dolls, de minables catins », Le Devoir, 30 septembre 1974.

- Jacques Chrétien, « Les New York Dolls : quelle horrible chose », Le Petit Journal, 6 octobre 1974.

- Félix B. Desfossés, « La scène travestie qui est à l’origine du punk à Montréal », Vice, 17 octobre 2023.

- « Quoi de neuf ? », La Presse, 24 avril 1975.

- Yves Taschereau, « Les enfants de la contre-culture s’ennuient toujours le dimanche », Le Devoir, 29 avril 1975.

- Jean Beaunoyer, « Vous dansiez ? Eh bien roulez maintenant », La Presse, 15 juillet 1978.

- Denis Lavoie, « Simple Minds, le premier show rock au Paladium », La Presse, 11 mai 1983.

- Laurier Cloutier, « Le Palais du commerce fera peau neuve », La Presse, 4 novembre 1988.

- Laurent Cloutier & Martin Vallières, « La Bibliothèque au Palais du commerce », La Presse, 22 juillet 1997.

- Éric Trottier, « Un simple passant s’est fait tabasser par trois policiers dans le parking du Palais du commerce », La Presse, 5 mai 1993.

- Éric Trottier, « Les organisateurs du rave n’avaient pas besoin de permis », La Presse, 12 mai 1993.

- « Skatepark searching for new digs », The Gazette, 11 juin 1998.

- « Où, quand, combien ? », La Presse, 25 octobre 1996.

- « Tazmahal closes with a bash », The Gazette, 17 mars 2001.

- Gabriel Mallo & Susan Ross, « Le dernier souffle du Palais du commerce ? », La Presse, 4 mars 2000.

- Nathalie Petrowski, « Tant qu’il y aura le Taz », La Presse, 22 août 2000.

- « Le TAZ (Montréal) », notice encyclopédique et site officiel (historique du Taz depuis 1996).

- « SHOW MART – Palais du Commerce », Montréal Concert Poster Archive, fiche en ligne (historique du lieu, affiches et concerts).

- « Show Mart / Le Paladium », setlist.fm, fiche de salle (concerts rock au Paladium).