Place des Arts (Montréal)

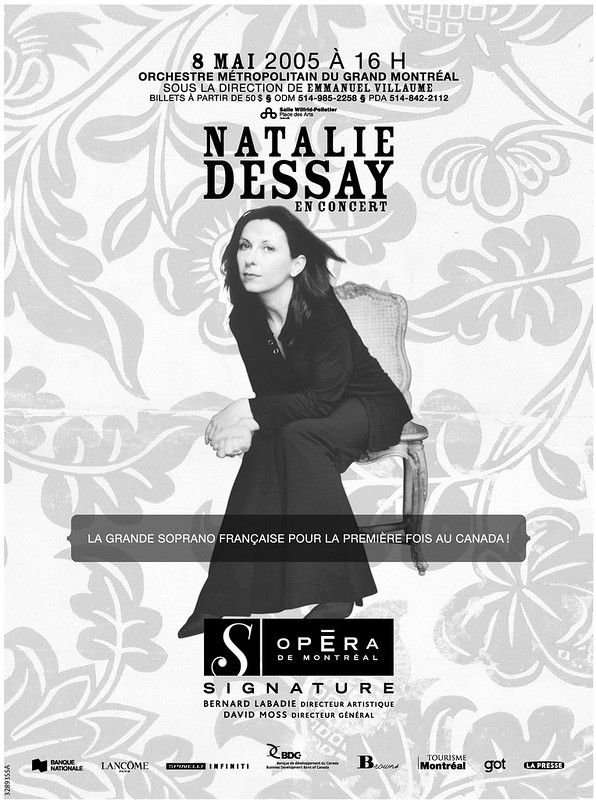

Premier grand projet du maire Jean Drapeau pour propulser Montréal vers l’avenir, la Place des Arts, inaugurée en 1963, est devenue le principal complexe d’arts de la scène du Québec : maison de l’Orchestre symphonique de Montréal, des Grands Ballets Canadiens, de l’Orchestre Métropolitain, de l’Opéra de Montréal et théâtre majeur de la chanson, du jazz, de l’humour et des grandes tournées internationales.

1. Origines & vision de Jean Drapeau

La Place des Arts est le premier projet de grande envergure du maire Jean Drapeau pour propulser Montréal vers le futur. Amateur d’opéra, il milite dès 1954, à peine sept mois après son arrivée au pouvoir, pour la création d’une grande salle de concert au centre-ville : un complexe de théâtres, de restaurants, de bars et une vaste esplanade où des milliers de personnes pourraient se rassembler. Une véritable « Place pour les Arts ». [2]

L’attachement de Drapeau à la musique remonte à son enfance. Dans les années 1930, l’Orchestre Symphonique de Montréal (alors Société des Concerts Symphoniques de Montréal) se produit à l’Auditorium Le Plateau, au parc Lafontaine. Le jeune Drapeau, élève à l’École supérieure Le Plateau, y fait ses premières expériences symphoniques : l’école fournit les bénévoles qui placent les spectateurs, ce qui lui permet d’assister à tous les concerts de la première année. « C’est mon baptême symphonique », dira-t-il plus tard. [4]

Ses parents adorent la musique : « Maman était une pianiste extraordinaire… elle aurait pu faire une carrière internationale », raconte-t-il. La Place des Arts s’inscrit donc autant dans une vision urbaine de modernisation que dans un parcours intime marqué par la musique. [4]

Après son élection à la mairie, Drapeau réunit des gens d’affaires ; le projet de salle de concert est adopté en 1956 après une rencontre décisive avec le premier ministre Maurice Duplessis. [4]

2. Construction & inauguration de la Grande Salle

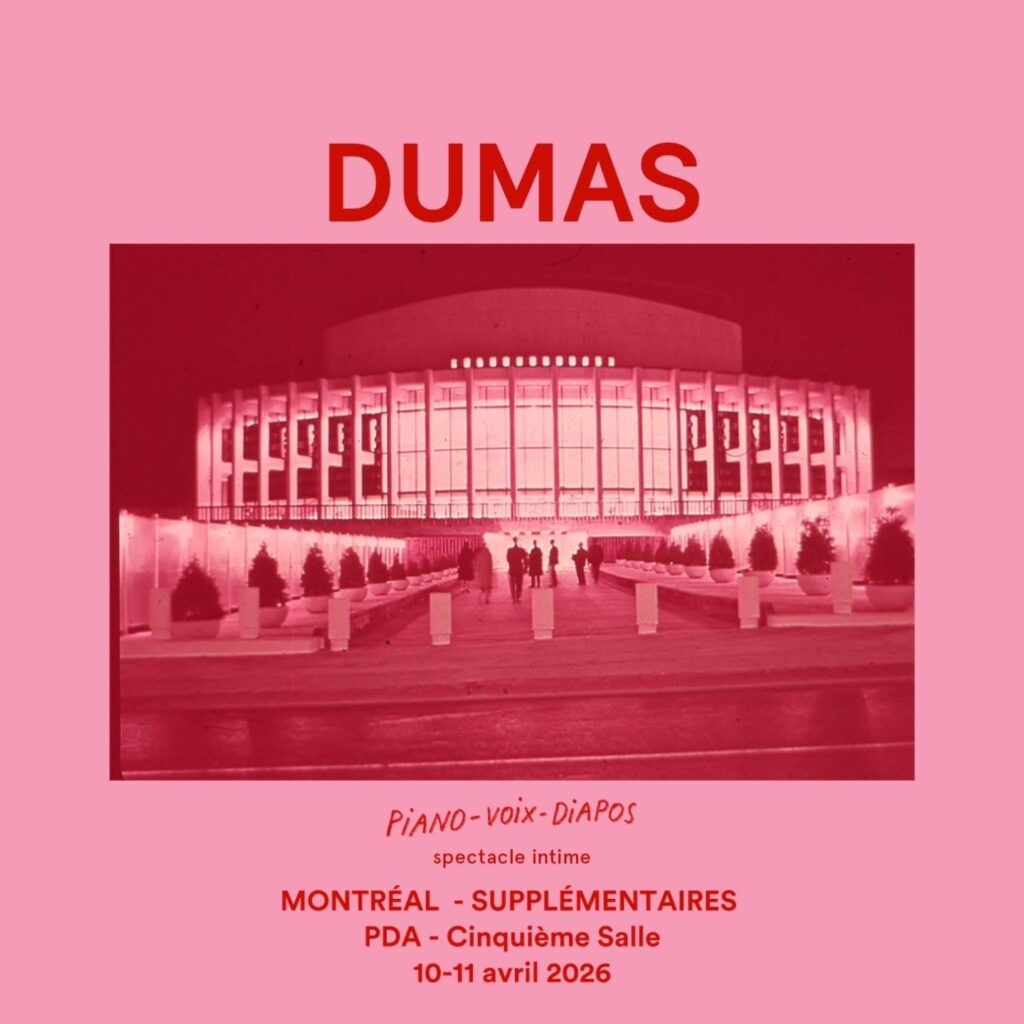

Le premier bâtiment à sortir de terre est une salle de concert en forme de fer à cheval, connue à l’origine sous le nom de « Grande Salle ». Conçue par le cabinet d’architectes montréalais Arcop, elle n’est pas révolutionnaire par ses matériaux, mais sa façade et son implantation marquent clairement une volonté de modernité. [2]

La Place des Arts est inaugurée le 21 septembre 1963 par l’Orchestre Symphonique de Montréal. Ce soir-là, alors que près de 3 000 spectateurs accèdent à l’entrée souterraine, la police montée retient à l’extérieur des manifestants qui dénoncent une institution jugée élitiste, trop coûteuse et peu représentative de la culture québécoise. Nous sommes en pleine Révolution tranquille et la Place des Arts est déjà interrogée sur son rapport à la francophonie québécoise. [2], [3]

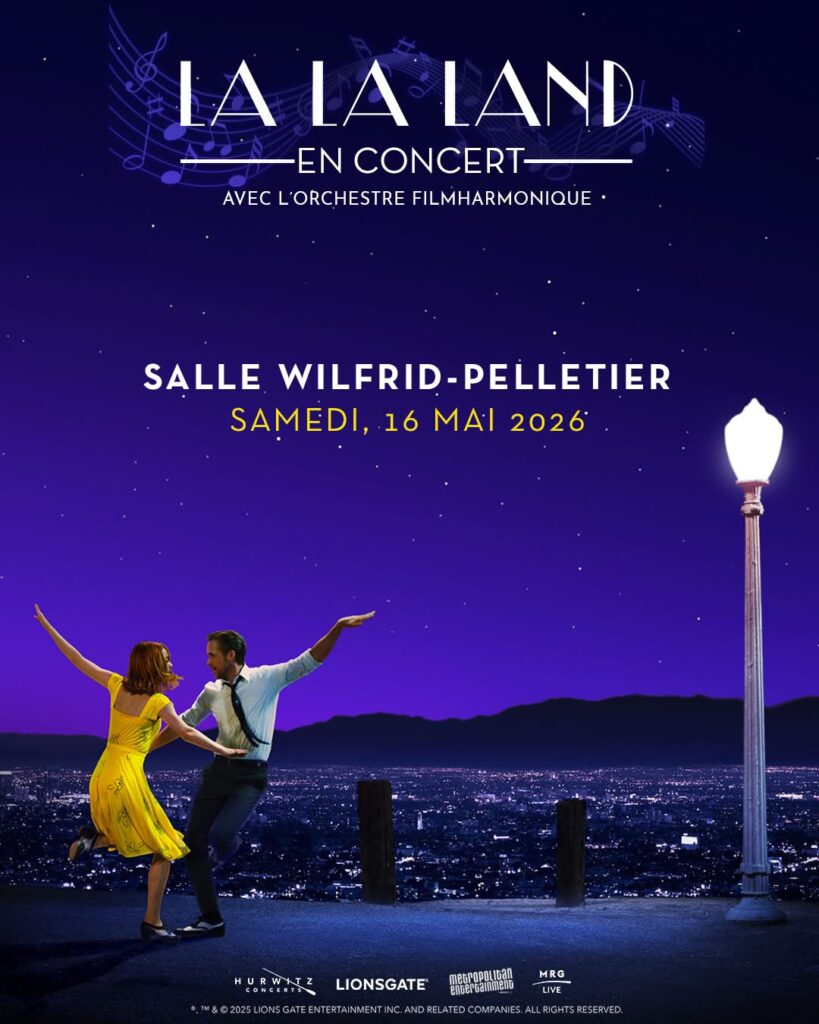

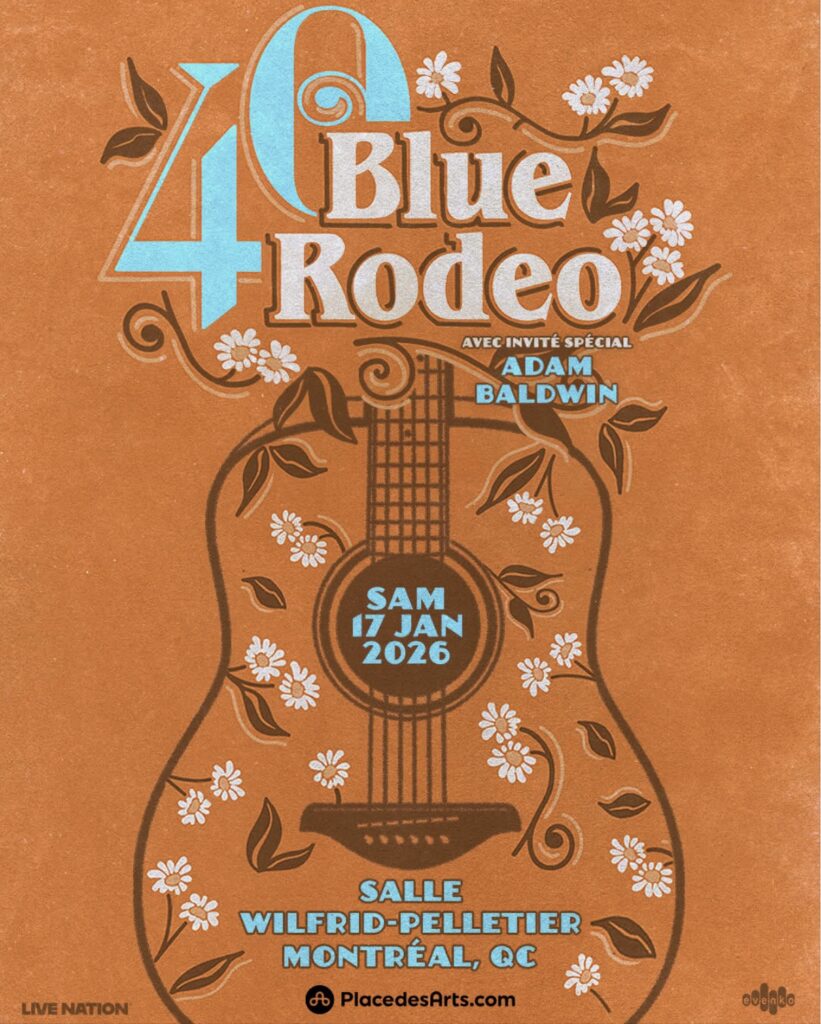

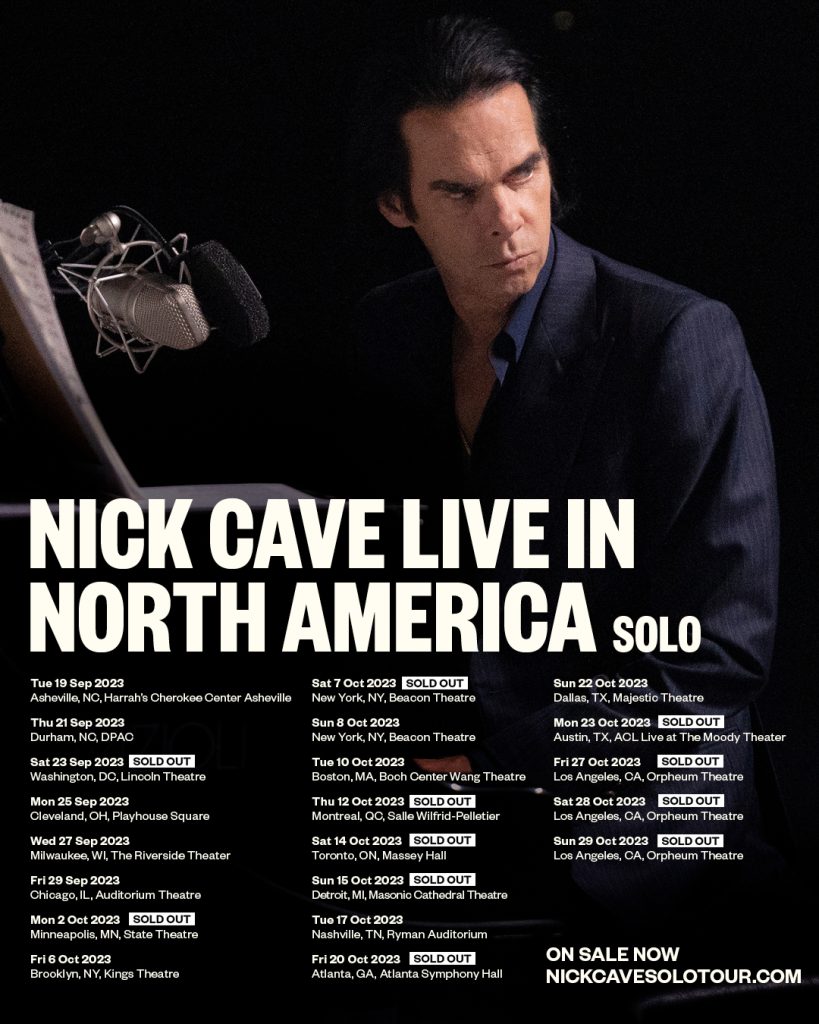

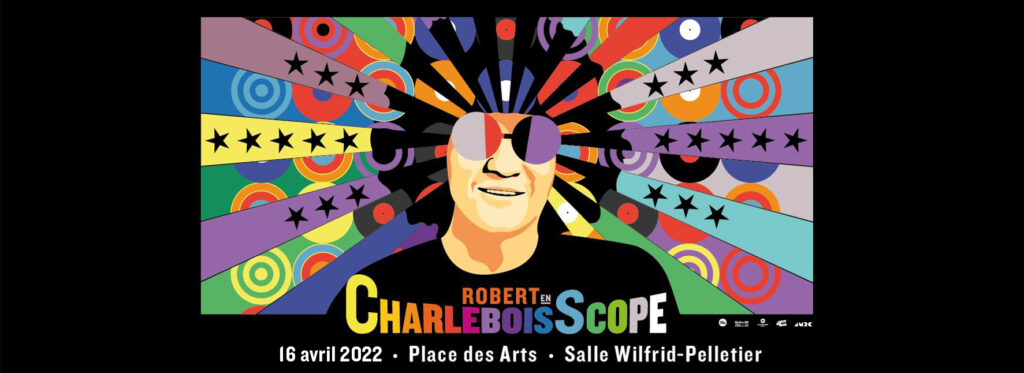

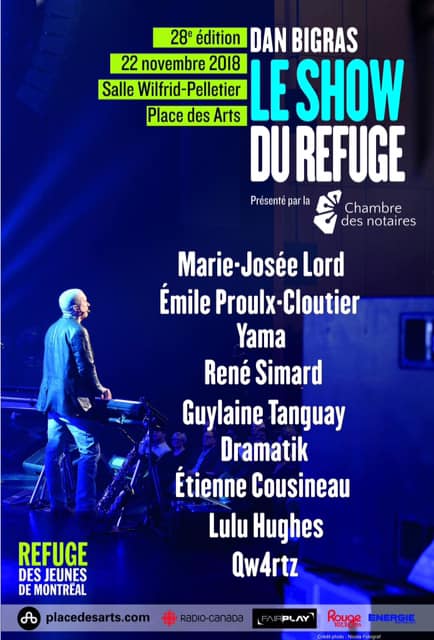

En 1966, la Grande Salle est rebaptisée Salle Wilfrid-Pelletier en l’honneur du chef d’orchestre, pianiste et pédagogue montréalais du même nom. Construite d’abord pour servir de foyer à l’OSM, elle représente pour le directeur administratif Pierre Béique « la réalisation d’un rêve de trente ans, qui va nous faire passer de l’adolescence à la maturité ». [1], [3]

Dès la première année, la Grande Salle est un succès : plus de 200 représentations y sont présentées, et la vie culturelle montréalaise « explose », selon le chef Zubin Mehta. [2]

3. Expo 67 & expansion du complexe

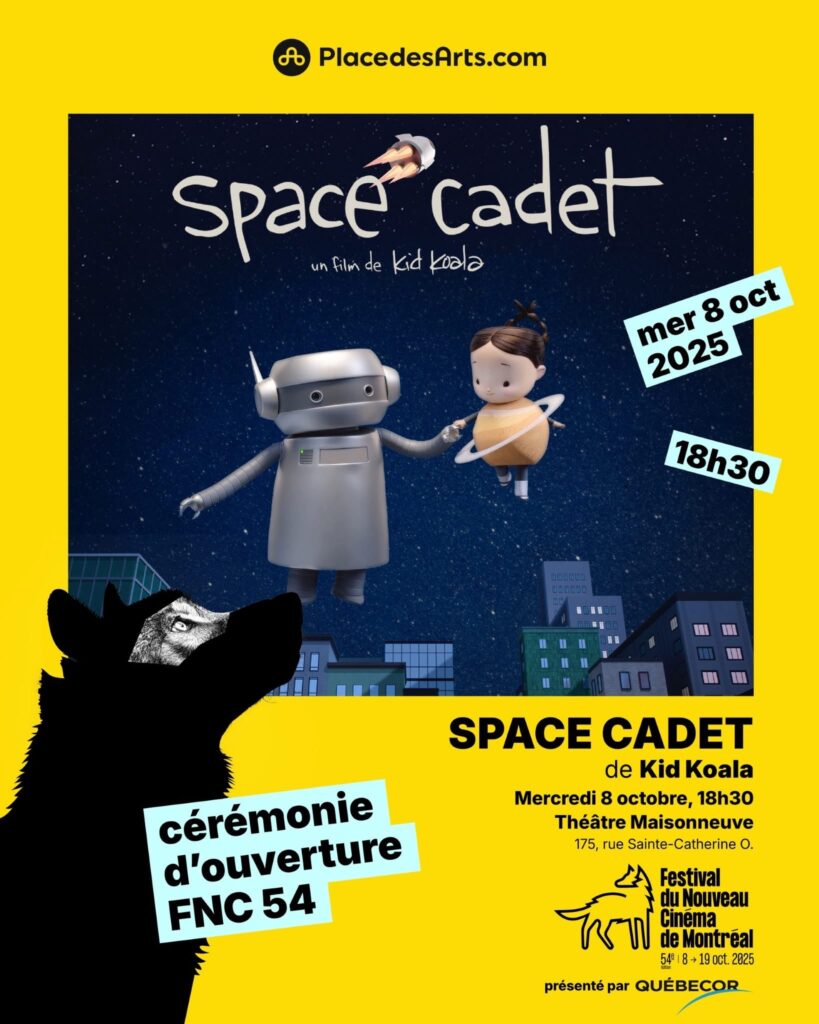

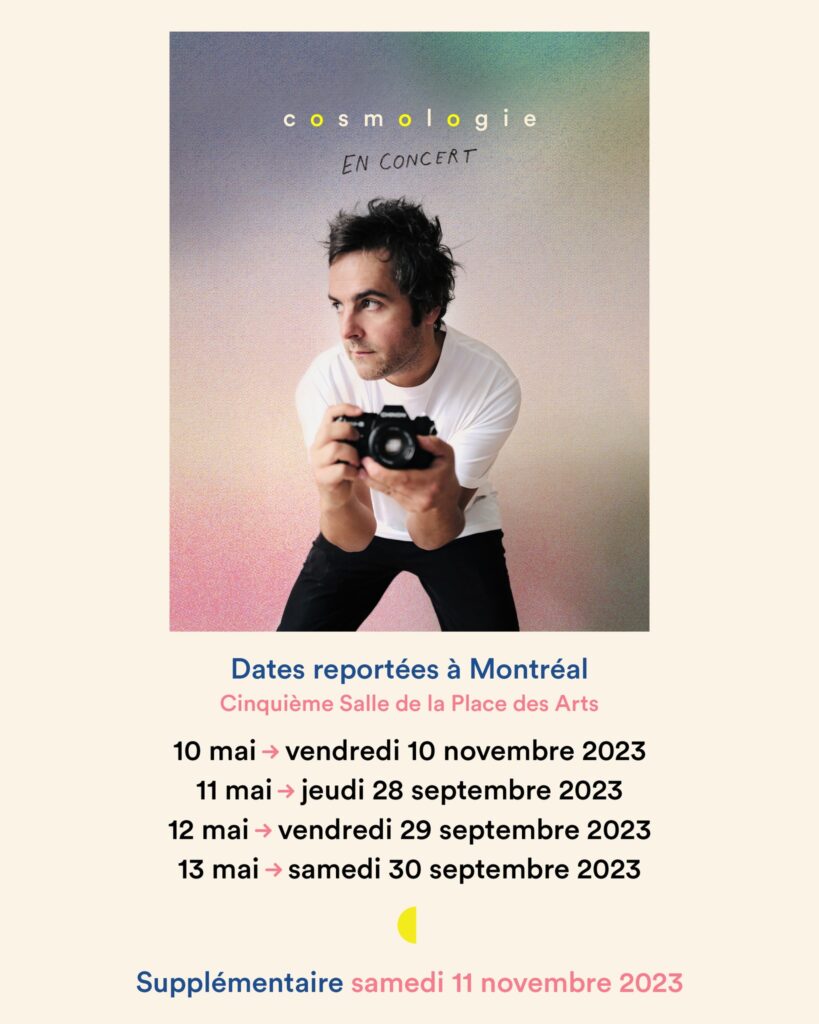

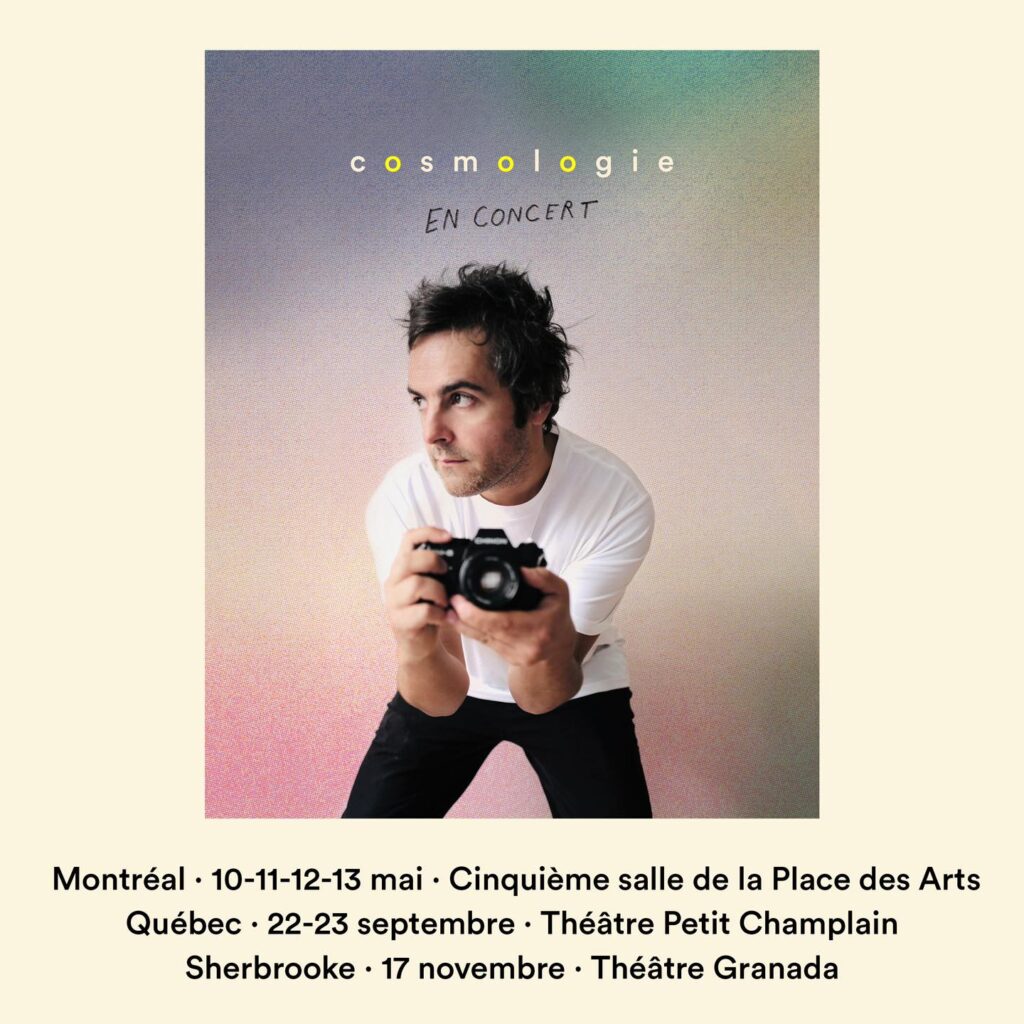

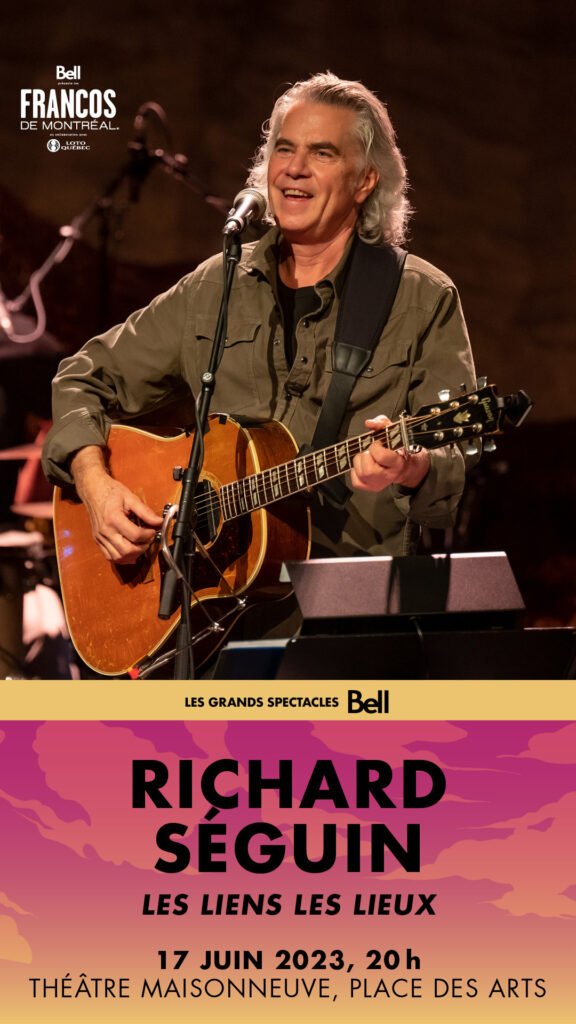

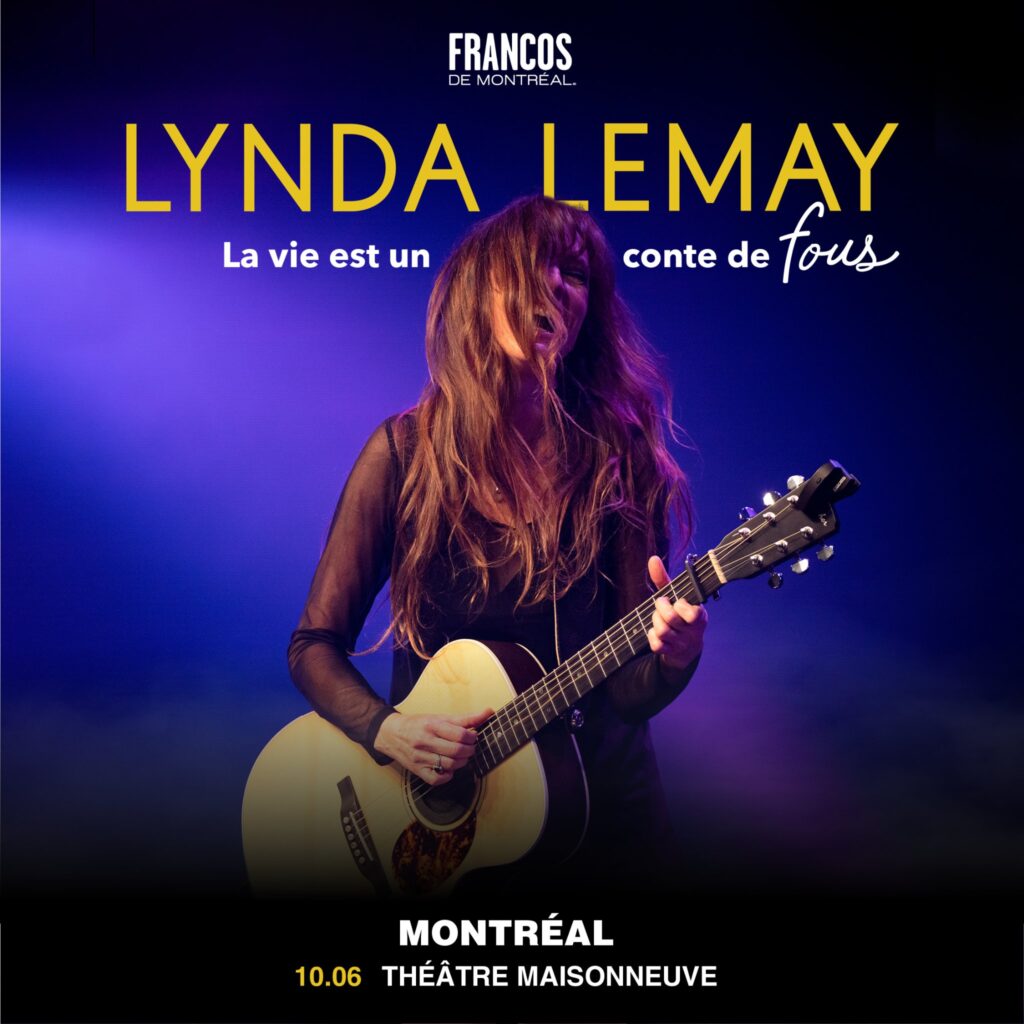

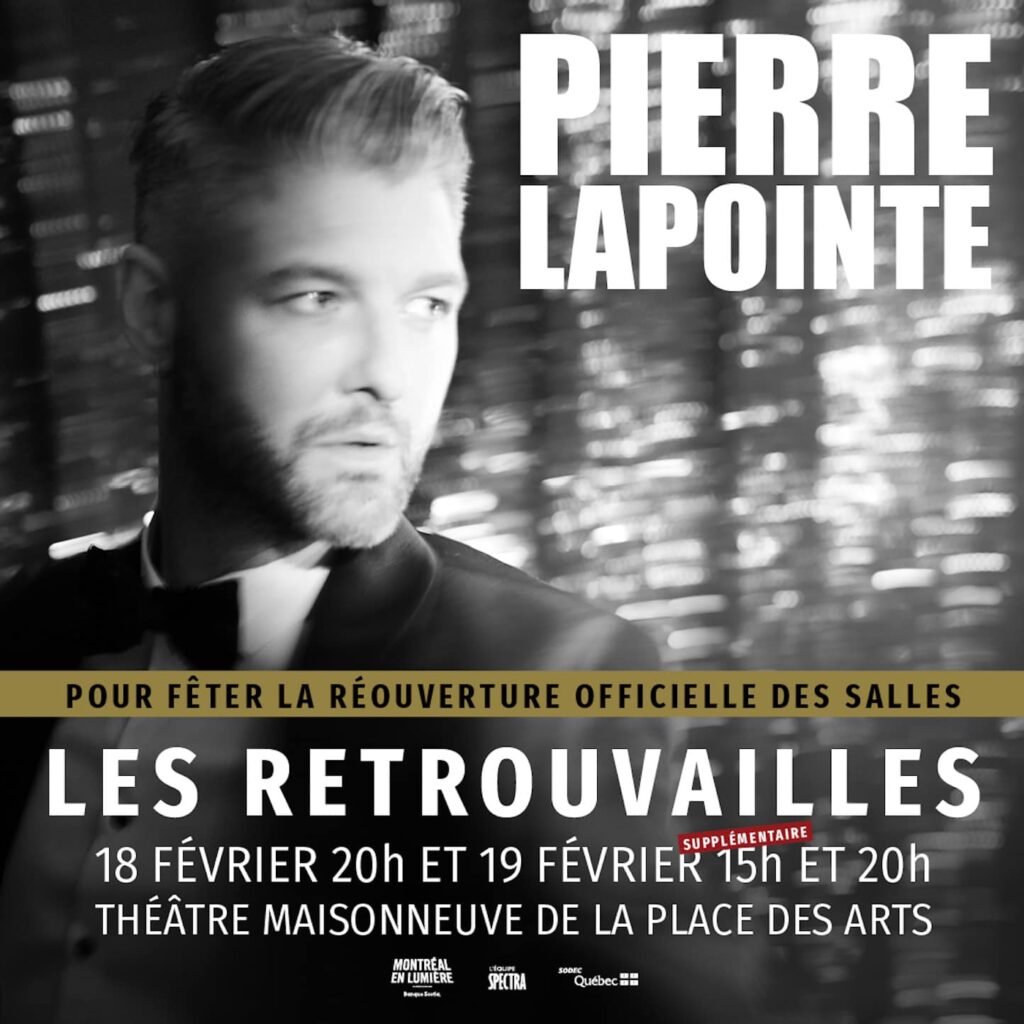

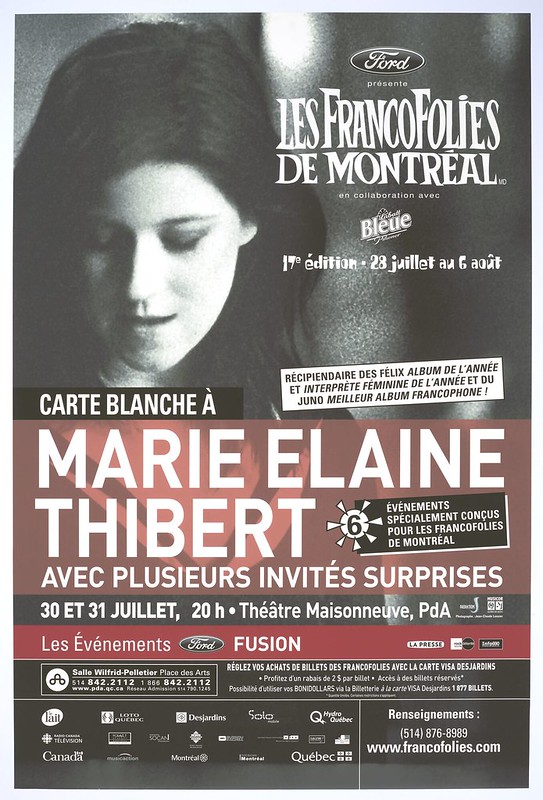

Le besoin de multiples scènes pour le Festival mondial des spectacles d’Expo 67 accélère la construction d’un deuxième bâtiment à la Place des Arts : on y trouve le Théâtre Maisonneuve (≈ 1 400 places), le Théâtre Port-Royal (755 places) et le Théâtre du Café de la Place, rebaptisé plus tard Studio-Théâtre. [2], [5]

Certains projets ne verront jamais le jour, comme l’aménagement d’une patinoire de 120 × 60 pi au-dessus de la billetterie. [5]

Drapeau rappelle que la Place des Arts fut déterminante pour l’obtention du Festival mondial d’Expo 67 : « Comment aurions-nous pu obtenir le Festival mondial s’il n’y avait pas eu de salle de concert ? » Le complexe agit aussi comme moteur de développement : il stimule la construction du Complexe Desjardins et entraîne de nombreuses rénovations dans le secteur. [4]

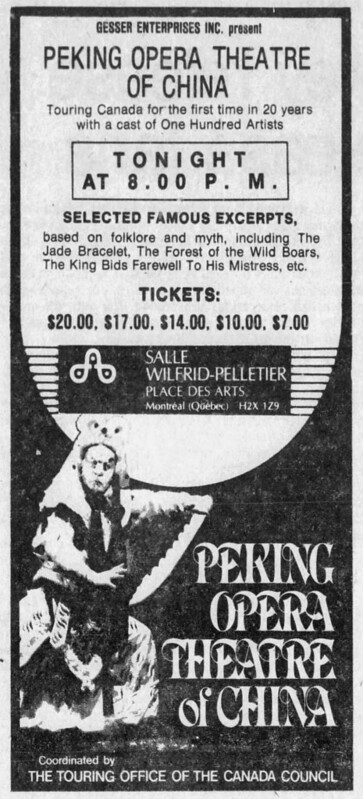

Pendant Expo 67, la Place des Arts accueille une foule de visiteurs de marque : le général Charles de Gaulle, la reine Elizabeth II et le prince Philip, l’empereur Haïlé Sélassié, le shah d’Iran et d’autres dignitaires. [5]

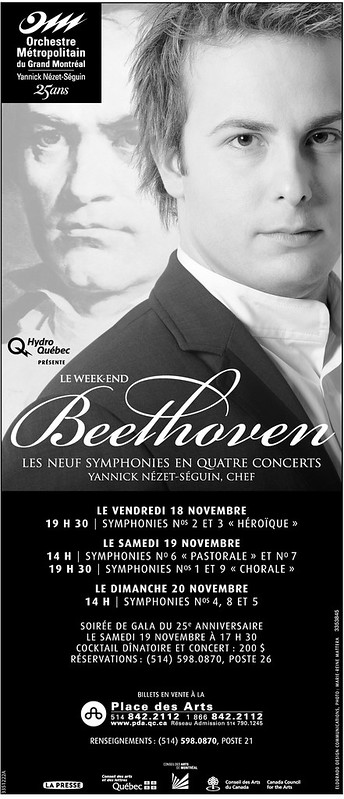

Le directeur général Gérard Lamarche, en poste dès 1964, considère le Festival mondial d’Expo 67 comme le sommet de sa carrière : en six mois, on y présente 24 opéras, 58 concerts dont Faust, Otello et la Neuvième symphonie de Beethoven, interprétés par les plus grands orchestres, troupes d’opéra et solistes du monde. [6]

Le paysage du complexe se transforme à nouveau en 1992, lorsque le Musée d’art contemporain de Montréal déménage sur l’esplanade, en face du Théâtre Maisonneuve. Le panneau lumineux de Geneviève Cadieux, représentant les lèvres de sa mère, devient une véritable icône visuelle de Montréal. [2]

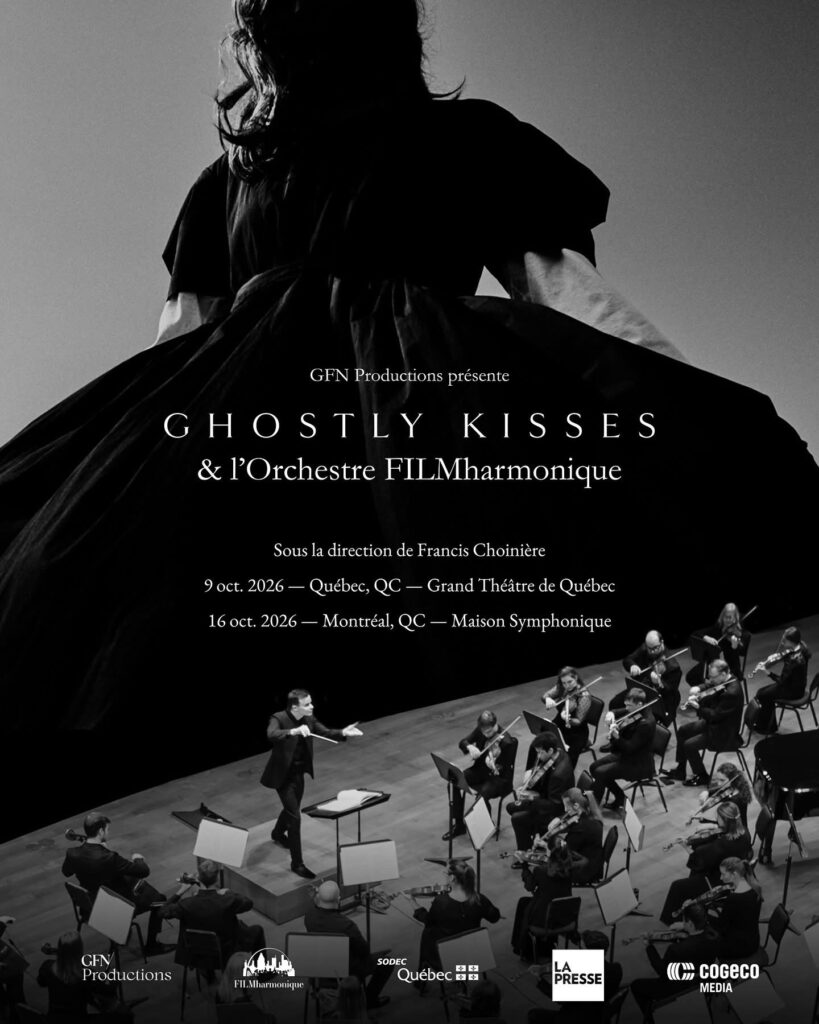

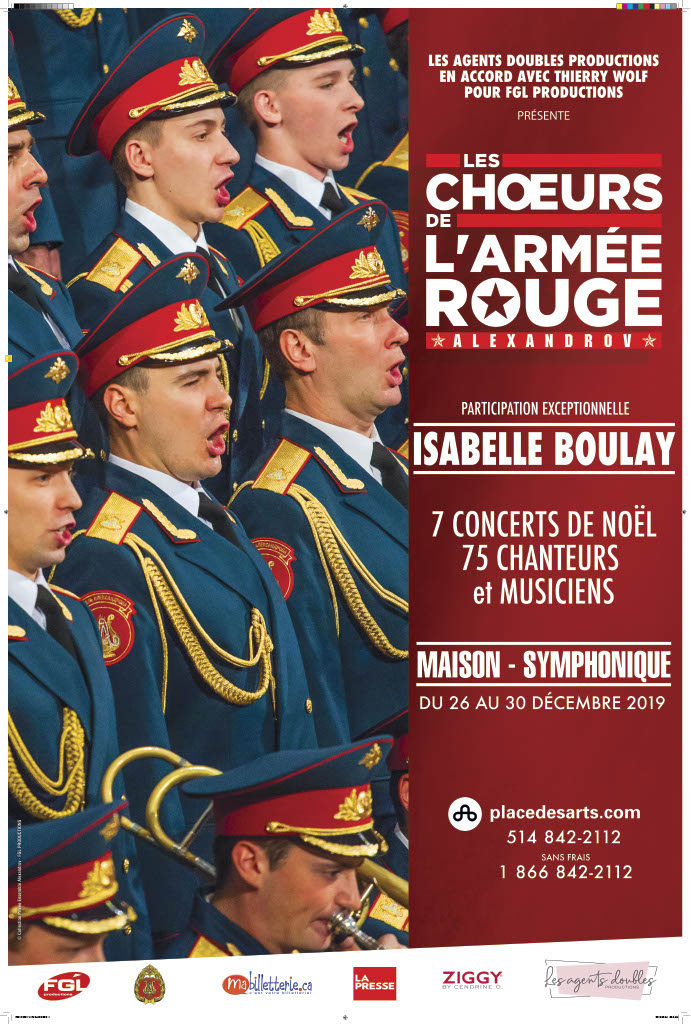

En 2011, la Maison symphonique de Montréal, nouvelle salle de concert acclamée pour son acoustique, vient compléter l’ensemble et fait le bonheur des musiciens et des mélomanes. [2]

4. OSM, chefs d’orchestre & évolution de la fréquentation

La Place des Arts est intrinsèquement liée à l’Orchestre Symphonique de Montréal, dont elle devient le foyer naturel. Le chef Zubin Mehta, directeur musical de 1961 à 1967, contribue à rehausser le profil de l’OSM et de la Grande Salle dès les premières années. [2]

C’est toutefois l’arrivée du chef suisse Charles Dutoit en 1977 qui propulse l’OSM sur la scène internationale. Il apporte « flair » et charme, et la fréquentation atteint des sommets entre les années 1980 et 1990, se souvient le flûtiste solo Timothy Hutchins. [2]

La situation se détériore au début des années 2000 : Dutoit démissionne en 2002, deux jours après que la Guilde des musiciens eut dénoncé un climat de travail insupportable. Une grève de cinq mois en 2005 incite certains musiciens à aller jouer ailleurs et la fréquentation recule. [2], [10]

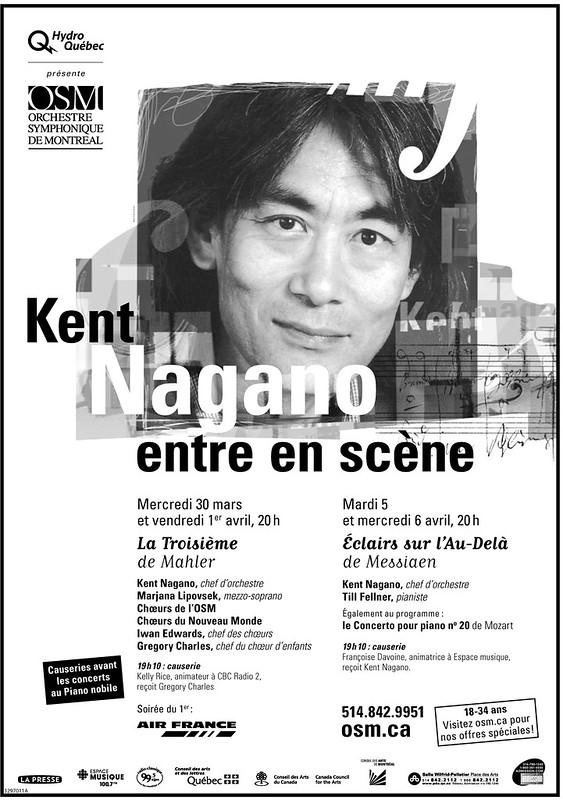

Le vent tourne à nouveau avec la nomination de Kent Nagano comme directeur musical en 2006. Il apporte une nouvelle personnalité, respectueuse et exigeante, qui attire un public large, jeune et moins jeune. « Dutoit était fougueux. Nagano était aussi exigeant, mais respectueux », rappelle Hutchins. [2]

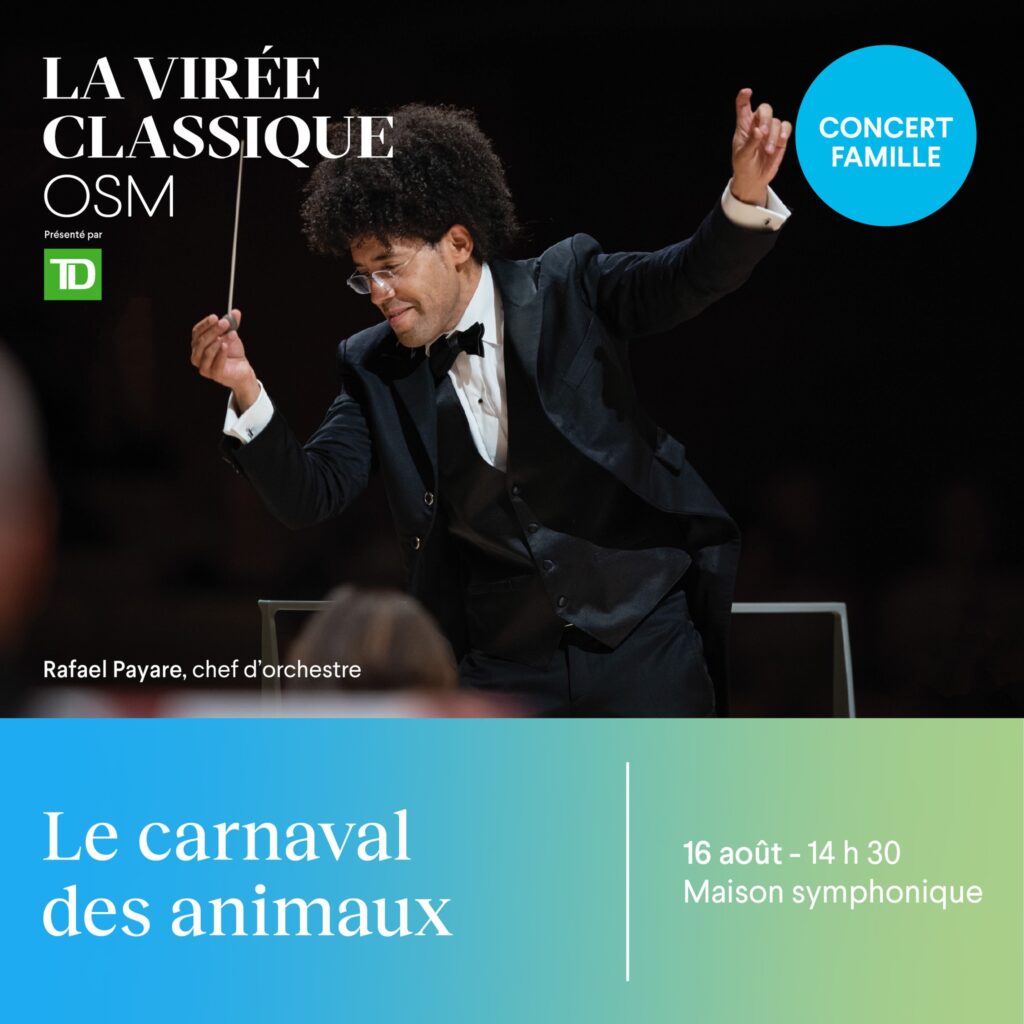

Après le mandat de Kent Nagano, l’Orchestre symphonique de Montréal confie la direction musicale au chef vénézuélien Rafael Payare, figure montante issue du système vénézuélien d’orchestres. Sa nomination marque une nouvelle phase de rayonnement international pour l’OSM, avec une présence accrue dans le répertoire contemporain et une volonté affirmée de rejoindre de nouveaux publics.

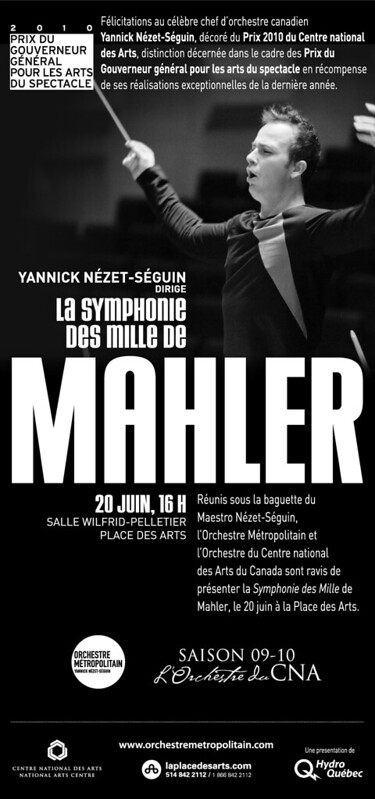

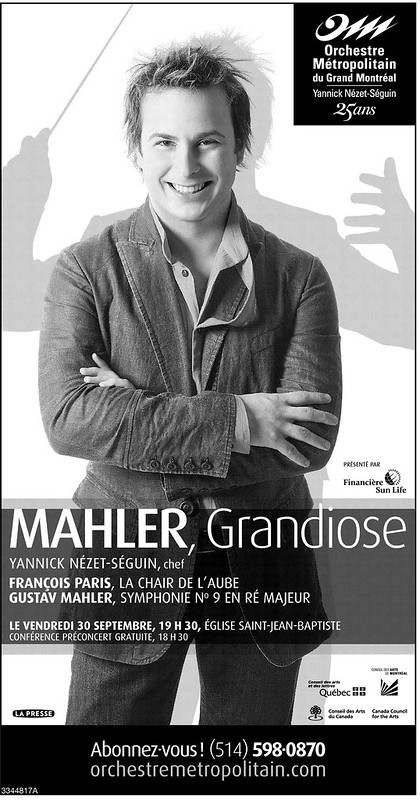

L’Orchestre Métropolitain devient pour sa part orchestre résidant de la Place des Arts en 1987, ajoutant une autre grande formation symphonique au cœur du complexe. [9]

5. Compagnies résidentes & grands moments scéniques

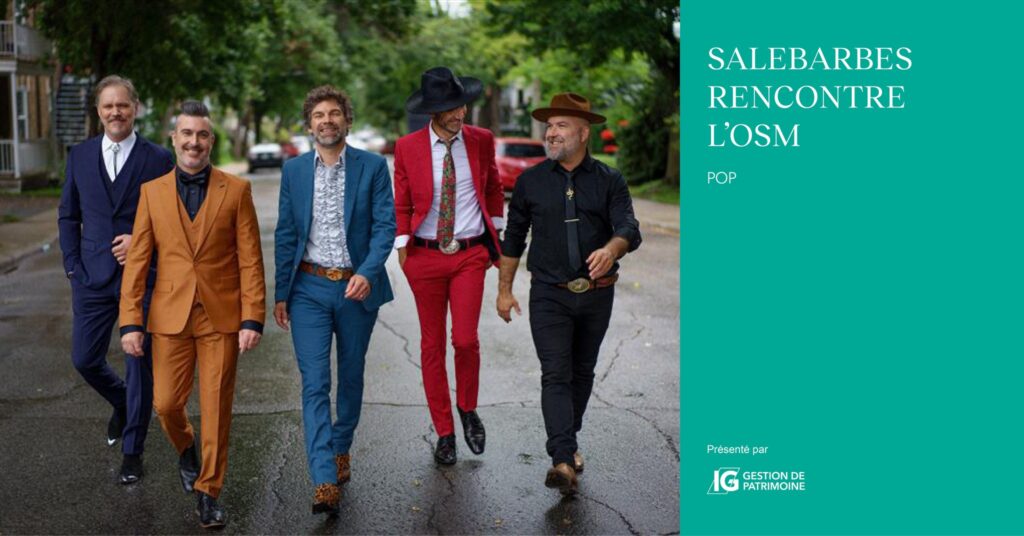

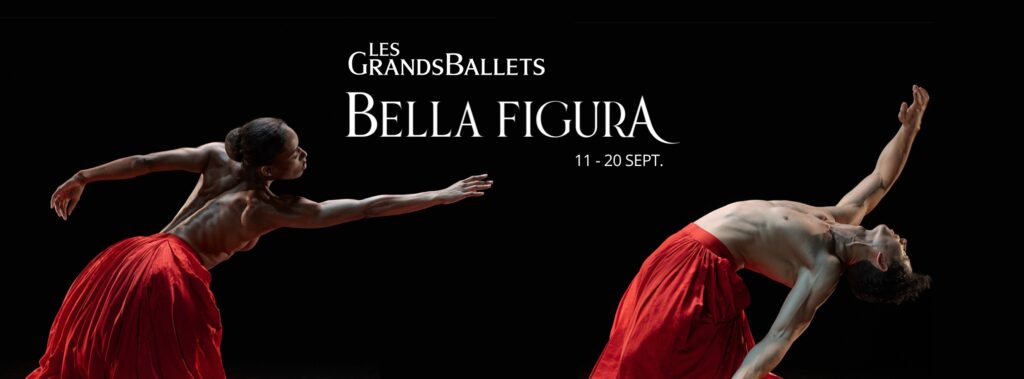

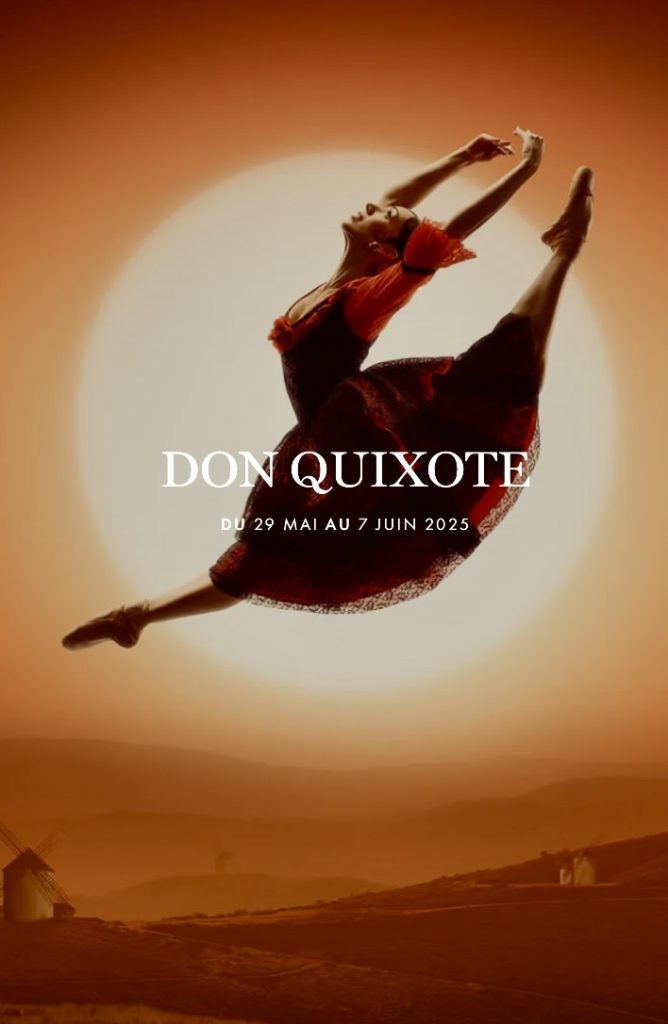

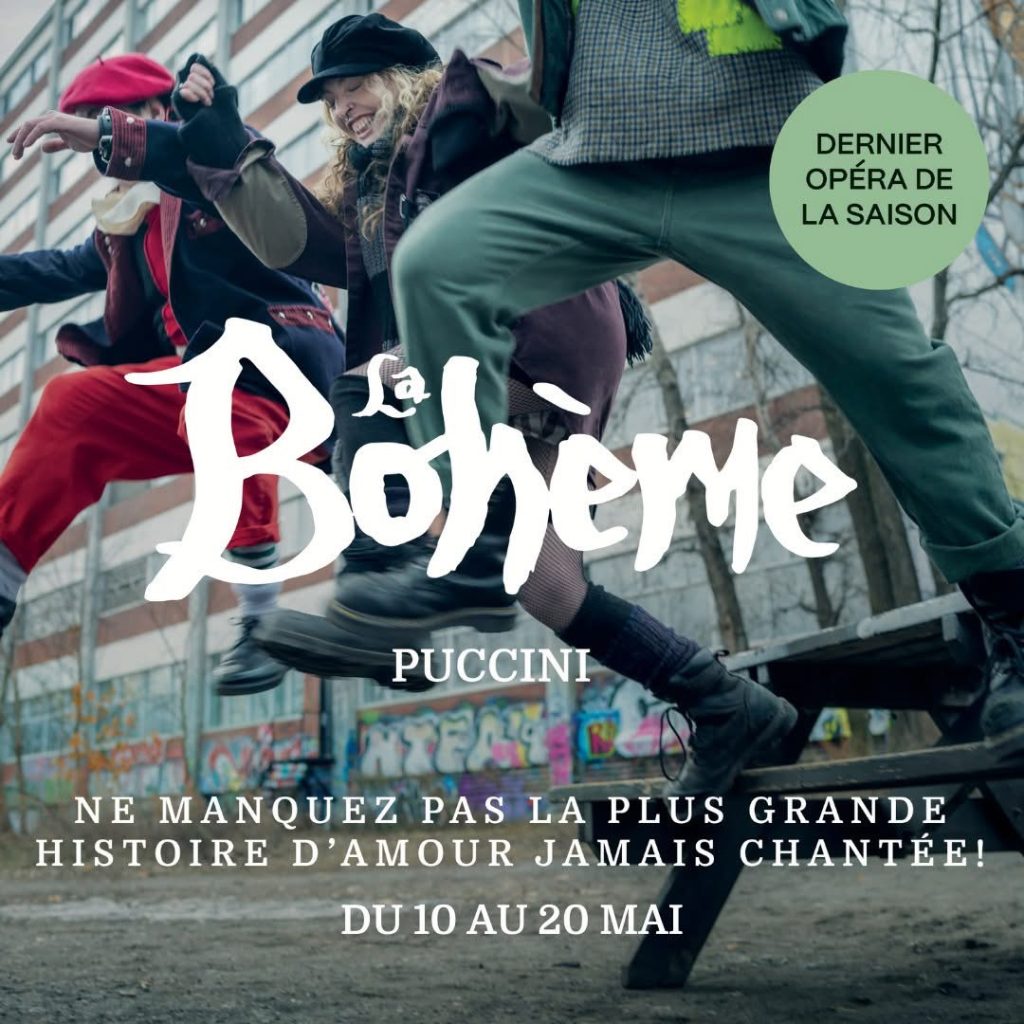

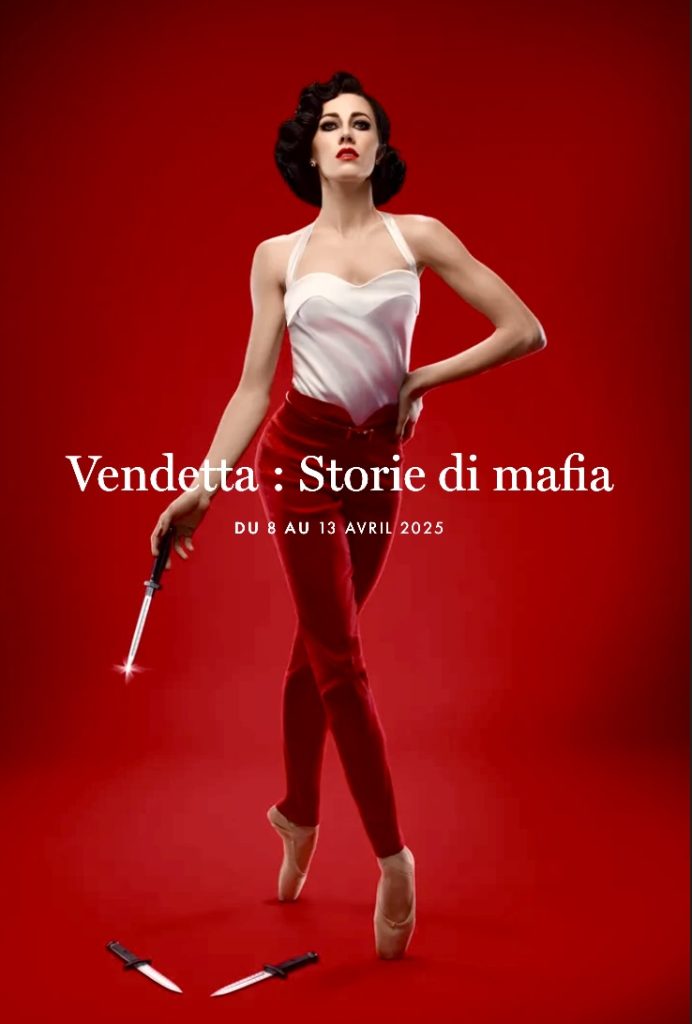

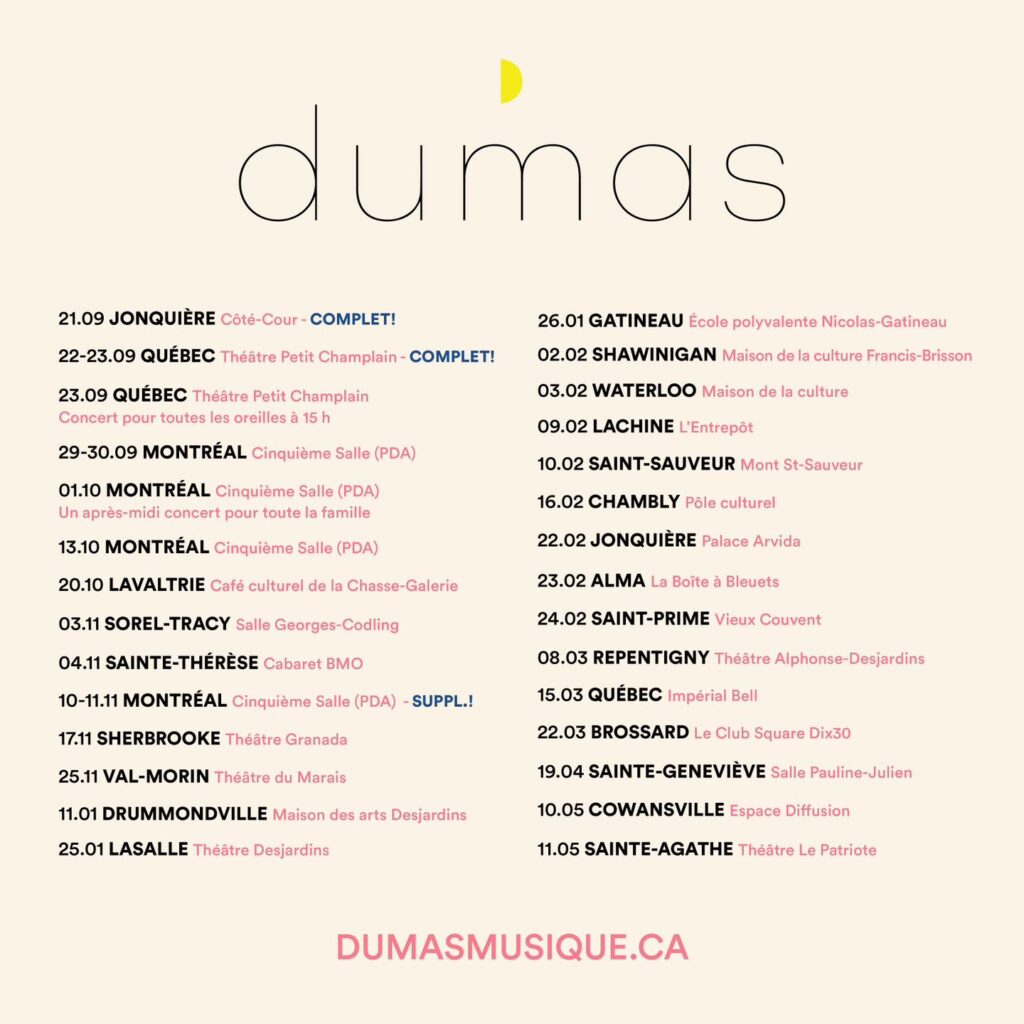

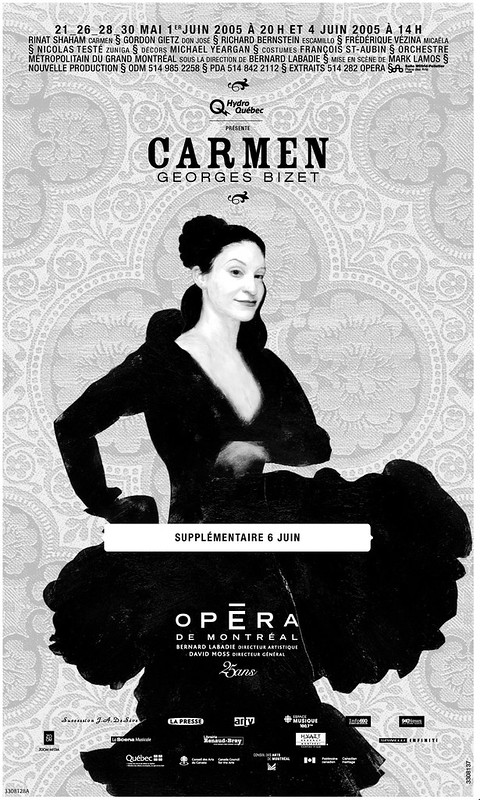

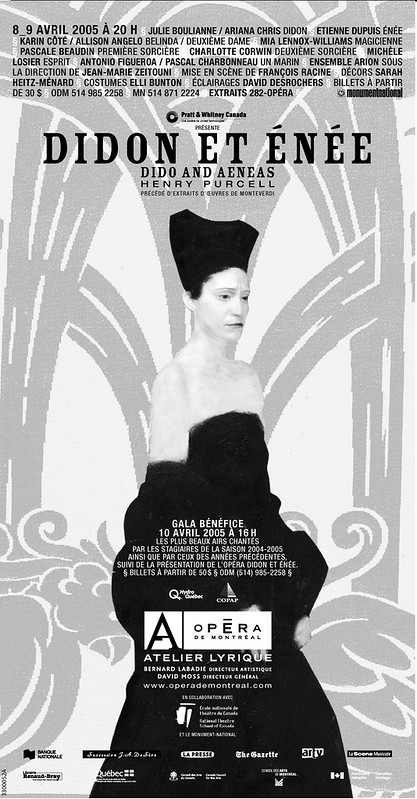

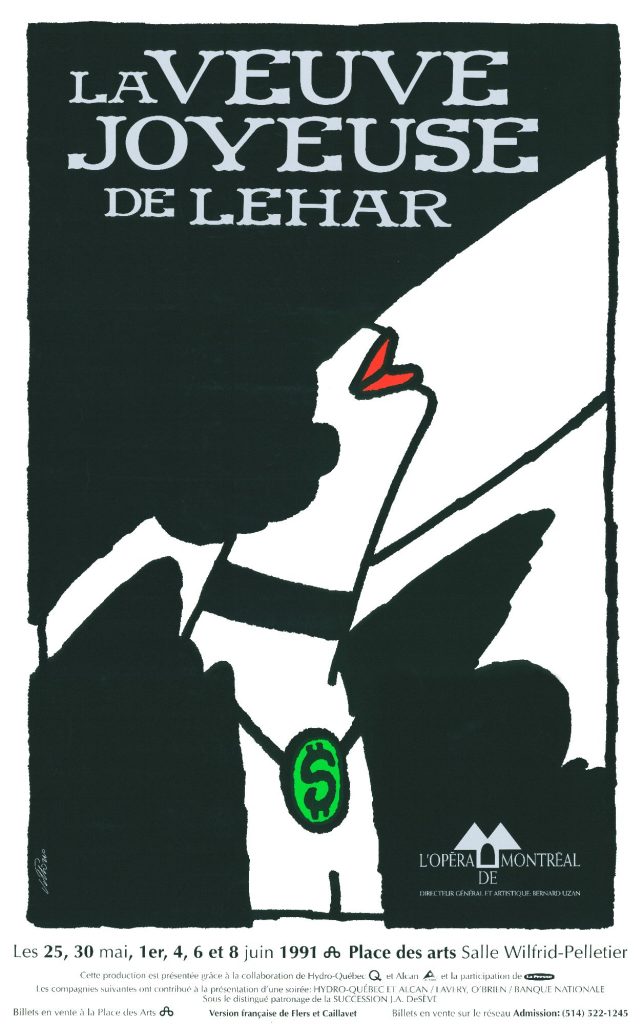

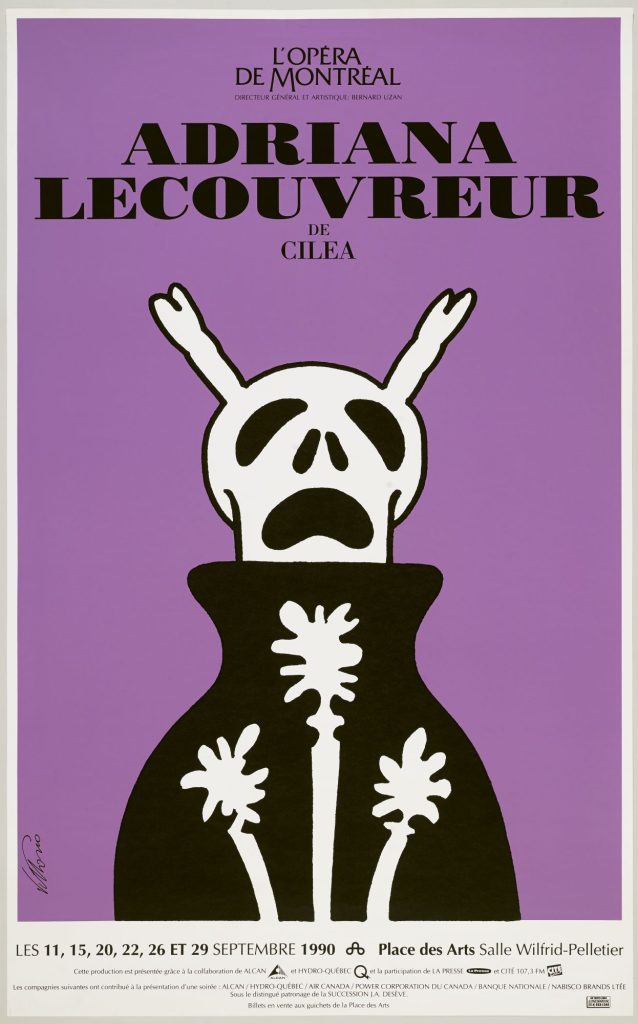

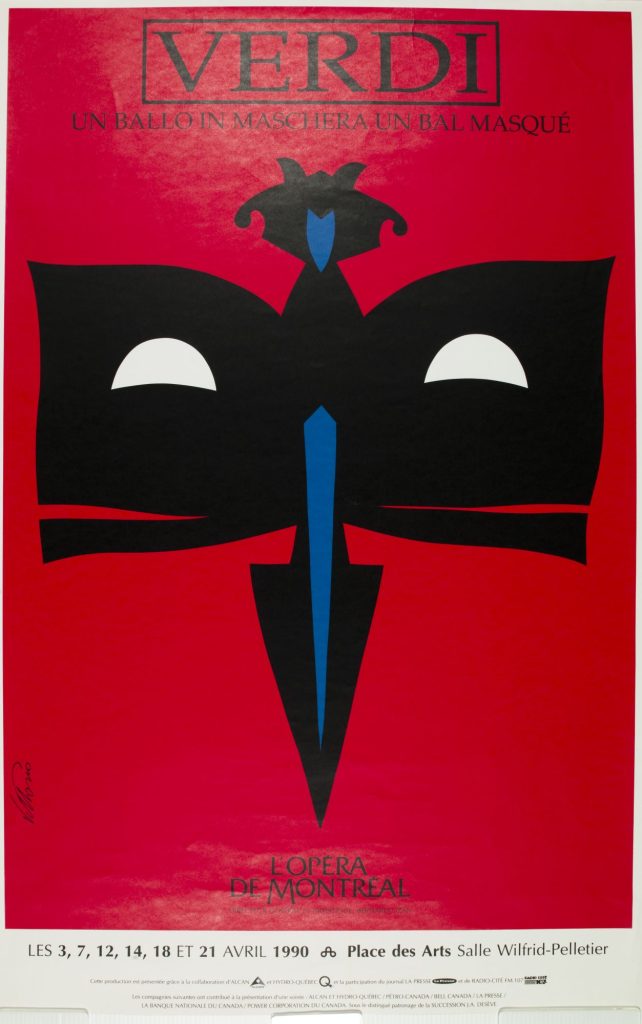

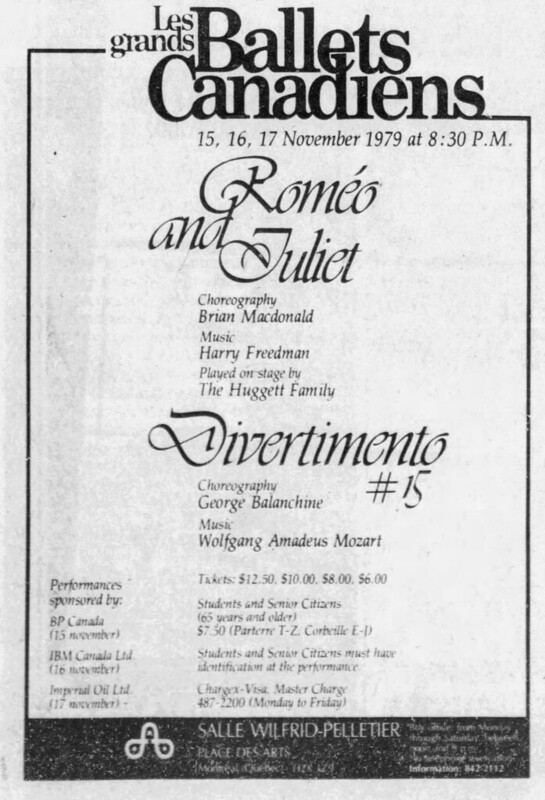

La Place des Arts accueille plusieurs compagnies résidentes majeures : Grands Ballets Canadiens, Opéra de Montréal, Orchestre Métropolitain, Théâtre Jean-Duceppe, en plus de l’OSM. [2], [9]

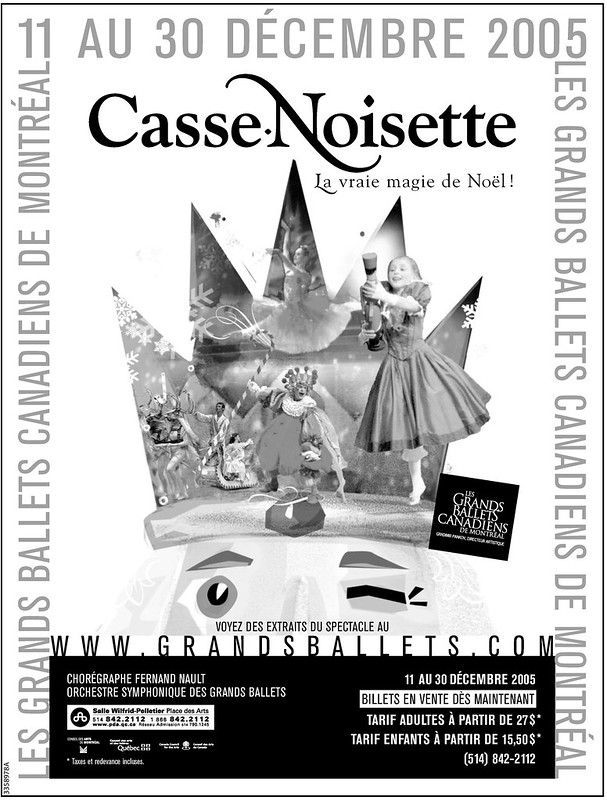

Les Grands Ballets s’emploient à faire tomber l’étiquette élitiste : dès les années 1960, ils introduisent des œuvres modernes et accessibles. Depuis 1964, leur production du Casse-Noisette est devenue un rituel annuel du temps des Fêtes, avec des générations entières de petites Clara. [11]

En 1970, leur spectacle Tommy, basé sur l’album du groupe britannique The Who, connaît un succès tel, notamment en tournée aux États-Unis, qu’il efface les dettes de la compagnie. [2]

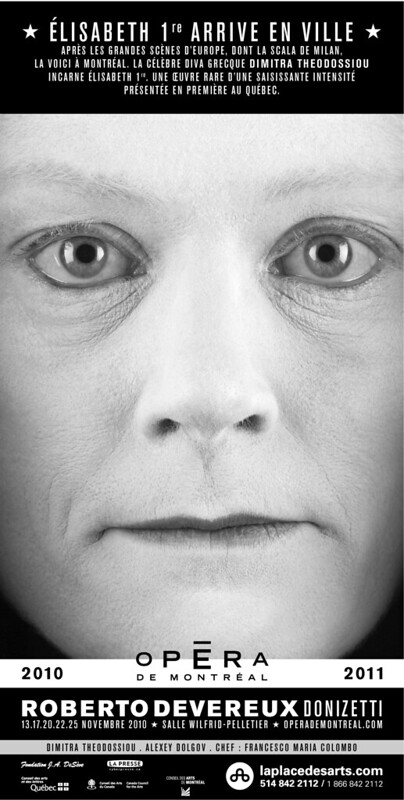

Côté opéra, plusieurs productions sont restées dans les mémoires : Eugène Onéguine de Tchaïkovski avec Sergei Leiferkus (1992), Roméo et Juliette de Gounod (1965), ou encore Le Chevalier à la rose de Strauss (1978), rareté germanophone à Montréal à l’époque. [9]

En 1973, l’acteur Jean Duceppe fonde une compagnie dramatique au Théâtre Port-Royal, rebaptisé Théâtre Jean-Duceppe en 1991. Il prouve que la culture québécoise peut pleinement s’épanouir à la Place des Arts, en mettant en scène des pièces québécoises avec un accent québécois, malgré ceux qui, à l’époque, surnommaient le complexe « La Place des Autres ». [2]

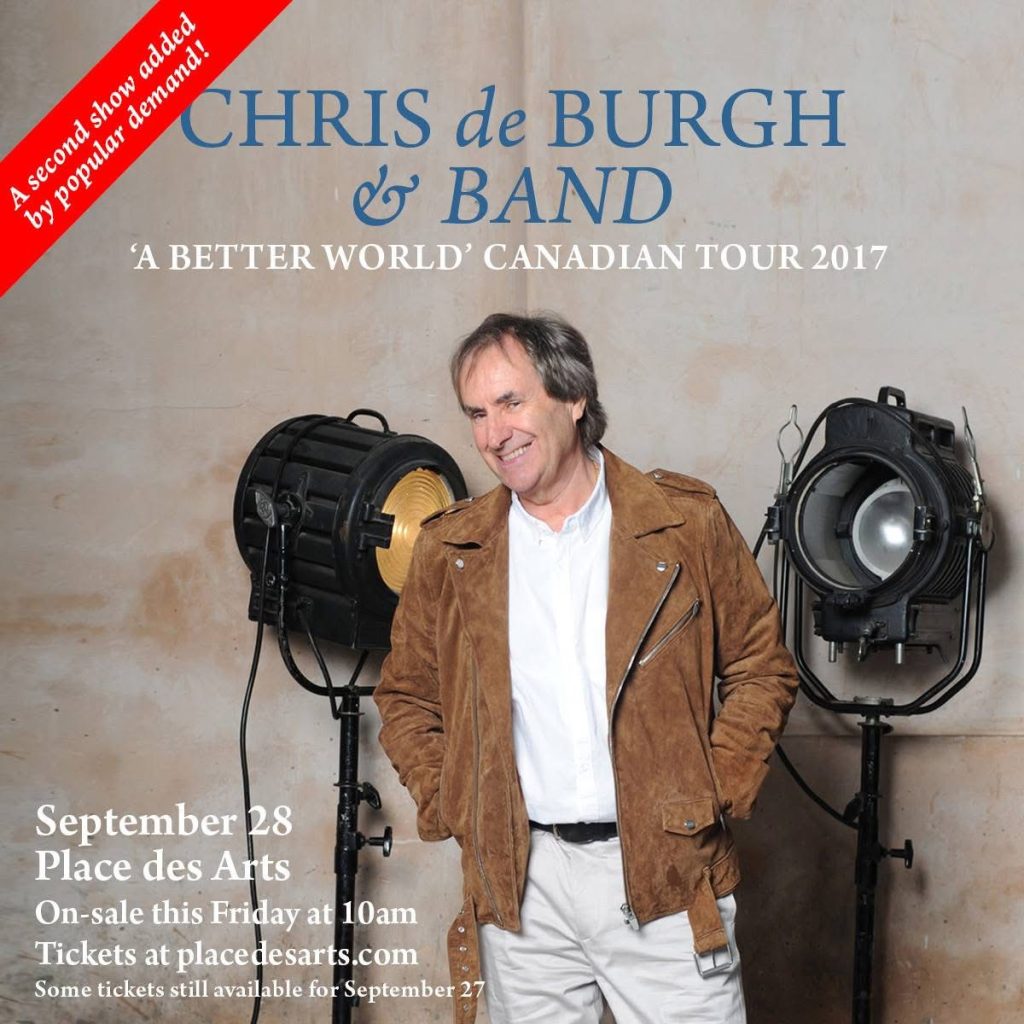

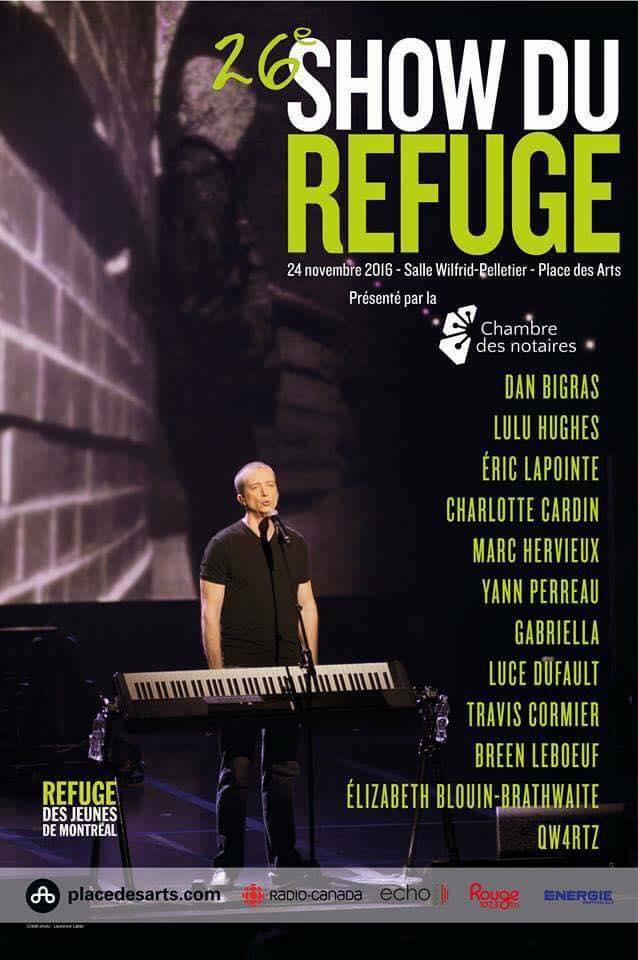

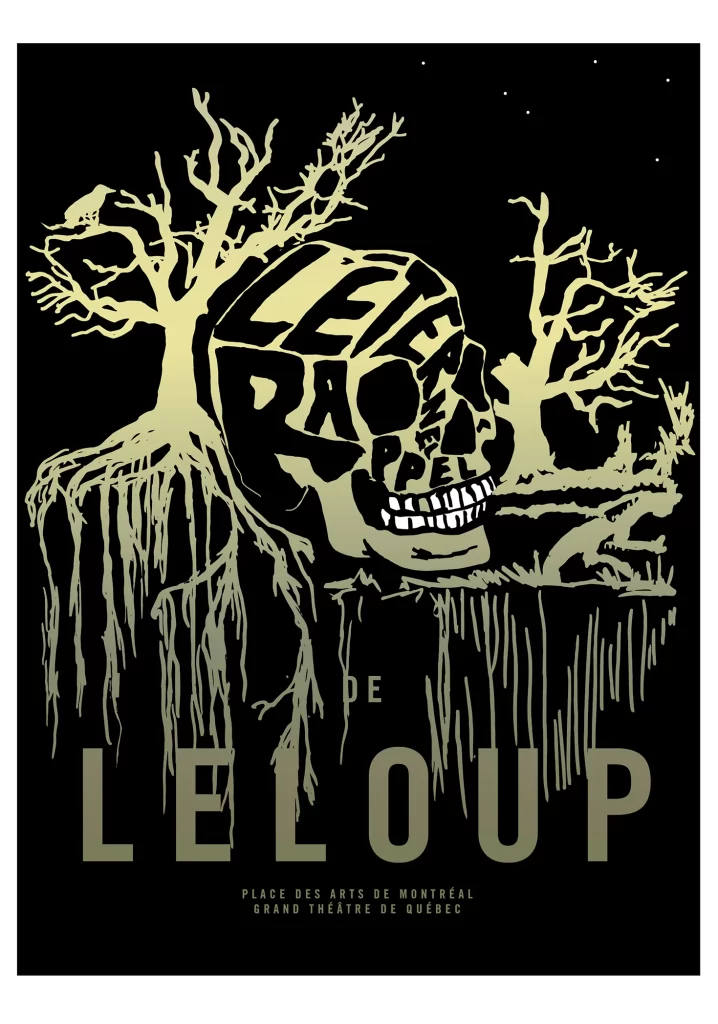

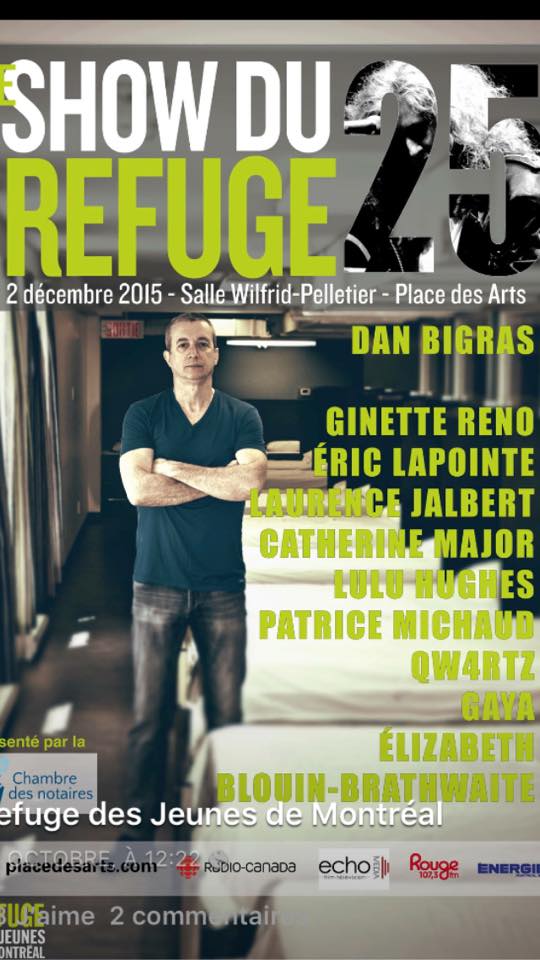

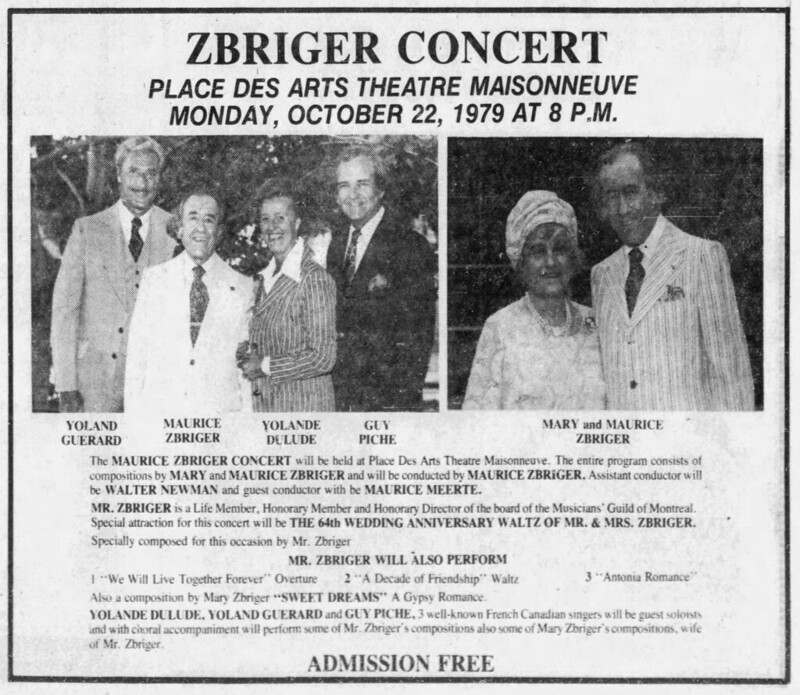

6. Chanson, variété, humour & invités internationaux

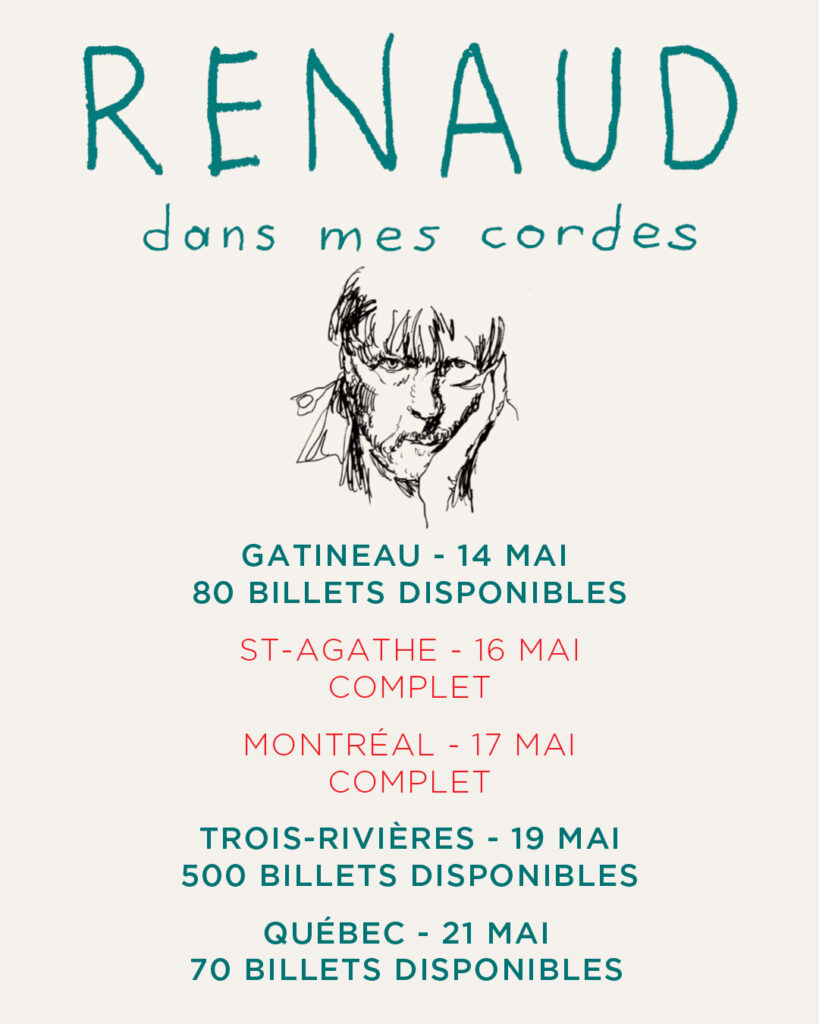

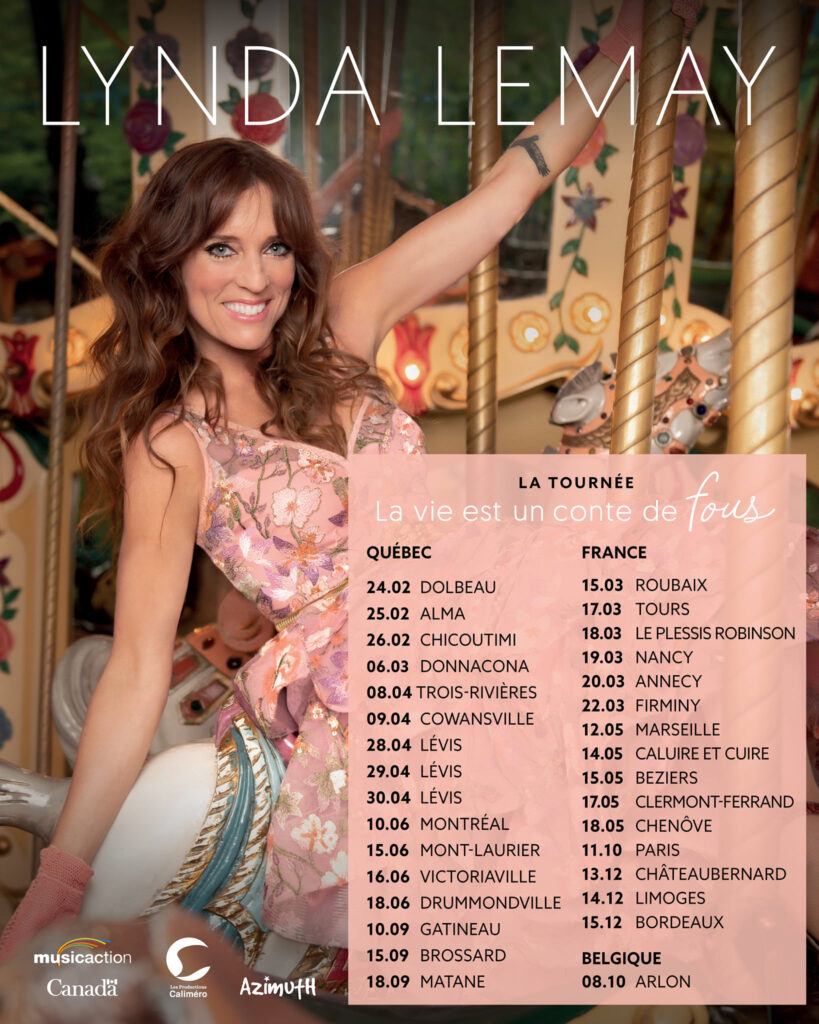

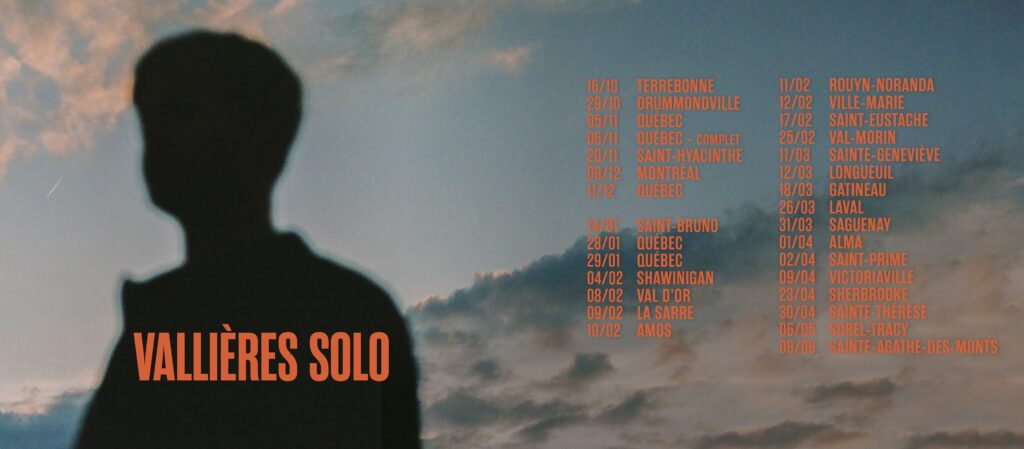

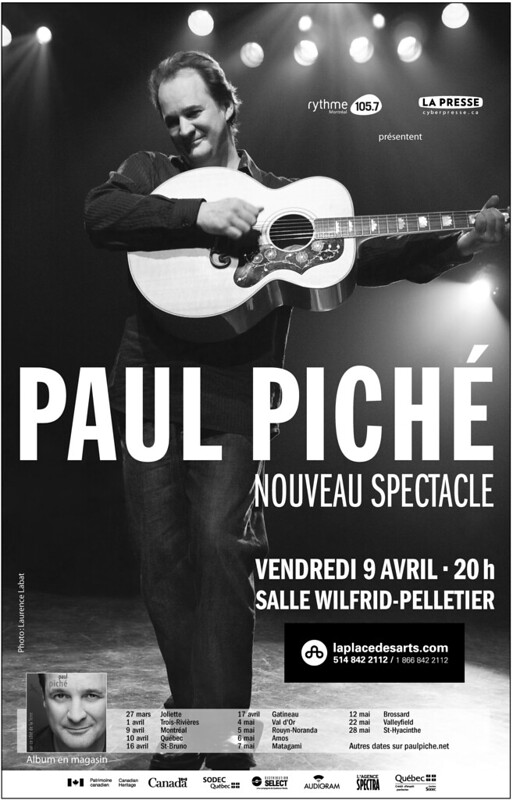

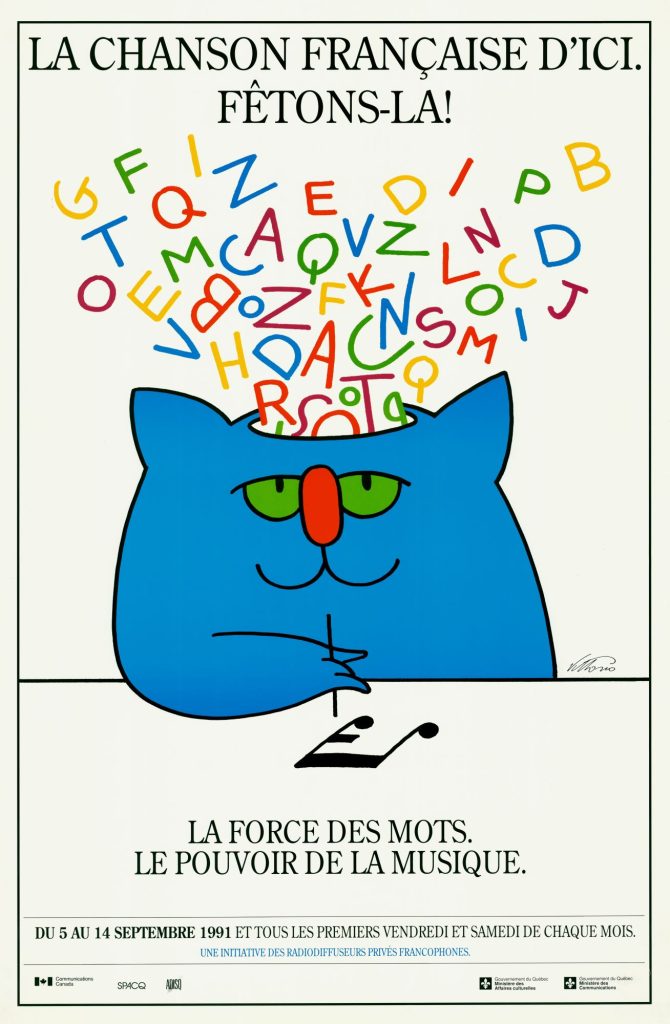

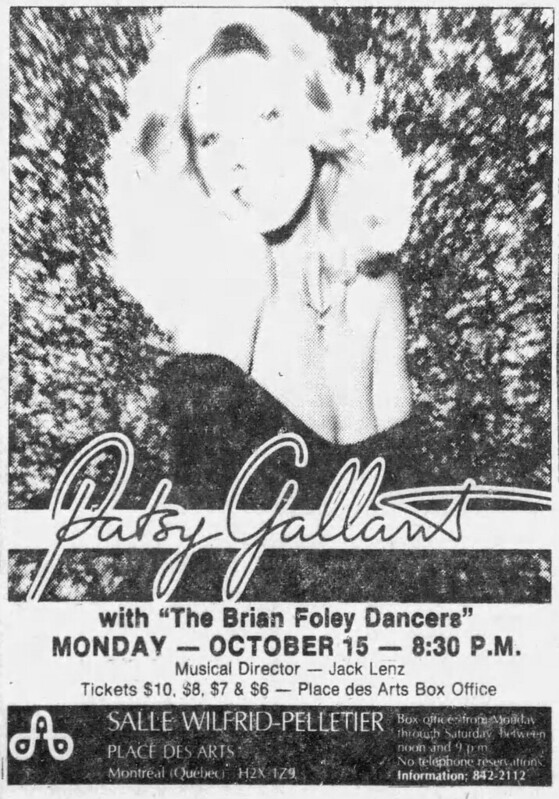

La Place des Arts joue aussi un rôle central dans l’histoire de la chanson québécoise. En 1964, Claude Léveillée devient le premier artiste québécois à se produire dans la Grande Salle. Bientôt, Jean-Pierre Ferland, revenu de France, y triomphe à son tour. [1], [8]

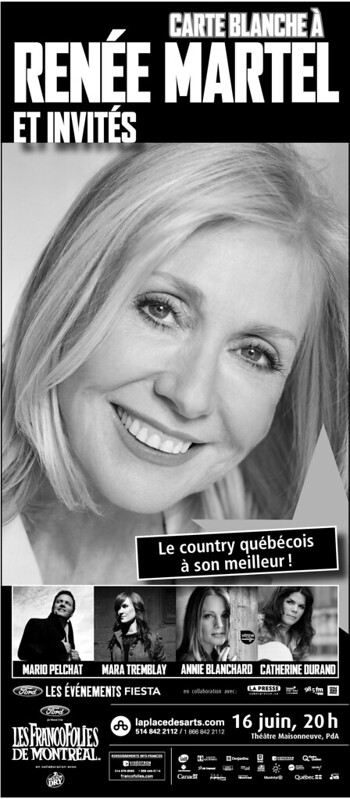

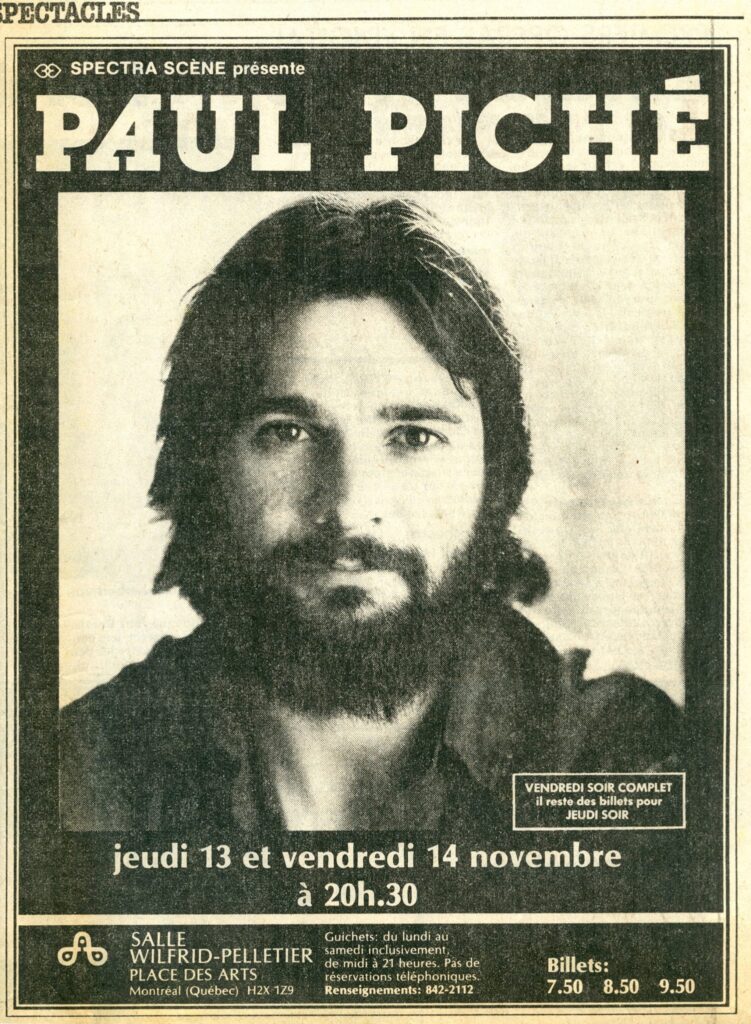

Le producteur Guy Latraverse y présente Sacha Distel, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, tout en préparant la relève locale en première partie. Les années 1970 marquent l’arrivée massive des artistes québécois à la Place des Arts. [8]

Le producteur Michel Gélinas y triomphe avec Adamo, puis programme Gilbert Bécaud, Georges Moustaki, Hugues Aufray et surtout Joe Dassin, qui y remporte d’immenses succès, aux côtés de Roger Whittaker, Gérard Lenormand et Serge Lama. [8]

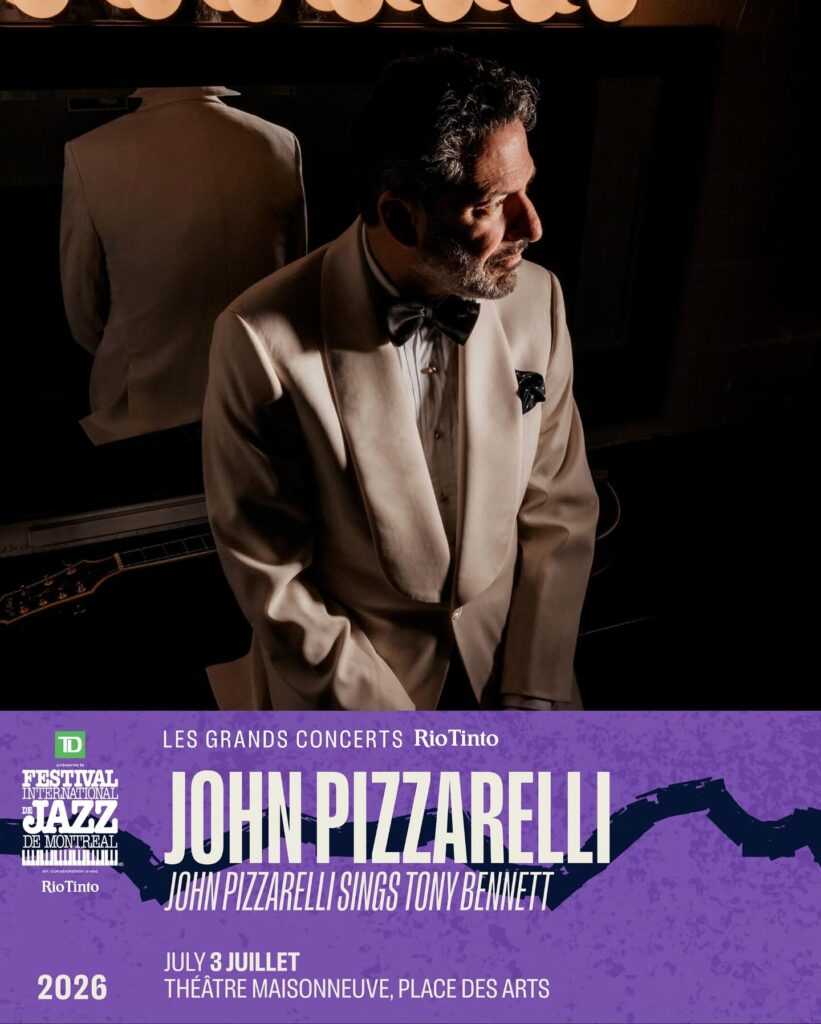

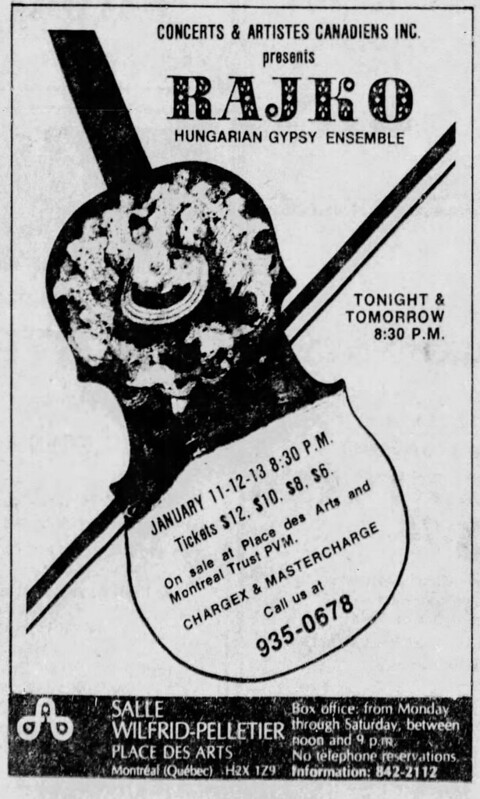

Le producteur Sam Gesser est très actif : il présente Harry Belafonte, Peter, Paul & Mary, Nat King Cole, Liberace, Monique Leyrac, Joan Baez, Nana Mouskouri, Tony Bennett, Gordon Lightfoot, Maurice Chevalier, etc. L’agence Canadian Concerts and Artists attire même Johnny Hallyday pour son premier spectacle en Amérique, un pari risqué à l’époque. [8]

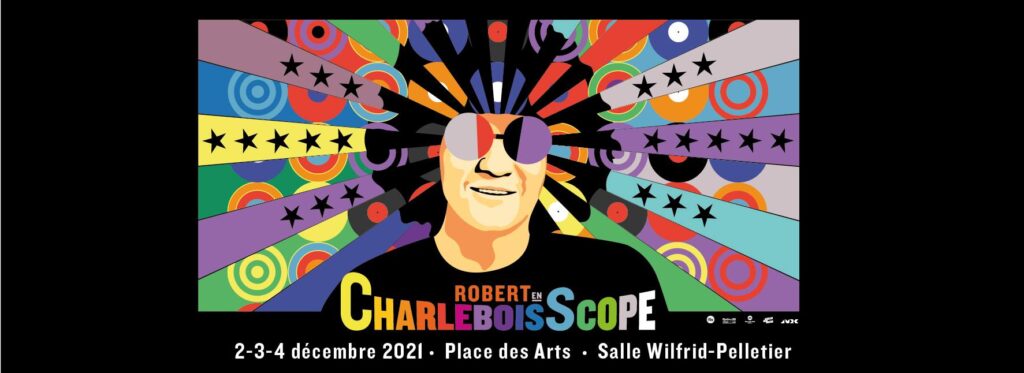

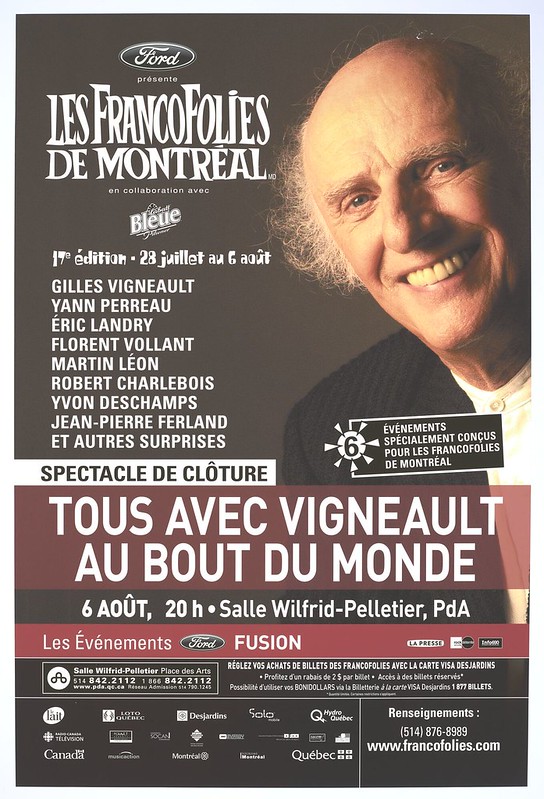

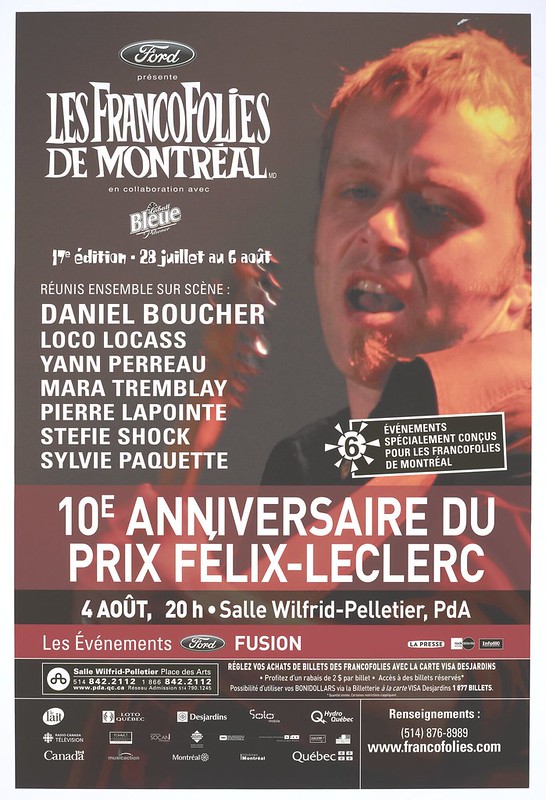

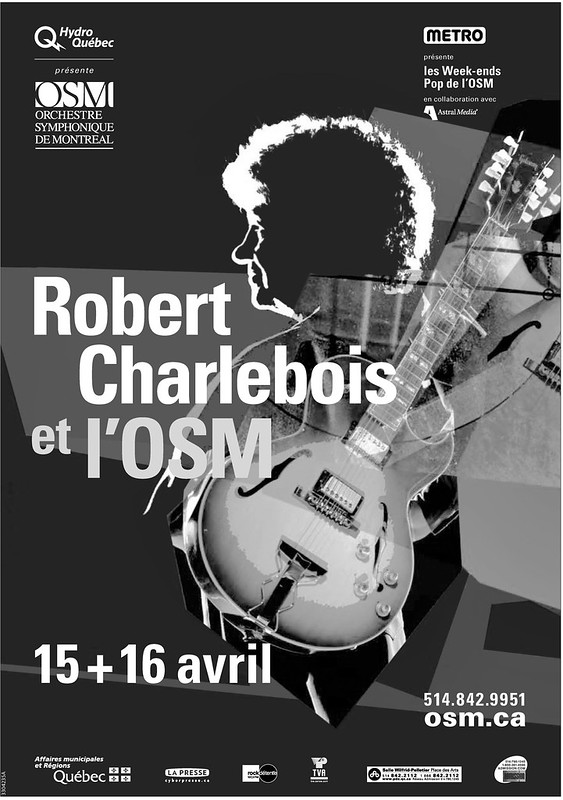

En 1970, le Québec se découvre une première grande idole rock : Robert Charlebois, qui fait un malheur à la Place des Arts après avoir « cassé la baraque » à Paris. L’humoriste Yvon Deschamps bat des records d’assistance, annonçant la place qu’occupera l’humour dans la culture québécoise. [8]

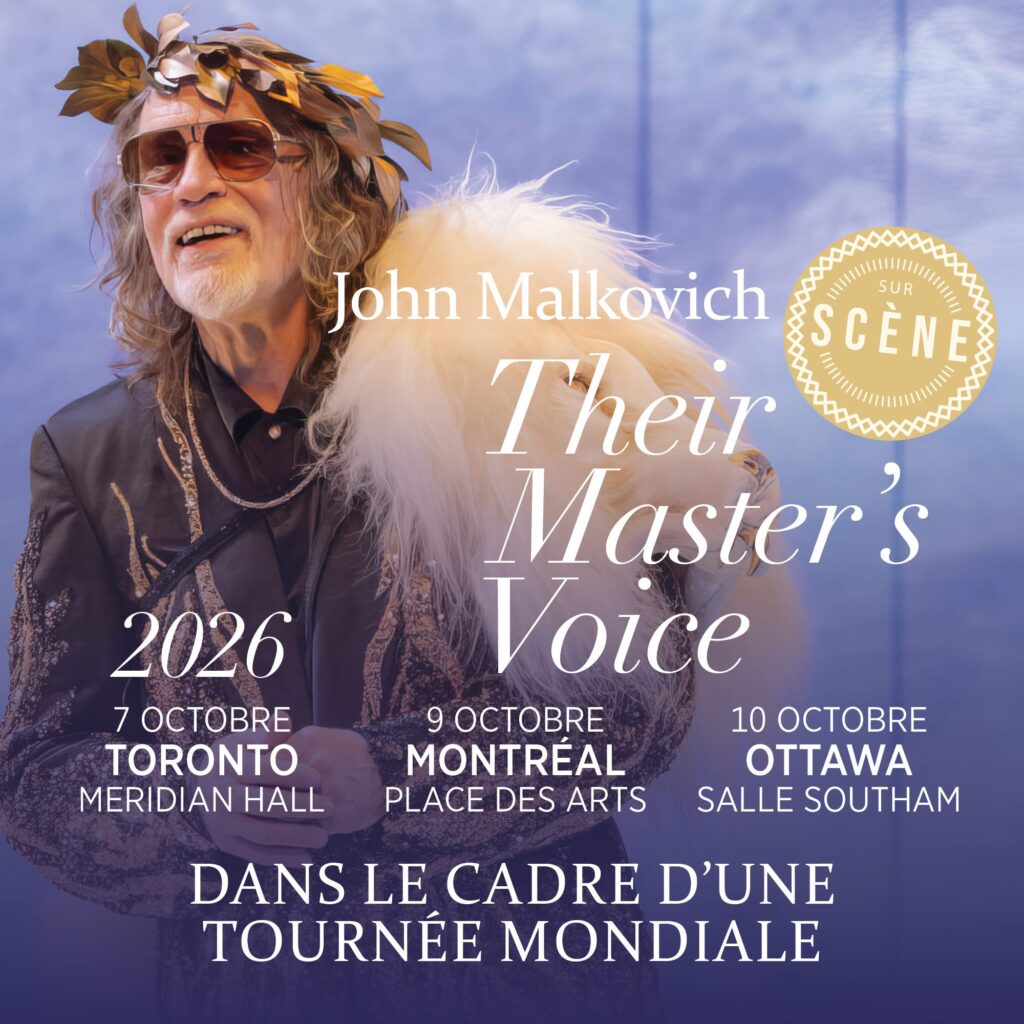

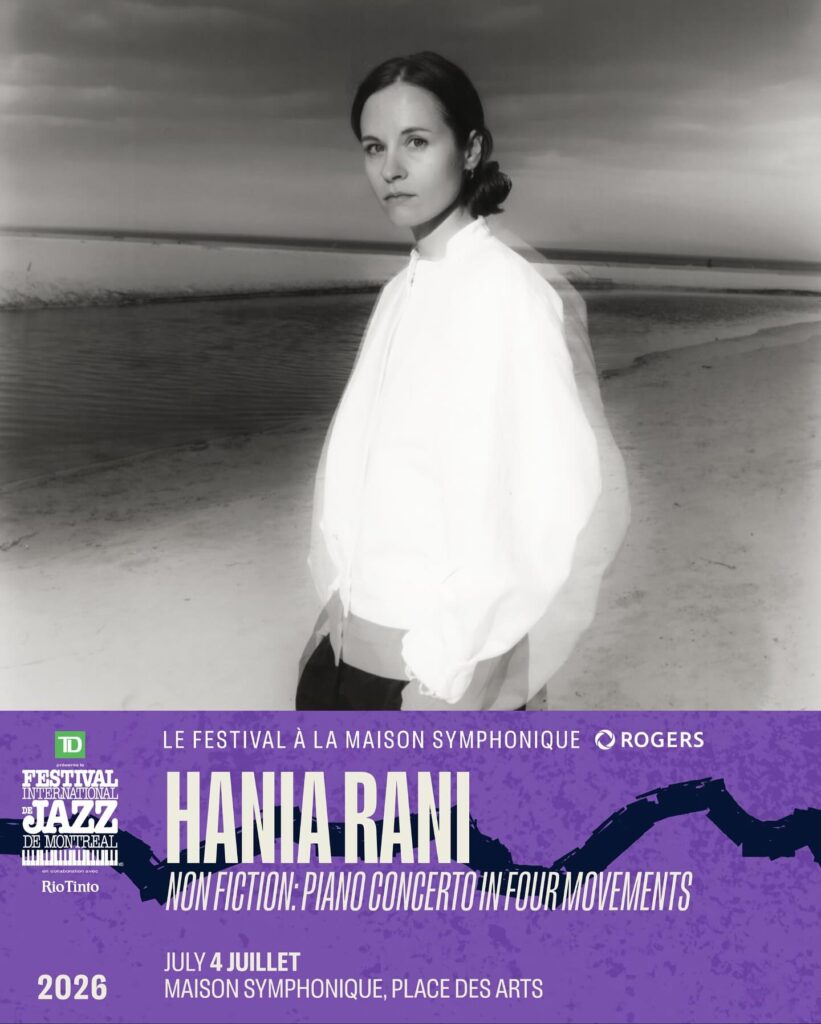

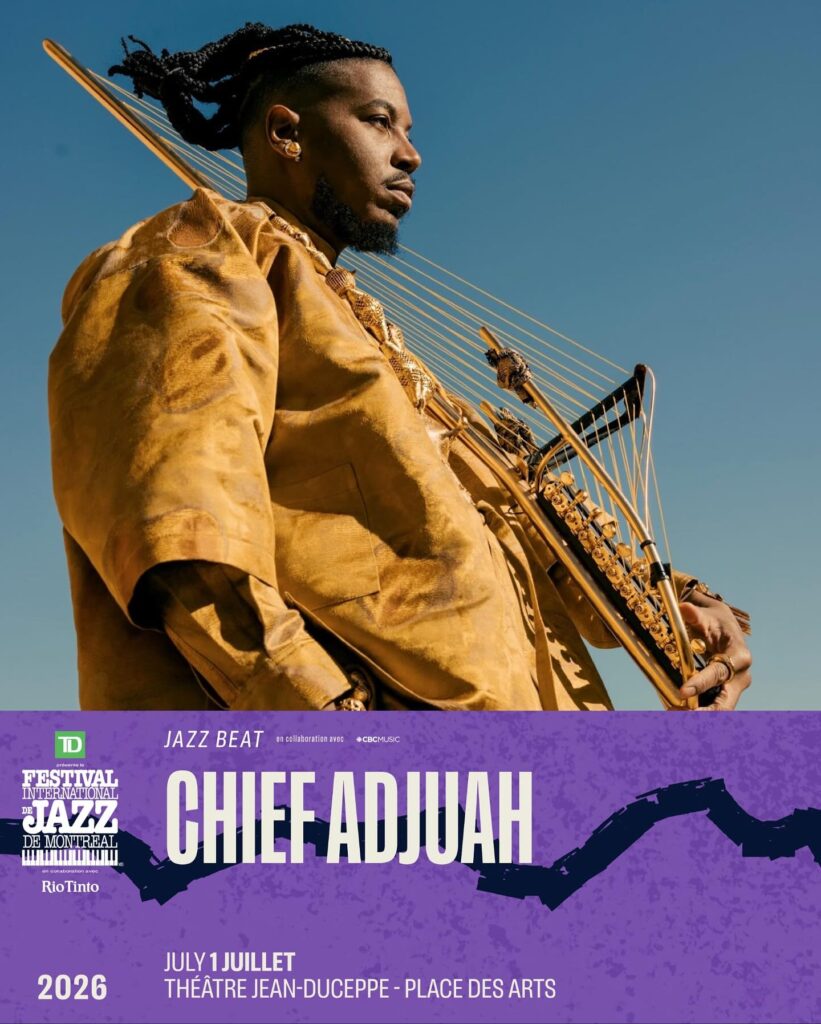

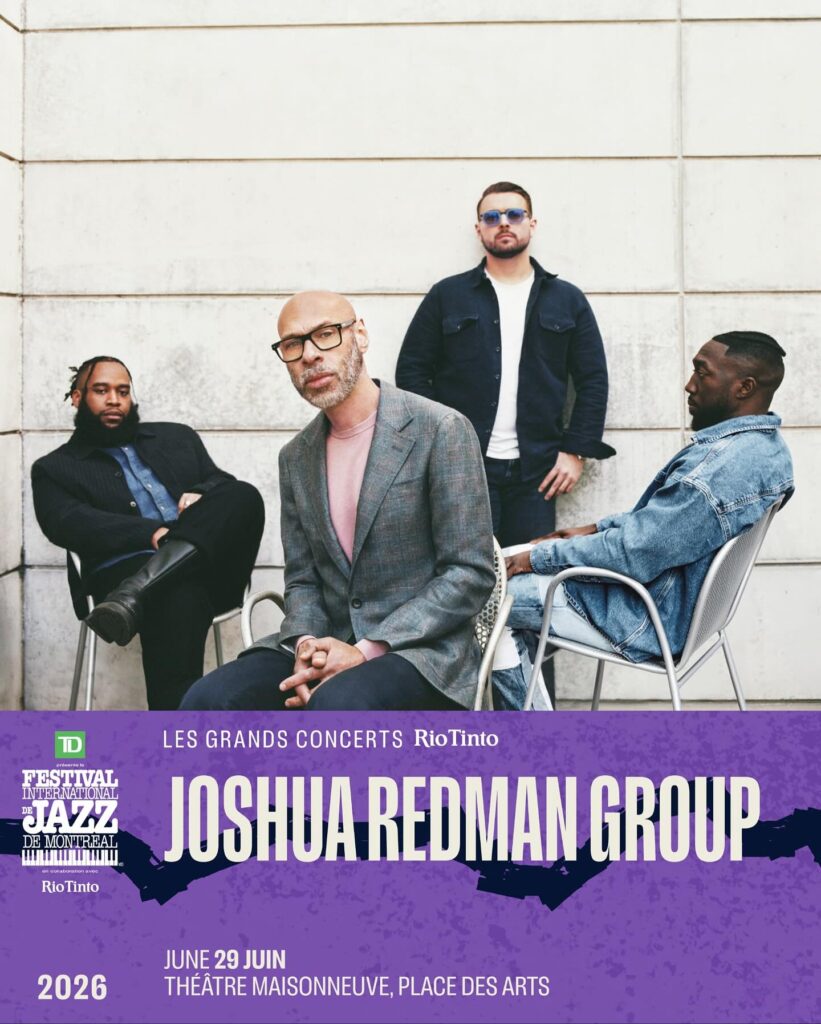

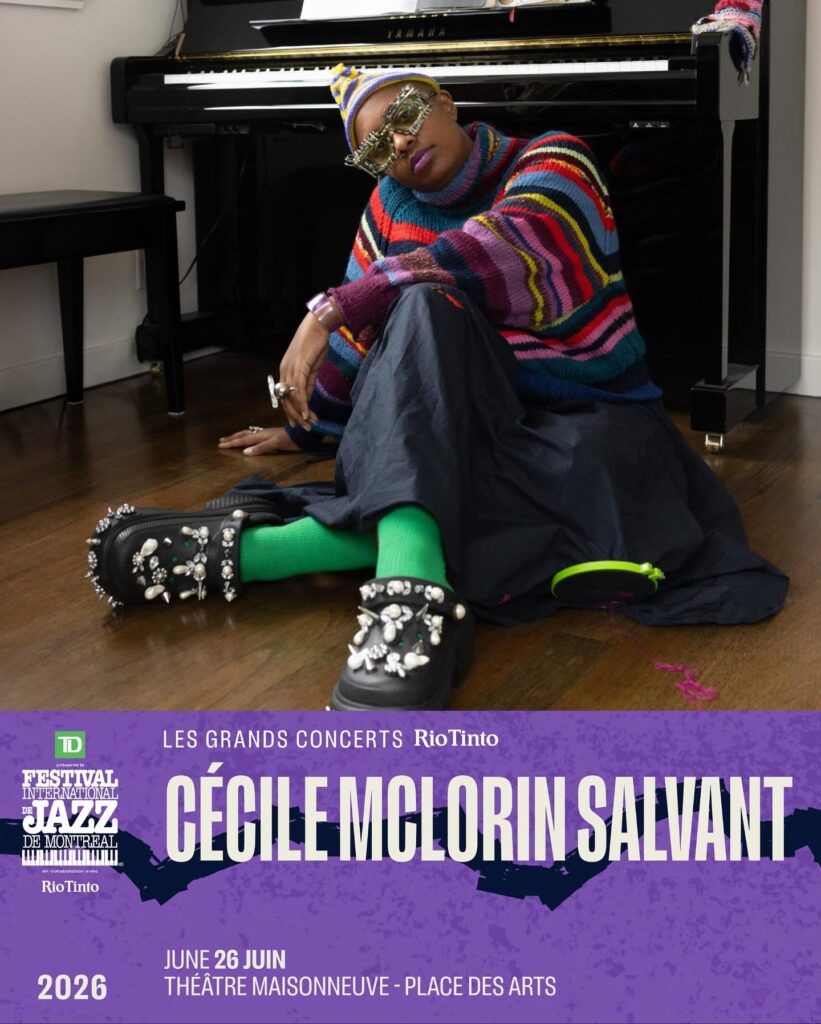

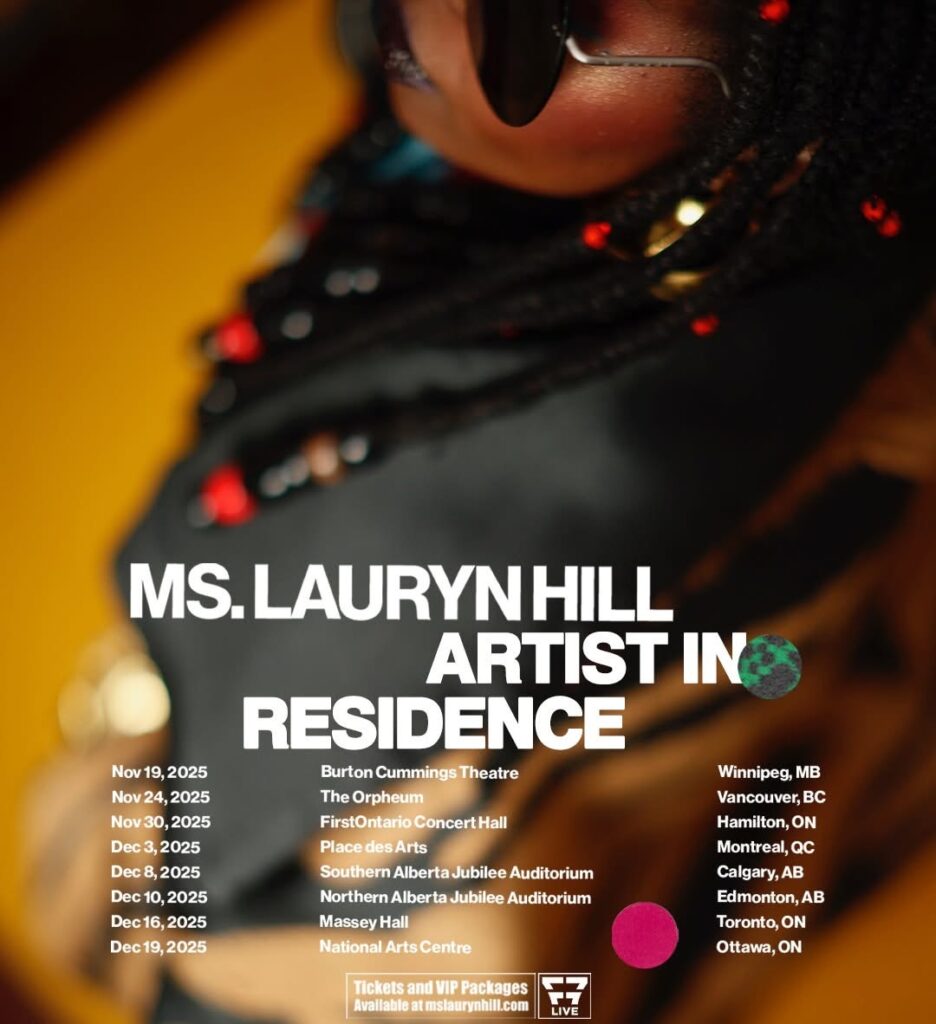

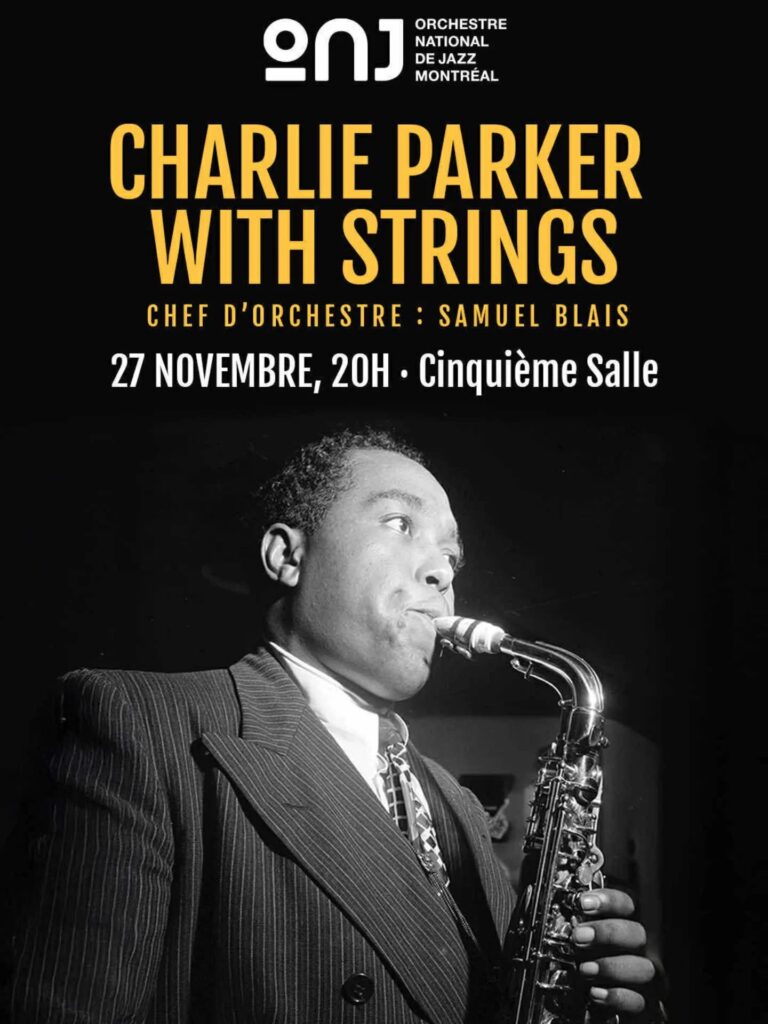

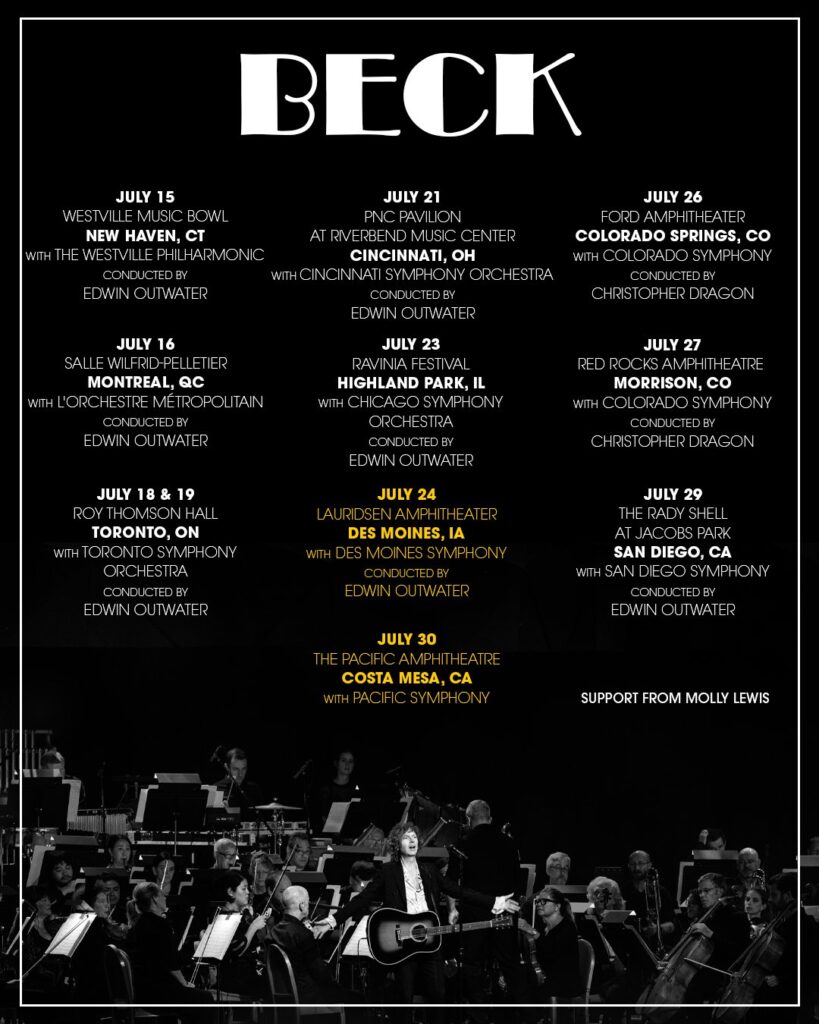

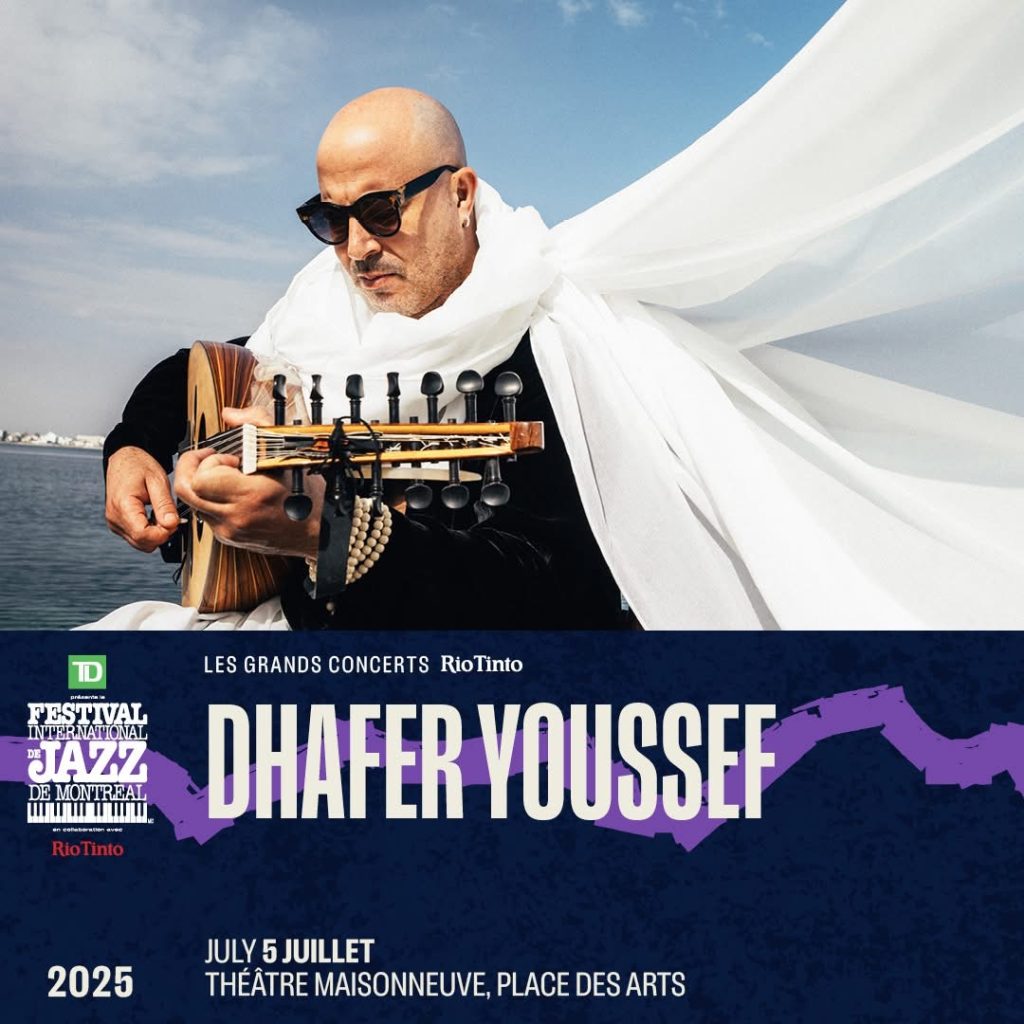

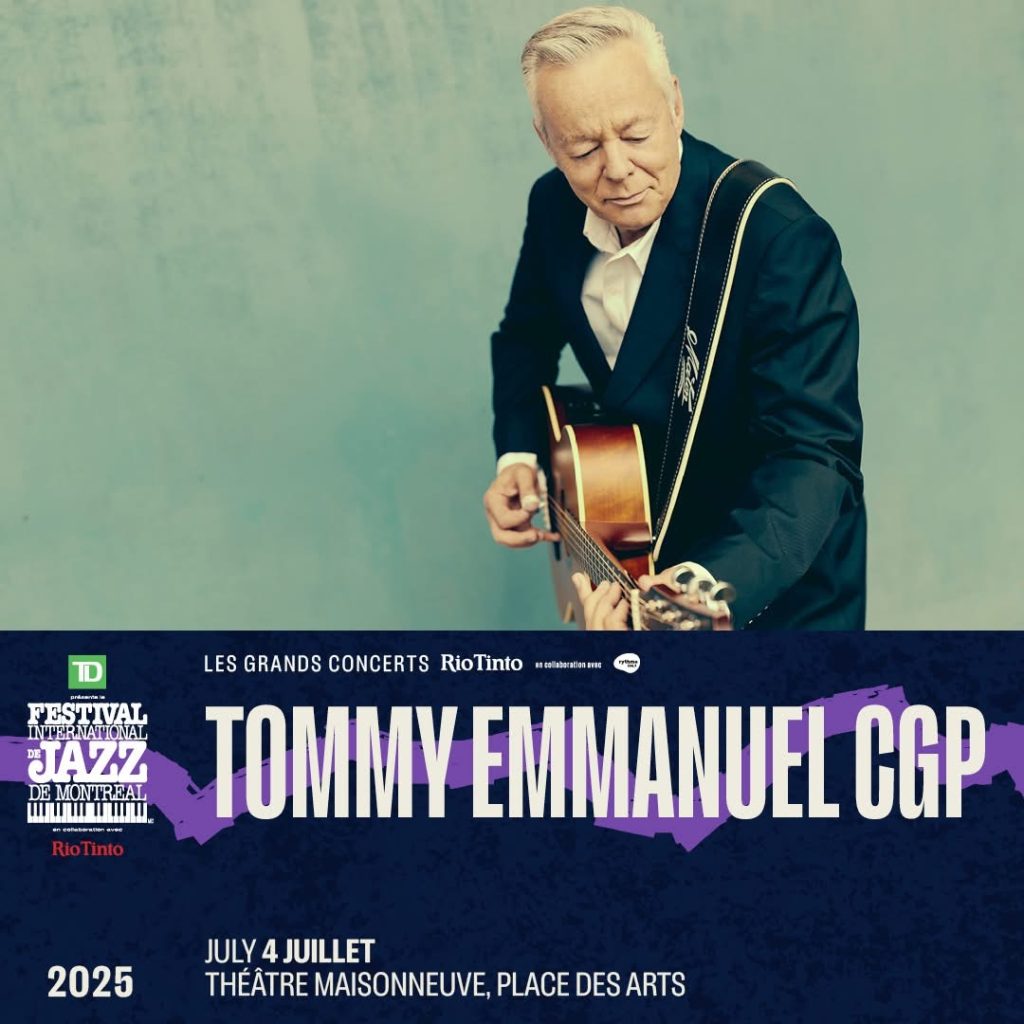

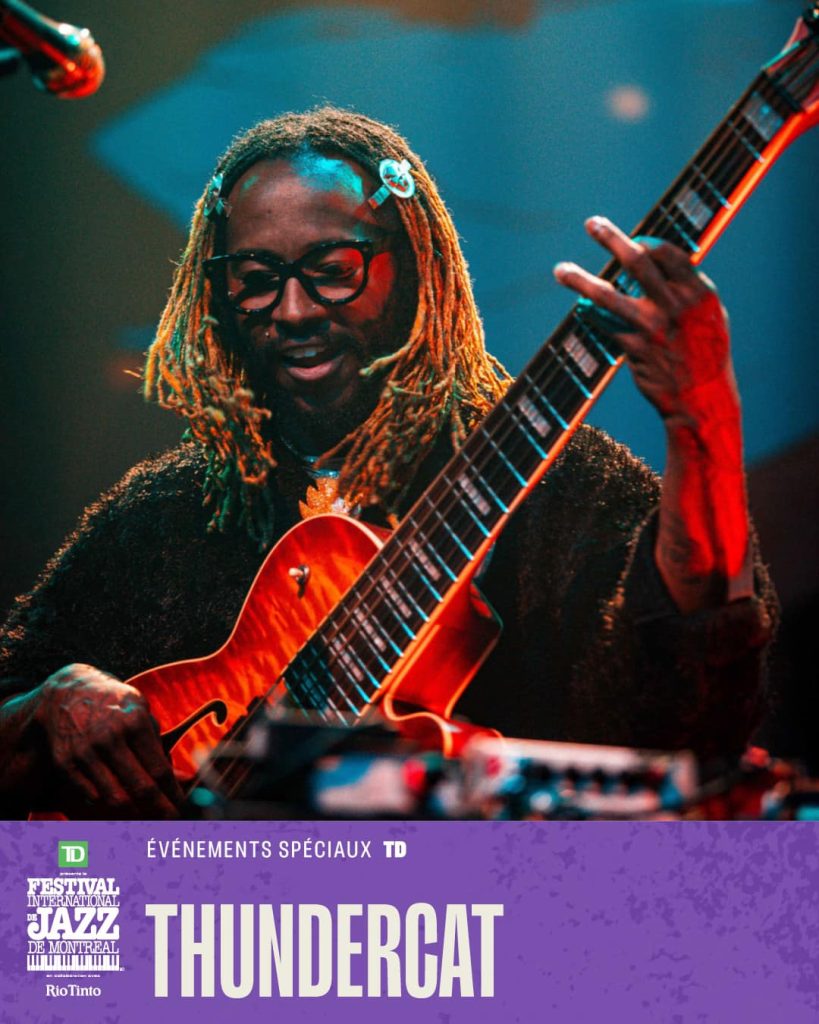

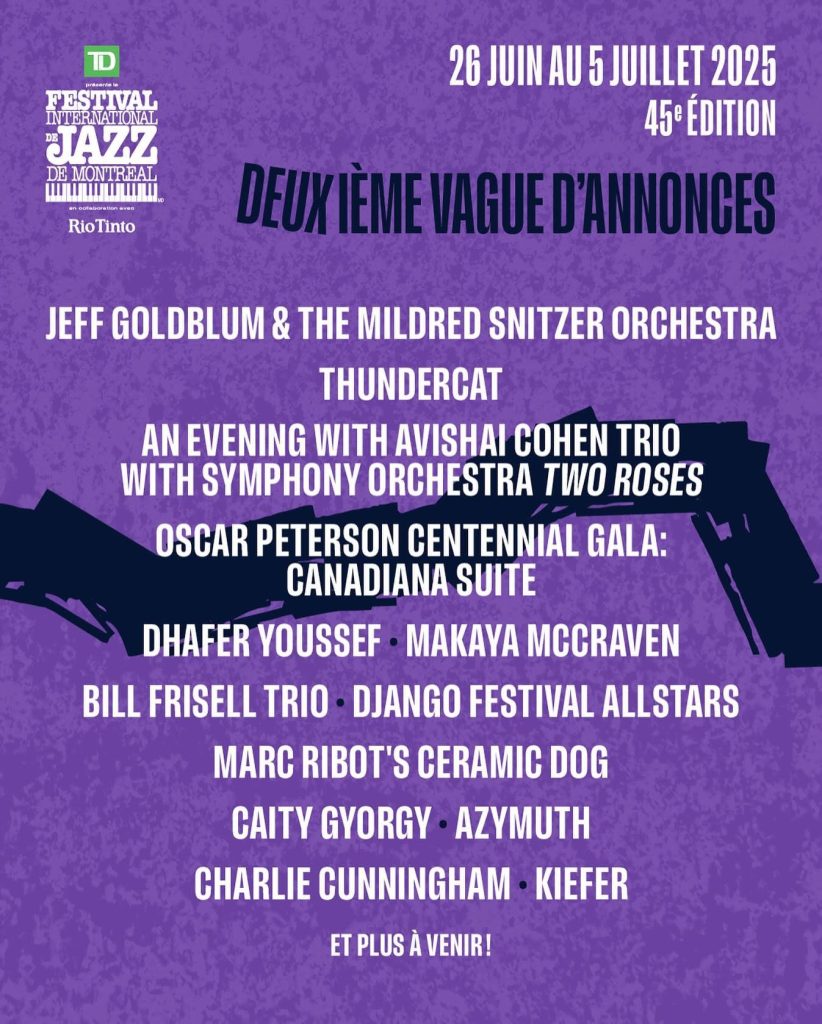

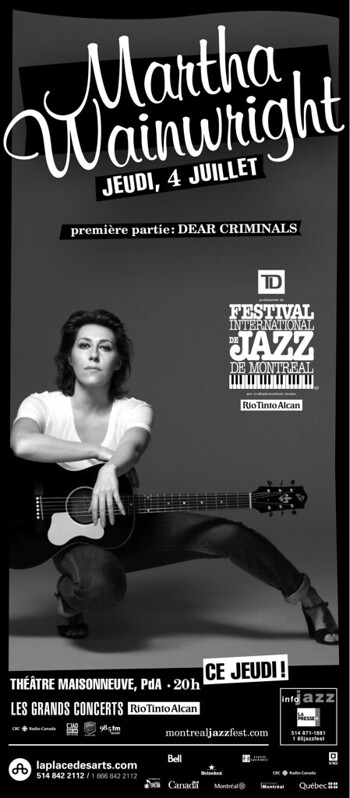

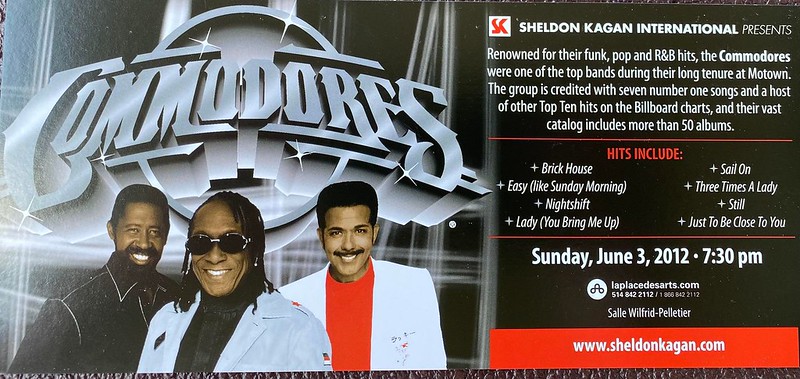

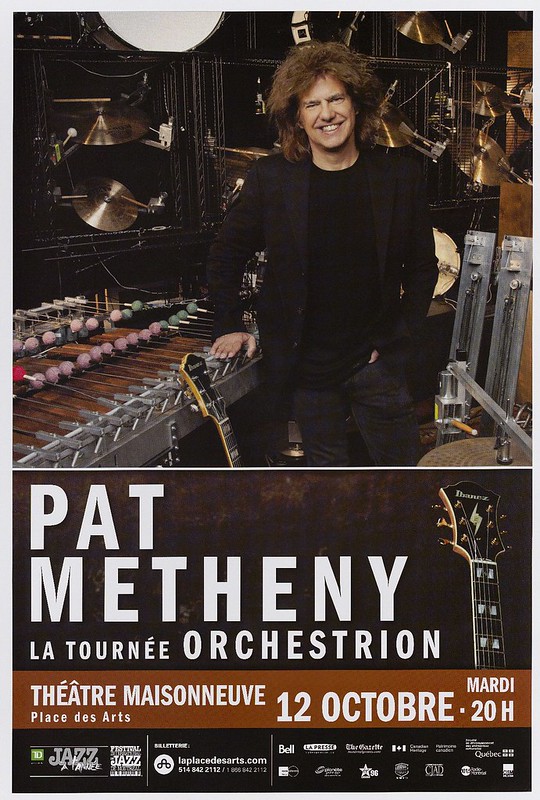

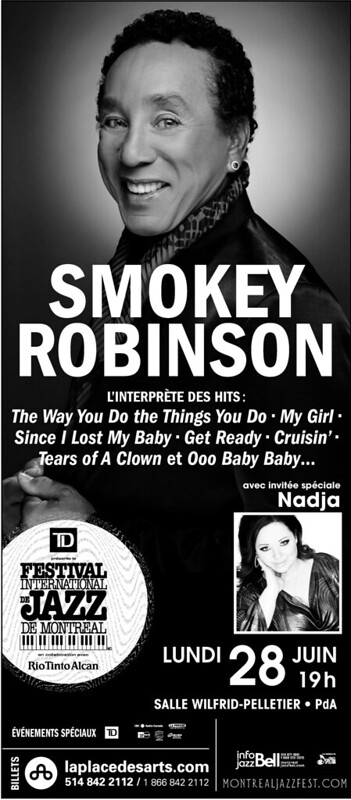

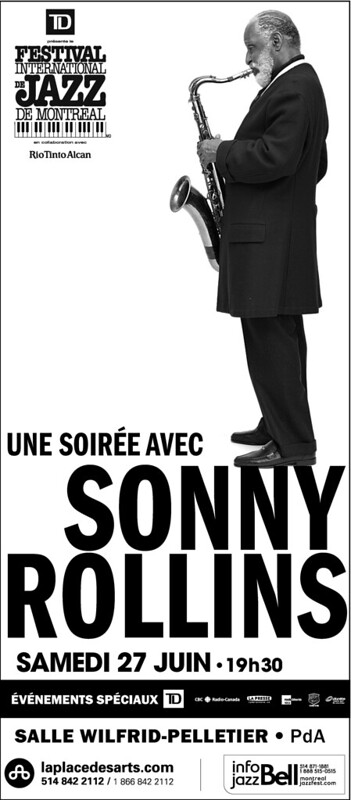

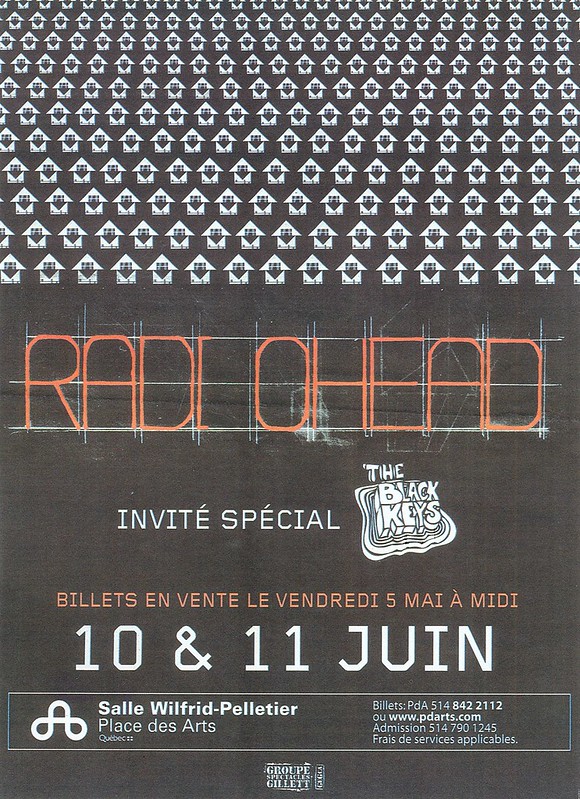

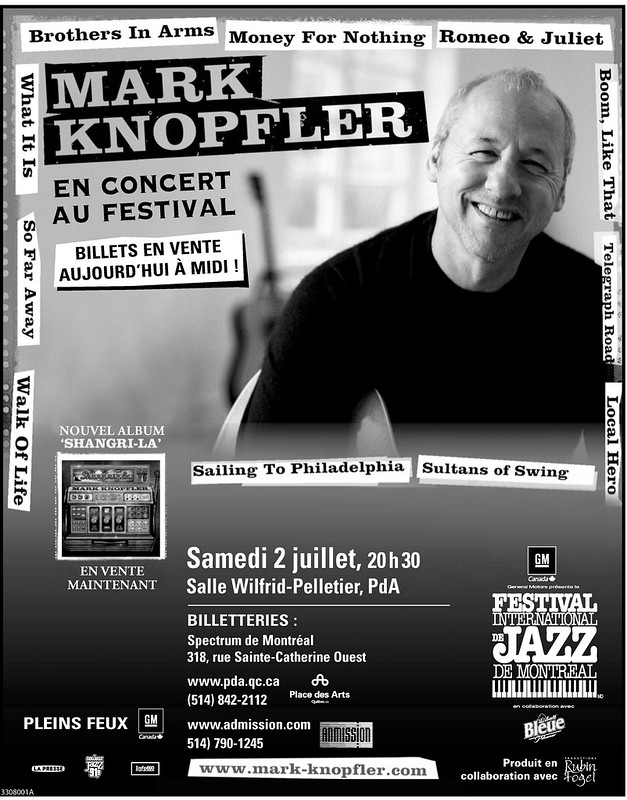

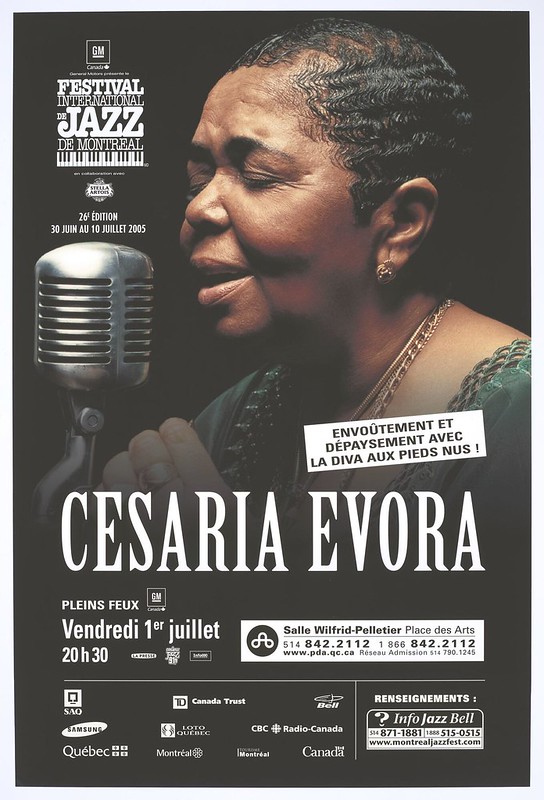

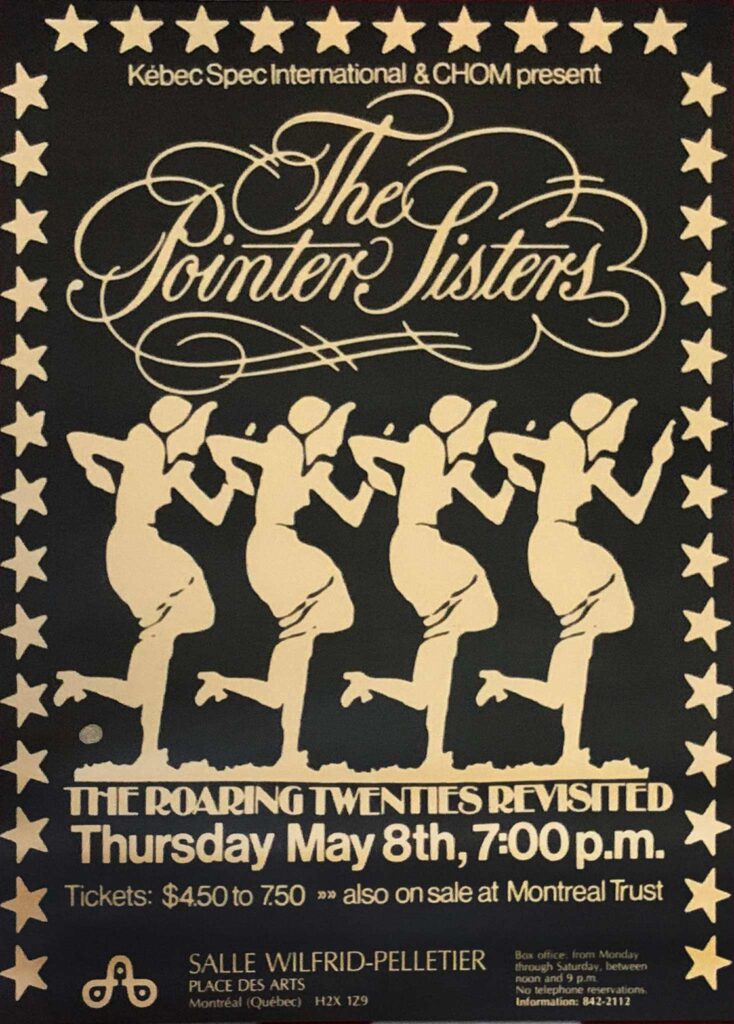

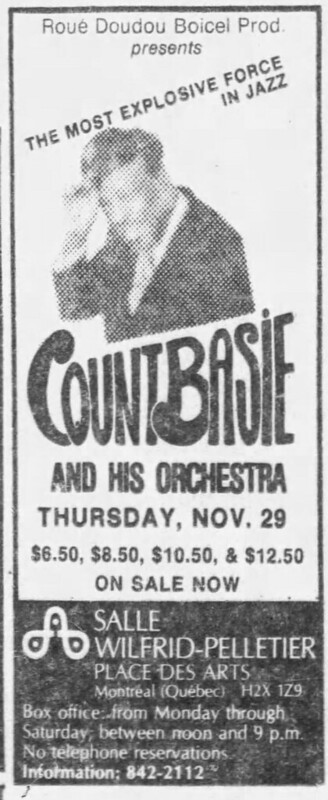

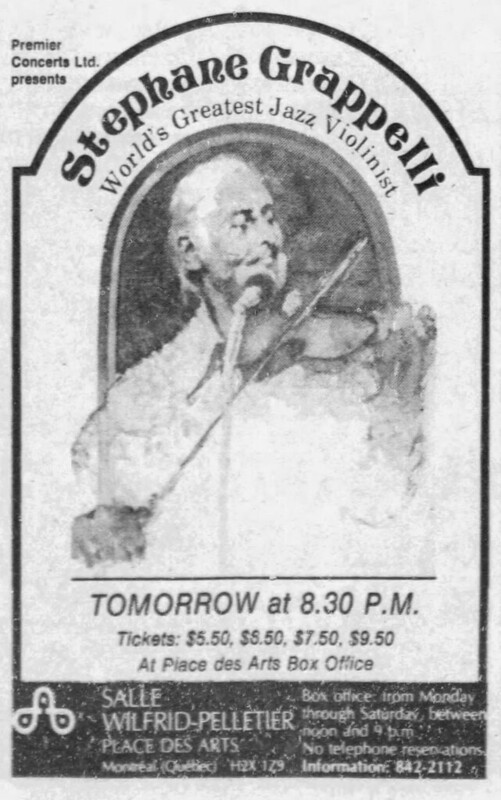

Les amateurs de jazz trouvent aussi leur compte : avec la montée du Festival de jazz de Montréal, la Place des Arts célèbre Buddy Rich, Count Basie, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, mais aussi Tom Jones, Lou Rawls, Bill Cosby, Liza Minnelli, Roy Orbison, les Platters, etc. [8]

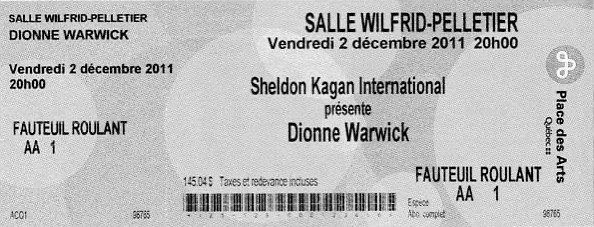

En 1971, le promoteur Sheldon Kagan, alors âgé de 21 ans, y organise son premier grand concert pour Dizzy Gillespie et Gene Krupa, amorçant une longue carrière dans le divertissement montréalais. [12]

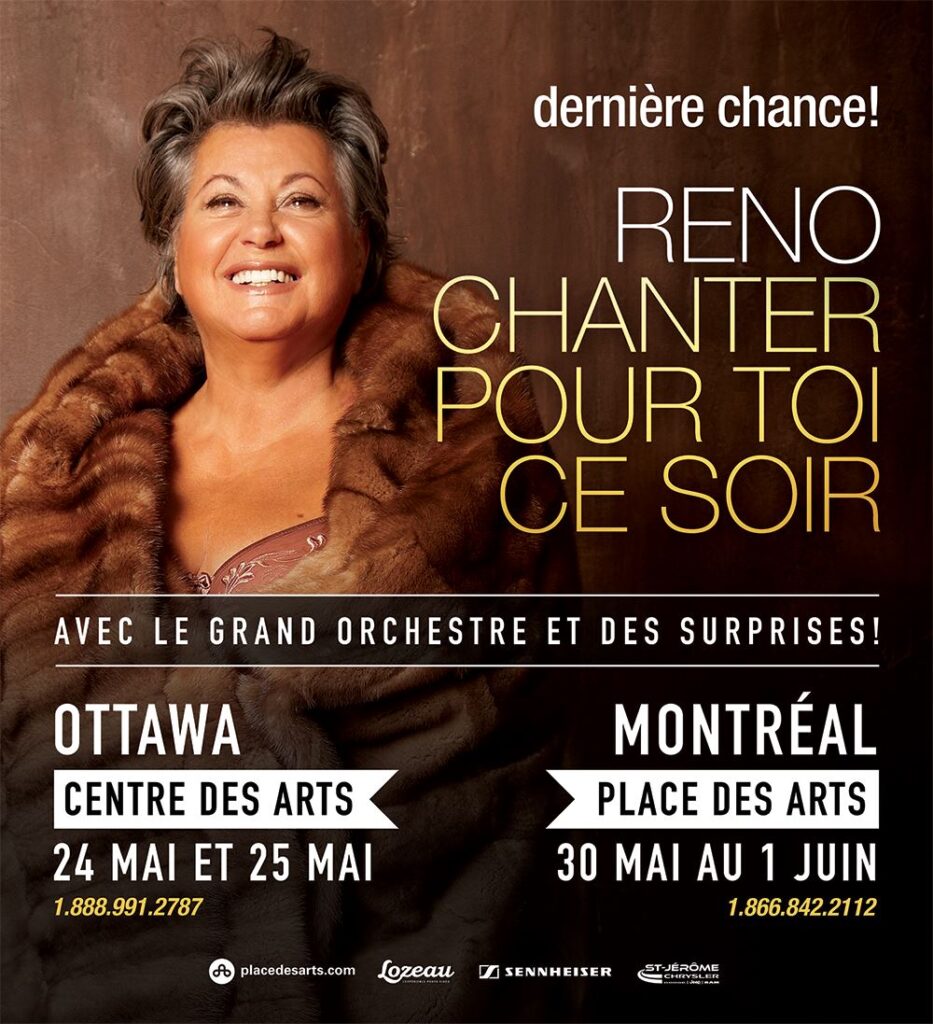

Plus tard, la Place des Arts voit défiler Michel Courtemanche, consacrant une nouvelle génération d’humoristes, alors que Ginette Reno et Céline Dion y confirment leur capacité à tenir les grandes scènes mondiales. [8]

7. Perceptions, controverses & démocratisation

Dès son ouverture, la Place des Arts est accusée d’être un projet élitiste, trop coûteux, « non représentatif de la culture québécoise ». Des manifestants dénoncent l’argent public investi, tandis que certains francophones se sentent exclus d’une programmation dominée par la musique symphonique et le ballet, fréquentée alors majoritairement par un public anglophone ou allophone. [2]

Dans les années 1970, l’expression « La Place des Autres » circule. Les initiatives de Jean Duceppe, des Grands Ballets, de l’OSM et l’arrivée massive des artistes québécois de chanson et d’humour contribueront toutefois à transformer la Place des Arts en véritable album de famille du Québec culturel. [8]

En 1993, on écrit que lorsque les années auront lissé la métropole montréalaise, l’ex-maire Jean Drapeau laissera le souvenir du bâtisseur à qui l’on doit le métro, le Stade olympique… et la Place des Arts. [4]

8. Chronologie rapide

- 1935 — Premier concert de la Société des Concerts Symphoniques de Montréal à l’Auditorium Le Plateau ; « baptême symphonique » de Jean Drapeau. [4]

- 1954 — Élection de Jean Drapeau ; début des démarches pour une grande salle de concert. [2], [4]

- 1956 — Adoption du projet de salle de concert après rencontre avec Maurice Duplessis. [4]

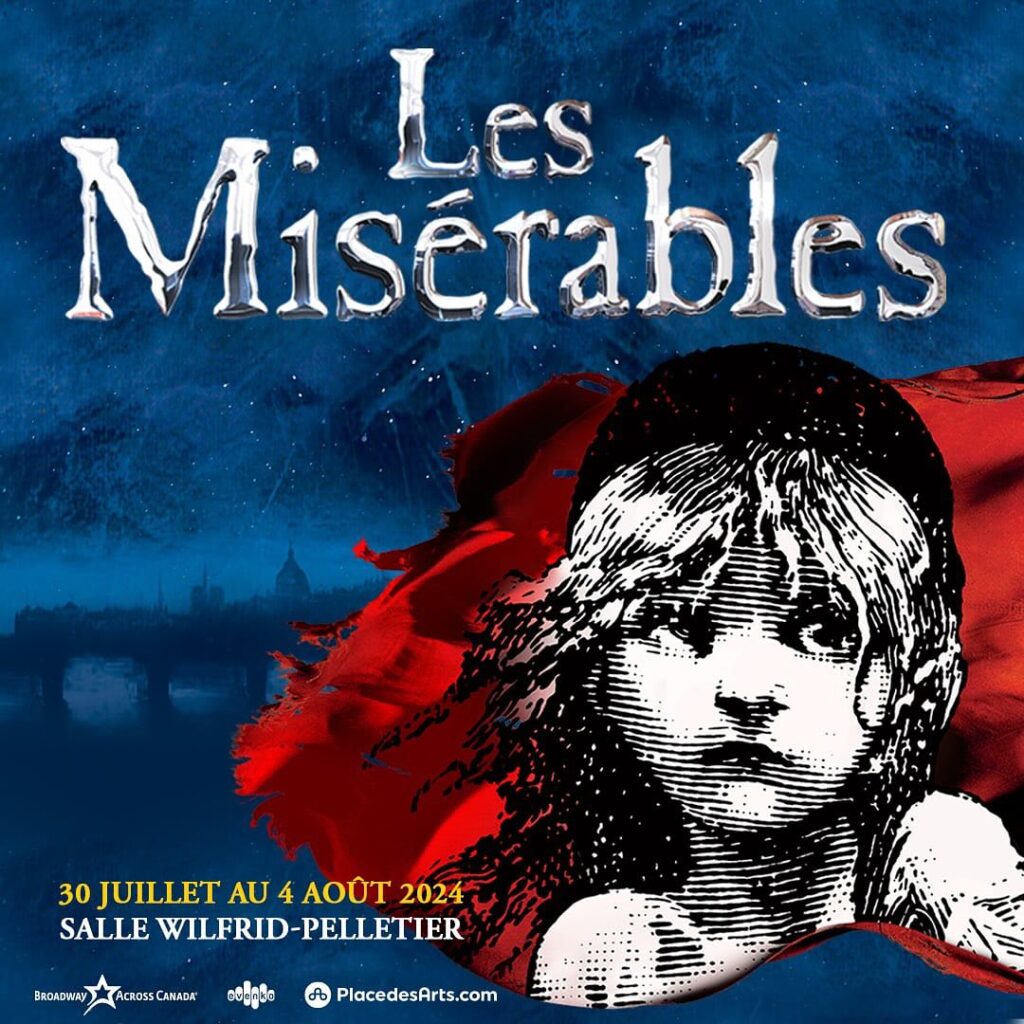

- 21 septembre 1963 — Inauguration de la Grande Salle (future Salle Wilfrid-Pelletier) par l’OSM. [1], [3]

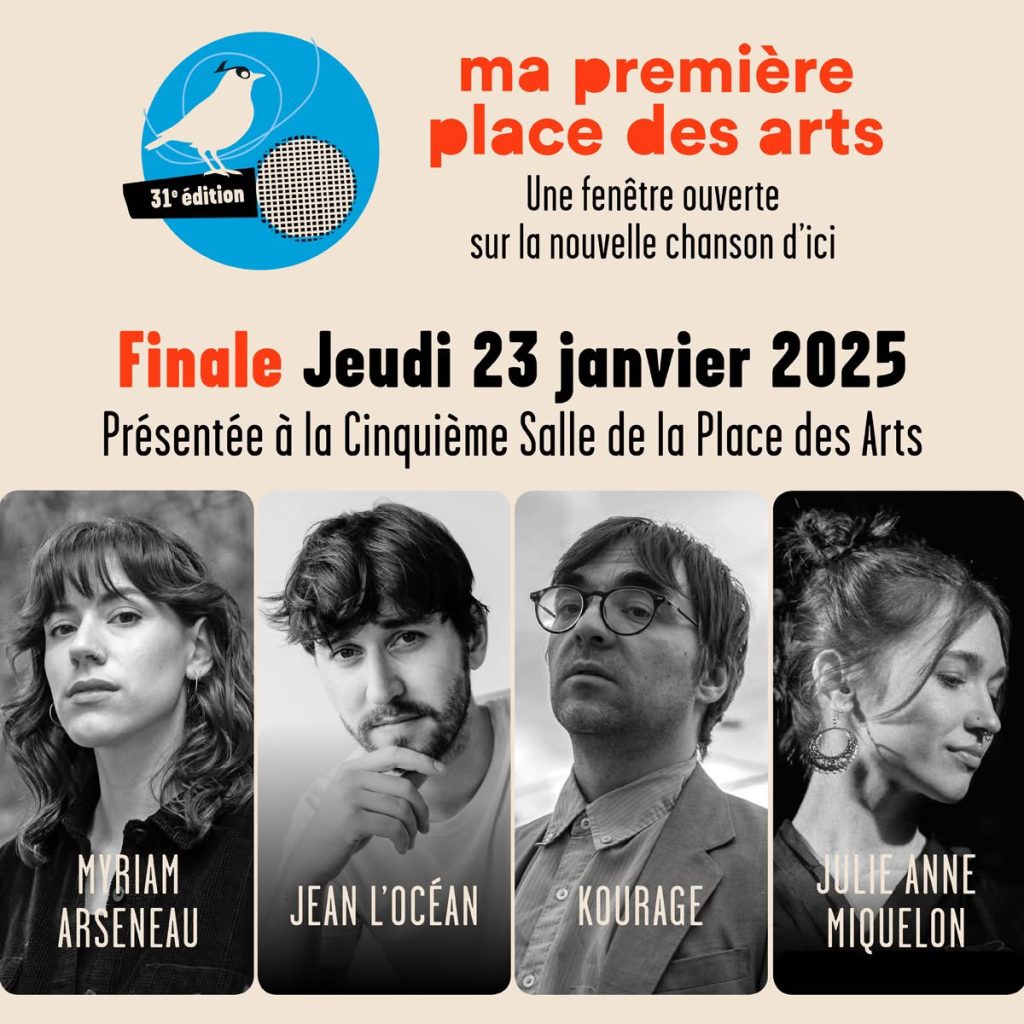

- 1964 — Claude Léveillée, premier artiste québécois en tête d’affiche à la Grande Salle ; début du Casse-Noisette des Grands Ballets (annuel). [1], [11]

- 1966 — La Grande Salle devient la Salle Wilfrid-Pelletier. [1]

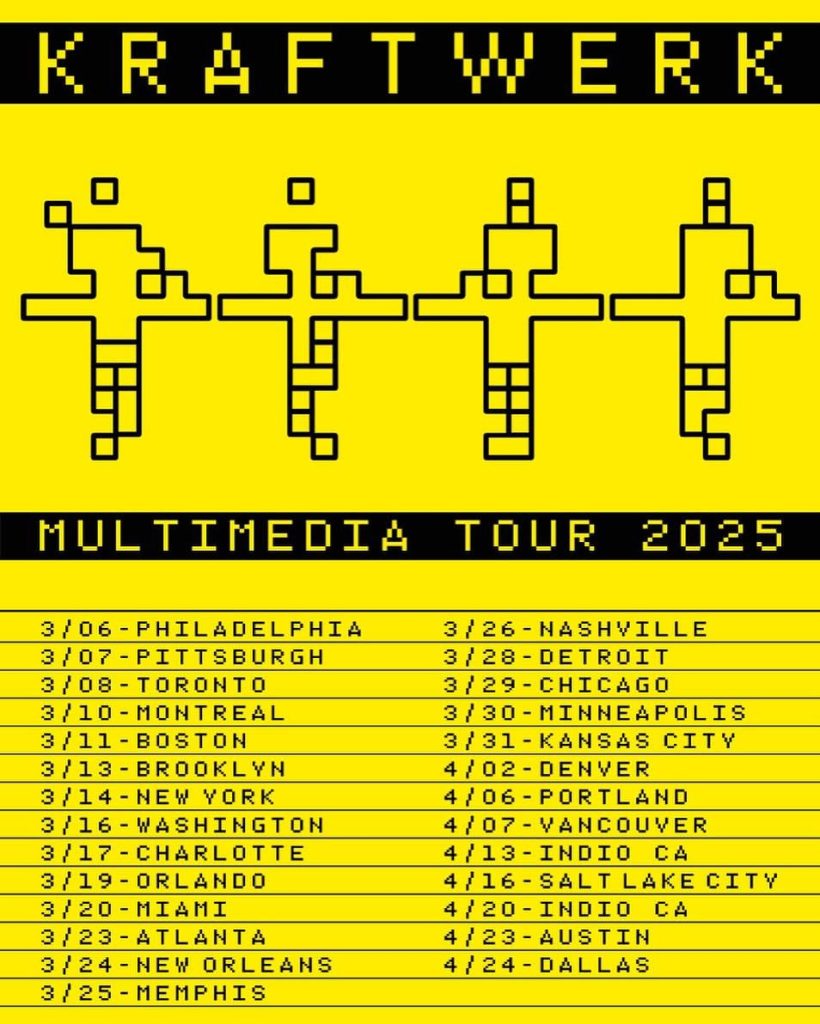

- 1967 — Expo 67 ; Festival mondial des spectacles ; ouverture du Théâtre Maisonneuve, du Port-Royal et du Théâtre du Café de la Place. [2], [5]

- 1970 — Triomphe de Tommy par les Grands Ballets, effaçant leurs dettes. [2]

- 1973 — Fondation de la compagnie Jean-Duceppe au Théâtre Port-Royal. [2]

- 1977 — Arrivée de Charles Dutoit à l’OSM. [2]

- 1987 — L’Orchestre Métropolitain devient résidant de la PDA. [9]

- 1992 — Le Musée d’art contemporain emménage sur l’esplanade. [2]

- 2002 — Départ tumultueux de Charles Dutoit. [10]

- 2005 — Grève de cinq mois à l’OSM. [2]

- 2006 — Kent Nagano nommé directeur musical de l’OSM. [2]

- 2011 — Inauguration de la Maison symphonique. [2]

9. Sources

- Wikipedia : Salle Wilfrid-Pelletier.

- Victor Swoboda, « Performing above expectations », The Gazette, 21 septembre 2013.

- « Ce soir ! La Place des Arts », La Presse, 21 septembre 1963.

- Éric Clément, « Jean Drapeau, bâtisseur », La Presse, 23 octobre 1993.

- Guy Pinard, « Trente ans d’émotions de toutes sortes », La Presse, 23 octobre 1993.

- Éric Clément, « Un véritable agora culturel », La Presse, 23 octobre 1993.

- Éric Clément, « La mémoire du cœur », La Presse, 23 octobre 1993.

- Jean Beaunoyer, « L’album de famille du Québec culturel », La Presse, 23 octobre 1993.

- Marie Lecomte, « Les grands moments des compagnies résidantes », La Presse, 23 octobre 1993.

- Fanny Lévesque, Véronique Lauzon, Katia Gagnon, « Charles Dutoit et l’OSM : les dessous de la rupture », La Presse, 3 février 2018.

- Anne-Marie Lecomte, « Casse-Noisette petites Clara », La Presse, 11 décembre 1993.

- « Arts center seen for Flick cinema », The Gazette, 4 octobre 1976.