USINE 77 / Usine de création Akmé (Montréal)

L'Usine de création Akmé (1984–1988), ou USINE 77, était un incubateur socio-culturel multidisciplinaire et multi-ethnique situé dans le Bancroft Building au 77, avenue Mont-Royal Ouest à Montréal. Véritable laboratoire de création, elle a joué un rôle central dans la naissance du rock alternatif francophone et dans la structuration de la scène underground montréalaise de la fin des années 1980.

1. Présentation générale

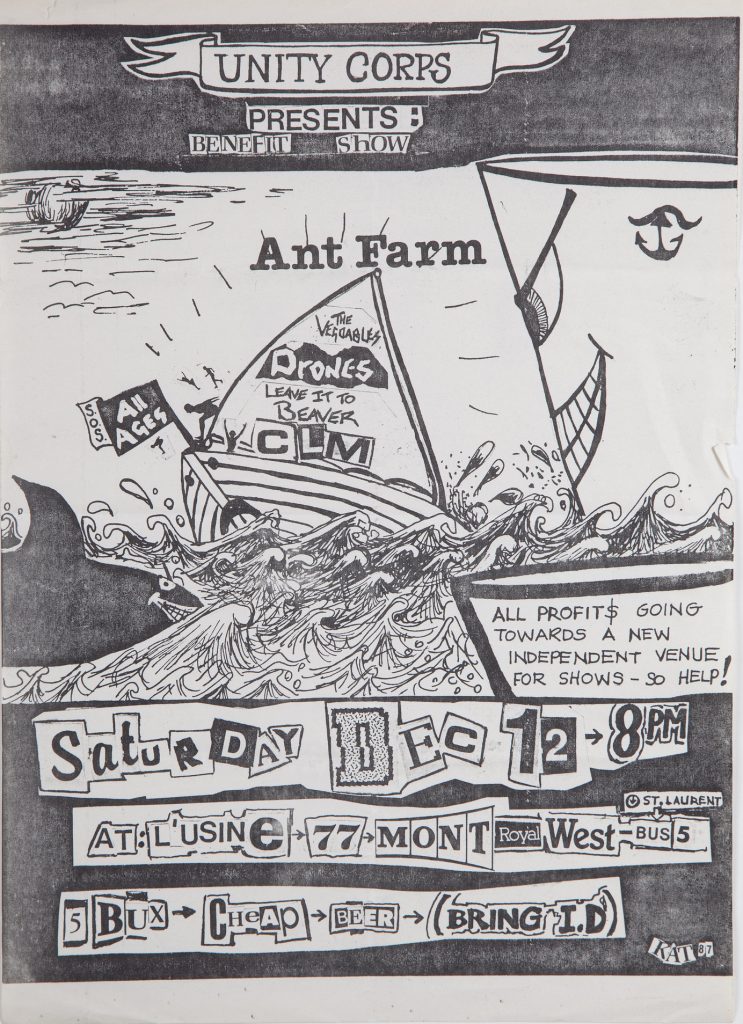

L'Usine de création Akmé (1984-1988), ou l’USINE 77, était un incubateur socio-culturel multidisciplinaire et multi-ethnique situé dans le Bancroft Building au 77 avenue Mont-Royal Ouest à Montréal.[1] Il s’agissait d'un espace important dans la scène musicale underground, offrant une plateforme aux artistes émergents et établis pour se pratiquer, répéter, enregistrer, donner des spectacles, et cela dans des domaines aussi hétéroclites que la danse, le théâtre, les arts visuels et la musique.[1][2][3]

C’était aussi une maison de production de spectacles, de tournées, de développement et de promotion. L’Usine était une place pour donner la chance à tous les arts de créer et de se faire voir.[1][2][3]

2. Fondation & contexte

C’est en 1984 qu’une dizaine d’artistes et d’artisans menés par Alain Karon et Maxine Cocotte ont mis sur pied l’Usine de création Akmé, un lieu de travail et de rencontre unique en son genre.[1] L’Usine louait six des neuf locaux existant dans l’immeuble Bancroft. Les groupes Madame, Rock et belles oreilles, La Petite fanfare, le Théâtre sans fil et bien d’autres y ont fait leur tour et sont allés gagner leur vie honorablement.[4]

Cofondateur du groupe rock Les Taches (1982-2008) et ex-leader du groupe Modular (1979-1982), Alain Karon avait eu l’idée de créer un lieu multidisciplinaire mis à la disposition notamment de groupes de rock francophone, dont Vilain Pingouin et les Parfaits Salauds, mais a vu aussi s’y côtoyer des artistes anglophones et multi-ethniques.[1][5][6]

3. Espaces & laboratoires

L’Usine était structurée en plusieurs « LABS », chacun ayant une vocation spécifique :

- LAB 102 : 3 ateliers fermés, 1 salle de répétition avec scène de 100 pieds carrés.

- LAB 202 : 1 grande salle, plancher de bois, pour danse, performance et théâtre.

- LAB 301 : 1 chambre noire, 1 atelier fermé, 1 salle pour répétitions, danse, performance.

- LAB 302 : 1 atelier de 800 pieds carrés.

- LAB 303 : 1 salle pour répétitions, conférences, ateliers, théâtre.

- LAB 402 : 1 salle de répétition pour danse, théâtre, performance.

4. Tarifs, fonctionnement & esprit du lieu

Le tarif de location était aussi bas que possible, l’ambiance de travail stimulante et la compétition cédait sa place à l’entraide. L’Usine prit rapidement de l’expansion, car elle répondait à un besoin évident chez les jeunes artistes.[5]

« L’Usine est un Twilight Zone de la stimulation. Les gens entrent là, se sentent bien, utiles et tellement chez eux qu’ils ne veulent plus sortir. Ils sont toujours prêts à donner un coup de main pour aider les autres », explique Alain Karon.[5]

« À l’Usine, on veut rester ouvert aux différentes disciplines et aux différents styles », affirme Maxine Cocotte, bassiste des Taches et l’une des deux personnes qui tient l’Usine un peu à bout de bras, qui planifie les événements, lave les planchers, veille à la publicité et tâche de faire connaître leur travail par les bailleurs de fonds. « Cette année, c’est “stop ou encore” pour l’Usine, dit-elle. Après deux ans et demi, ou bien ça débloque, ou bien on s’arrête. » Le bénévolat était encore la règle de l’Usine.[4]

La vaste majorité des jeunes qui gravitent autour de cette boîte multidisciplinaire ont environ 20 ans et ne demandent pas mieux que de travailler à établir des réseaux de diffusion, d’échange avec la francophonie pour que la chanson rock francophone prenne la place qui lui revient.[5]

5. Alain Karon, Les Taches & « école du rock »

De plus, le groupe d’Alain Karon, Les Taches, par le nombre impressionnant de musiciens qui y sont passés, a été une véritable école du rock « made in Québec ». Rudy Caya et Michel Vaillancourt, deux membres de Vilain Pingouin, ont fait partie de la formation originale, de même que quelques membres de La Salle Affaire de Jean Leloup.[8] « Les autres se sont retrouvés ici et là, chez Bündock, les Frères à Ch’val, Voïvod… ».[9]

Les Taches a été l’un des premiers groupes de la nouvelle vague rock alternative francophone québécoise qui a déferlé sur la province vers la fin des années 1980.[10]

6. Naissance du franco-alternatif : festivals & réseaux

De l’Usine a été fondée par Alain Karon l’idée du festival de rock francophone « Because french is beautiful » (joli nom ironique) au parc La Fontaine en 1987, festival qui va lui-même donner lieu au Festival international rock de Montréal, le fameux FIRM, en 1988. Le FIRM connaîtra une première année de succès et de rentabilité avec quatre jours au Spectrum avant de mourir d’une pauvre petite mort deux ans après le congédiement de Karon en décembre 1988, suivi de l’éparpillement dans plusieurs sites de diffusion entraînant les tiraillements et les dettes.[1][3][6]

Un des éléments-clés de cette période est la volonté de mettre en place de véritables réseaux de diffusion et d’échange avec la francophonie pour que la chanson rock francophone et le rock alternatif « made in Québec » prennent la place qui leur revient.[5] Le concours pan-canadien de Radio-Canada et le concours Rock Envol font également partie des moteurs de cette nouvelle vague.[1]

7. Bérurier Noir & déconstruction des mythes

Un des mythes persistants du rock alternatif francophone au Québec est que l’intérêt pour le rock alternatif en français est né, en bonne partie, du succès de Bérurier Noir au Québec. Lorsque les Bérus sont venus pour la première fois aux Foufounes Électriques et au Spectrum de Montréal, en 1988 et 1989, ils ont rempli la place, il y a eu une émeute, le phénomène est même passé aux nouvelles de 18 heures à Radio-Canada — puis la tournée du Québec qui a suivi.[6]

Mais bien avant la venue des Bérus à Montréal, il y a eu des groupes alternatifs francophones québécois et des événements qui ont été à l’origine du Franco-alternatif au Québec; comme le groupe Les Taches (on parlait d’eux dans les médias dès 1986) et l’Usine de création Akmé. Tous deux sont fondés par Alain Karon. Les concerts des Bérus à Montréal ont été des événements importants mais non pas l’élément déclencheur du rock francophone alternatif à Montréal. Ils ont surtout contribué à faire naître des vocations punk, skins et hardcore.[1][6]

Il existait déjà toute une scène alternative de styles très variés au Québec (voir les disques compilation Nome Noma Vol. 1 – Québec Post-Punk et New Wave 1979-1987 et Vol. 2 – 1979-1983 sur l’étiquette Trésor National).[1]

8. Groupes, circulation et radios alternatives

Plusieurs groupes français, belges et québécois attiraient déjà de bons publics en 1987 à Montréal et jouaient sur les ondes des radios alternatives, même anglophones : Zéro de Conduite, les Porte-Menteaux, Garçons Bouchers, Pigalle, Los Carayos, Les Infidèles, Hedgar Leroux, Amnésie, Les Parazit, Ralph & les Baronics, Vent du Mon Shärr, Les Nerfs et Camel Clutch, parmi d’autres.[1]

Les Taches, forts du succès radiophonique de leur premier 45 tours « Shakatwist » en 1987, ont fait la première partie des Rita Mitsouko quatre soirs au Spectrum et un soir à Québec. En 1988, le FIRM (Festival International Rock de Montréal) a fait tourner au Québec des stars francophones telles que Gamine, Gilles Tandy, Sttellla, Noir Désir, La Souris Déglinguée, Young Gods, OTH, Vilain Pingouin et Pier Belmar (Danger).[1]

9. Building Danse Café & suite du lieu

Après la période 1984-1988 de l’Usine de création Akmé, une partie des locaux du Bancroft Building est occupée par le Building Danse Café, un espace hybride mêlant café, danse et diffusion de spectacles. S’inscrivant dans une certaine continuité de l’esprit Akmé, le Building Danse Café conserve la vocation alternative et expérimentaliste du site, en privilégiant la rencontre entre pratiques corporelles (danse contemporaine, improvisation, performance) et culture underground.

Bien que son approche soit davantage orientée vers l’univers de la danse et des soirées festives que vers le modèle d’incubateur multidisciplinaire de l’Usine, le Building Danse Café témoigne de la persistance du Bancroft Building comme pôle de création indépendante, prolongeant à sa manière l’héritage spatial et culturel laissé par l’USINE 77.

10. Bilan, héritage & postérité

Alain Karon s’est démené comme le diable dans l’eau bénite pendant de nombreuses années pour vivre de sa passion et pour donner la chance à tous les arts de créer et de se faire voir et entendre.[11] Le rock avait trouvé son héraut. Le cœur avait trouvé des oreilles. Le français avait trouvé son champion : Alain Karon.[7]

Le Journal de Montréal lui avait demandé ce qu’il visait en faisant de la musique : « Je veux changer le monde », avait-il déclaré.[5] Au niveau financier, l’Usine de création Akmé a vivoté; au niveau créatif, elle a explosé.[5]

Aujourd’hui, l’USINE 77 est considérée comme un jalon majeur de l’histoire des lieux autogérés et des scènes alternatives à Montréal. Elle a façonné des carrières, nourri un imaginaire, structuré des réseaux et laissé un héritage durable dans la mémoire du rock et de la création indépendante au Québec.

11. Chronologie

- 1979–1982 — Période Modular : Alain Karon est leader du groupe Modular.[1]

- 1982 — Fondation du groupe Les Taches.[1][8]

- 1984 — Fondation de l’Usine de création Akmé (USINE 77) au 77, avenue Mont-Royal Ouest.[1]

- 1984–1986 — Expansion des LABS (102, 202, 301, 302, 303, 402) et affluence croissante de jeunes artistes.[4][5]

- 1986 — Les Taches commencent à être régulièrement mentionnés dans les médias alternatifs.[10]

- 1987 — Festival Because French is Beautiful au parc La Fontaine; succès de « Shakatwist » et premières parties des Rita Mitsouko.[1][5]

- 1988 — Première édition du FIRM (Festival International Rock de Montréal), quatre jours au Spectrum; concerts de groupes européens et québécois.[1][3][6]

- Fin 1988 — Congédiement de Karon du FIRM, dispersion des sites de diffusion, tensions & dettes; fin de l’aventure FIRM.[1][6]

- Fin années 1980 — Fermeture de l’Usine; arrivée du Building Danse Café dans une partie du Bancroft Building.

12. Sources

- [1] Alain Karon, conversation avec JF Hayeur.

- [2] Patrice Duchesne, « Pas tache tant que ça », La Presse, 1 avril 1990.

- [3] Christiane Laforge, « Français et rock font bon ménage », Le Quotidien, 23 avril 1988.

- [4] Michel Venne, « À l’Usine on fabrique des artistes », Liaison St-Louis, 26 novembre 1986.

- [5] « Alain Karon, un rockeur d’usine », Le Journal de Montréal, 18 juillet 1987.

- [6] Marie-Christine Blais, « 1985-1995 : la montée de l’underground », La Presse, 17 juin 1995.

- [7] Jean Barbe, « Alain Karon l’infatigable », Tête d’affiche, 1987.

- [8] Laurent Saulnier, « Chansons : l’école des Taches », Voir.

- [9] Jean-Christophe Laurence, « Les Taches », Voir, 26 septembre 1996.

- [10] Patrick Baillargeon, « Taches tenaces », Voir, 25 octobre 2007.

- [11] Patrice Duchesne, « Pas tache tant que ça », La Presse, 1 avril 1990.