Théâtre du Nouveau Monde (Montréal)

De la vision fondatrice de Jean Gascon et Jean-Louis Roux aux grands cycles de Lorraine Pintal, le Théâtre du Nouveau Monde s’est imposé comme une maison de répertoire majeure, à la fois pédagogique, artistique et politique, où se rencontrent classiques, dramaturgie québécoise et grandes créations scéniques.

Le bâtiment : du Gayety au Théâtre du Nouveau Monde

Le siège actuel du Théâtre du Nouveau Monde est un bâtiment centenaire dont l’histoire remonte à l’ère du burlesque et du vaudeville. Inauguré le 26 août 1912 au 86, rue Sainte-Catherine Ouest, à l’angle de la rue Saint-Urbain, le Théâtre Gayety est conçu par les architectes Ross & MacFarlane pour la Canadian Amusement Company. Avec environ 1 650 places, c’est alors l’un des théâtres les plus modernes de la ville : salle coquette, fauteuils confortables, bonne ventilation et propreté exemplaire. La soirée d’ouverture, avec la troupe américaine The Bowery Burlesquers, affiche complet dès la première, confirmant d’emblée le rôle du Gayety comme nouveau haut lieu des nuits montréalaises.

Dès ses premières saisons, le Gayety devient un théâtre populaire de burlesque, de revue et de vaudeville, tout en cherchant à demeurer « respectable » : on y instaure des matinées à prix réduits pour attirer les dames et les familles, et la direction insiste sur le fait que les spectacles ne doivent jamais porter atteinte à la morale. Le bâtiment est régulièrement rénové : en 1913, puis surtout en 1924, lorsque la Columbia Amusement Company, nouvelle propriétaire new-yorkaise, confie à Emmanuel Briffa le soin de transformer le théâtre en une salle luxueuse aux tons ivoire, or et vieux rose, abondamment éclairée, que la presse classe parmi les plus beaux théâtres de Montréal.

Au milieu des années 1920, le Gayety participe à l’essor du jazz à Montréal en présentant régulièrement des artistes noirs et des « orchestres de jazz de couleur », dont les Seven Syncopators, le clarinettiste George McClennon, la chanteuse de blues Lena Wilson et le chef d’orchestre Joe Jordan. Mais cette programmation audacieuse s’accompagne de tensions avec les autorités municipales : à la fin de 1929, la direction annonce la fin du burlesque après plusieurs condamnations pour obscénité, puis, en 1930, le théâtre est forcé de fermer temporairement à la suite d’un rapport du directeur de police le qualifiant d’« immoral », malgré la collaboration attestée du censeur officiel du théâtre.

Le bâtiment change ensuite plusieurs fois de vocation et d’enseigne. En 1931, il devient le Théâtre des Arts et accueille notamment le spectacle musical coloré Runnin’ Wild d’Irving C. Miller. En 1932, il est rebaptisé Théâtre Mayfair et adopte une politique de cinéma, proposant des doubles programmes avec les grandes vedettes de l’époque. En 1942, il reprend son ancien nom de Gayety et revient à une formule de vaudeville et de burlesque à 100 % : la salle se spécialise dans les revues d’effeuilleuses, accueillant des stars américaines comme Peaches et surtout Lili St-Cyr, dont les spectacles devenus légendaires provoqueront l’intervention répétée de la brigade de la moralité et mèneront à la fermeture du théâtre en 1953.

Le bâtiment est alors vendu à Louis-Oscar Gagnon et Émile Guay, puis brièvement relancé comme New Gayety avec la strip-teaseuse Gypsy Rose Lee en vedette. La même année, Jean Grimaldi, conseillé par l’exploitant Michael Costom, reprend l’exploitation et rebaptise la salle Théâtre Radio-Cité. Il en fait le premier grand théâtre francophone à l’ouest du boulevard Saint-Laurent, calqué sur le modèle du Radio City new-yorkais : vaste hall d’entrée, salons au sous-sol, grandes revues musicales, sketches comiques, numéros de variétés et super-vedettes de la chanson.

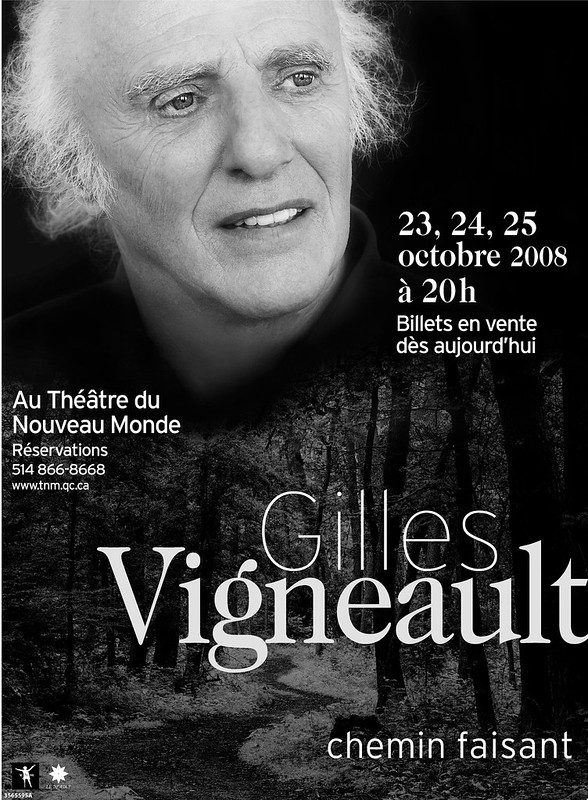

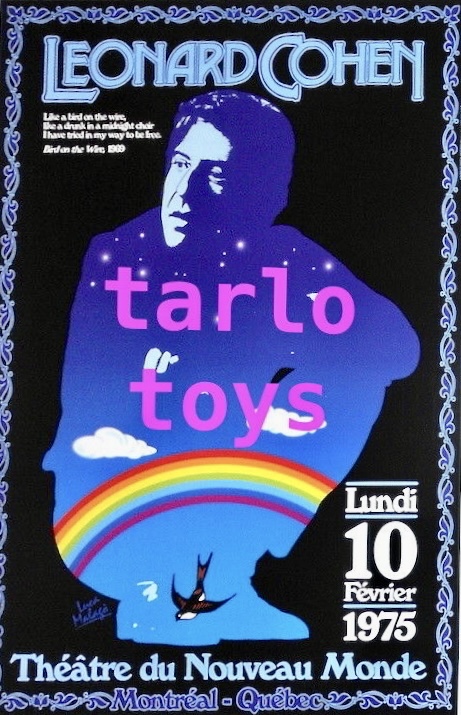

En 1956, Gratien Gélinas rachète le théâtre, le rénove en profondeur et lui donne le nom de Comédie-Canadienne. Aménagée dans l’ancien Radio-Cité, la salle compte environ 1 250 sièges répartis entre parterre, premier et deuxième balcons, ainsi que des loges latérales. Sa mission est de promouvoir les œuvres d’auteurs canadiens francophones et anglophones, tout en ouvrant largement la programmation à la chanson, au jazz et aux spectacles internationaux. Dans les années 1960, elle accueille notamment Jacques Brel, Charles Aznavour, Gilles Vigneault, Léo Ferré, Georges Brassens, Monique Leyrac, Petula Clark, Miles Davis, Ginette Reno, Jean Ferrat, et devient l’une des grandes salles de variétés du centre-ville.

À partir de 1971, la Comédie-Canadienne est temporairement reconvertie en cinéma permanent, avant que l’édifice ne soit finalement acquis par le Théâtre du Nouveau Monde le 8 septembre 1972. Le TNM y trouve enfin une salle à son nom et s’y installe de façon durable, faisant basculer le bâtiment de l’univers du burlesque, du music-hall et de la chanson vers celui du théâtre de répertoire. En 1997, d’importants travaux de modernisation et d’agrandissement sont menés sous la direction de l’architecte Dan S. Hanganu : restauration du cadre de scène de 1912, approfondissement du plateau, reconfiguration des espaces techniques, regroupement des services et création du Café du Nouveau Monde. Le 18 août 2022, un incendie ravage la partie arrière de l’édifice en chantier d’agrandissement, rappelant la vulnérabilité matérielle de ce lieu pourtant central dans l’histoire culturelle montréalaise.

1. Fondations du Théâtre du Nouveau Monde (1947–1957)

Entre 1947 et 1950, Jean Gascon se forme en France grâce à une bourse du gouvernement français. Il y perfectionne son art à l’École du Vieux-Colombier, joue pour plusieurs compagnies parisiennes prestigieuses et revient au Québec avec l’ambition de créer une troupe théâtrale professionnelle permanente.

En 1951, avec Jean-Louis Roux et l’avocat Mark Drouin, il fonde officiellement le Théâtre du Nouveau Monde. La première saison s’ouvre triomphalement avec L’avare de Molière au Gesù, spectacle acclamé par la critique et porté par une distribution exceptionnelle. Le TNM gagne rapidement le surnom de « Maison de Molière en Amérique du Nord », Molière devenant une pierre angulaire de son répertoire.

Les premières années sont marquées par des contraintes de censure imposées par les Jésuites du Gesù, une instabilité liée au manque d’autonomie du lieu et la volonté de posséder une salle indépendante.

Parallèlement, le TNM fonde en 1952 une école d’art dramatique, destinée à professionnaliser les comédiens et assurer une relève structurée. Cette école formera plusieurs figures majeures du théâtre québécois et mènera indirectement à la création de l’École nationale de théâtre du Canada en 1960.

Le TNM se distingue très tôt par l’accueil de figures internationales comme Marcel Marceau, la production d’un documentaire emblématique de l’ONF (Côté cour… côté jardin), la publication d’une collection littéraire dédiée à ses œuvres et l’ouverture à une programmation bilingue pour rapprocher les communautés francophones et anglophones.

Entre 1955 et 1958, le TNM accède à une reconnaissance internationale grâce à des tournées en France et en Europe, à sa participation au Festival international d’art dramatique, à des tournées nord-américaines et à des invitations prestigieuses au Festival de Stratford. En 1956, la compagnie affirme l’importance d’une dramaturgie nationale en lançant un concours destiné aux auteurs québécois, renforçant son rôle moteur dans la construction d’un théâtre identitaire.

En 1957, en raison de tensions idéologiques avec le Gesù, le TNM quitte ce lieu pour s’installer à l’Orpheum, devenant enfin maître de sa programmation et de sa salle, ce qui marque une nouvelle ère d’autonomie artistique.

En bref, le TNM naît d’un rêve structurant : bâtir une institution théâtrale professionnelle, moderne et ambitieuse. Entre tradition classique (Molière), ouverture internationale et défense de la création québécoise, il jette dans ces années fondatrices les bases d’un théâtre national majeur, à la fois pédagogique, artistique et politique.

2. Les années 1960 : crises, Brecht et refondations

À la fin des années 1950, Jean Gascon et Jean-Louis Roux rêvent de monter Bertolt Brecht. Leur première tentative avec L’Opéra de quat’sous est censurée par le recteur du Collège Sainte-Marie, ce qui contribue au départ du TNM du Gesù. En 1961, ils reviennent à la charge : L’Opéra de quat’sous est enfin présenté, dans une mise en scène majeure de Gascon, avec un décor de Robert Prévost et les voix de Monique Leyrac et Pauline Julien. C’est un triomphe. En 1965–1966, le TNM monte Mère Courage : Denise Pelletier y livre une performance mémorable.

Le TNM s’associe ensuite au Centre d’Arts Pierre Le Gardeur à Repentigny pour créer un théâtre d’été de 600 places. Deux saisons sont présentées (Kesselring, Rousseau, Paris-salade, Laure et les Jacques). La compagnie étant en crise et devant se recentrer, l’expérience cesse rapidement. Le centre lui-même brûle en 1967.

En 1963, le TNM traverse une annus horribilis : incendie de l’atelier de la rue Sanguinet (perte d’archives), grève de l’Union des artistes qui entraîne l’annulation de Monsieur de Pourceaugnac pour l’ouverture de la salle Wilfrid-Pelletier, reprise de L’Avare puis échec de L’ombre d’un franc-tireur dans un climat politique tendu, départ de Jean-Louis Roux qui parle ouvertement de « crise aiguë » (répertoire, public, conception du théâtre), puis départ de Guy Hoffmann l’année suivante. Jean Gascon admet que la troupe s’est éloignée de sa rigueur initiale sous la pression financière. Le TNM devient alors une fondation à but non lucratif, pour ne plus reposer sur un seul homme.

La saison 1965-1966 est artistiquement forte, mais la situation matérielle est catastrophique : démolition de l’Orpheum, salle Port-Royal de la Place des Arts finalement offerte à tous les théâtres, gouvernements qui refusent de financer une troupe permanente comme à Stratford. Déçu de ne pas avoir obtenu ni troupe salariée permanente, ni théâtre à lui, Jean Gascon démissionne en août 1966. Il part diriger le Festival de Stratford (1968–1974), tout en continuant ponctuellement à mettre en scène au TNM.

En 1966, Gascon recommande Jean-Louis Roux pour lui succéder. Celui-ci revient, alors que beaucoup annoncent la mort du TNM, et accepte de diriger une compagnie nomade et fragile, en se donnant un an pour la stabiliser. Son projet : refuser le simple divertissement, maintenir une forte présence de classiques (Molière, Shakespeare, etc.), affirmer un répertoire québécois et prendre des risques esthétiques et politiques. Il ouvre son mandat avec Le temps sauvage d’Anne Hébert et On n’a pas tué Joe Hill, pièce aux accents syndicaux et contestataires.

Roux nourrit une véritable passion pour Paul Claudel depuis les années 1940. Au TNM, il joue dans L’Échange (premier Claudel de la maison) en 1956, monte Le pain dur dans les années 1960, puis Le Soulier de satin, spectacle fleuve de plus de quatre heures pour le centenaire du Gesù en 1966. Dans les années 1970, il programme la trilogie des Coûfontaine (L’otage, Le pain dur, Le père humilié), dont il signe également la mise en scène.

Une troupe issue de l’École nationale de théâtre est créée en 1963 pour faire tourner des pièces classiques avec scénographie légère à travers le Canada. En 1966, le TNM récupère cette troupe et la place sous son enseigne : objectif, être une « fontaine de jouvence » pour la maison ; direction artistique assurée à partir de 1969 par Jean-Pierre Ronfard, qui pousse vers la création collective. Des tensions apparaissent entre création expérimentale, attentes du public et des subventionneurs. En 1973, après 15 productions, la troupe est mise en pause définitive.

Comme directeur artistique adjoint, Albert Millaire devient un véritable missionnaire du théâtre québécois : mise en scène de Le temps sauvage (Anne Hébert), Les grands soleils (Jacques Ferron), Bilan (Marcel Dubé), Les traitants (Guy Dufresne). Ces spectacles tournent largement au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Millaire contribue à ancrer le TNM comme scène centrale du répertoire national.

Pour le Festival du Canada (dans le cadre d’Expo 67), le TNM devient vitrine nationale : il présente un Bourgeois gentilhomme de Molière, mis en scène par Gascon, avec Georges Groulx et Denise Pelletier. La production inaugure le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, dont le grand foyer portera le nom de Jean Gascon.

Après la démolition de l’Orpheum, le TNM est itinérant (Comédie-Canadienne, Gesù). En 1967, la Place des Arts crée deux nouvelles salles : Maisonneuve et Port-Royal. Initialement refusé au TNM, le Port-Royal lui est finalement accordé avec exclusivité pour un an. Le TNM y présente cinq saisons, inaugurées par Bois-brûlés de Jean-Louis Roux, ce qui permet la mise en place d’un système d’abonnement et une meilleure stabilité de programmation.

À la Place des Arts, Roux veut éduquer, impliquer et fidéliser le public : en 1968, il lance le journal L’Envers du décor, envoyé aux abonnés avec les programmes : portraits, analyses, coulisses, chroniques (dont Le TNM de A à Z et Le Coin public où le public s’exprime). Des rencontres régulières après les spectacles, qui deviendront les « 3e mardis du TNM », visent à faire du public un partenaire actif, pas un simple consommateur.

En 1969, le TNM ouvre les Lundis du TNM sur le petit Plateau 2 du Port-Royal : vocation, théâtre expérimental, nouveaux auteurs, formes hybrides. L’ouverture se fait avec babababellllll de Raôul Duguay, spectacle poético-musical et politique, avec le groupe L’Infonie (dont Walter Boudreau). D’autres créateurs y passent (Claude Péloquin, Théâtre sans fil, etc.). La série est controversée mais saluée par la critique. Elle témoigne de la volonté du TNM d’être aussi un laboratoire d’avant-garde, au cœur de l’effervescence culturelle québécoise.

3. Les années 1970 : audaces, tournées et grands chocs

Jean-Pierre Ronfard arrive en 1970 comme secrétaire général. Il pousse le TNM à oser davantage : mettre en scène ce qui s’écrit de plus neuf, de plus poétique et moins naturaliste au Québec. Roux le considère comme sa « conscience » : un homme de grande culture dont il écoute les avis. Son mandat administratif est court (2 ans), mais son influence artistique dure : en 1972, il signe la création mémorable de Les oranges sont vertes de Claude Gauvreau, et en 1978 la mise en scène de HA ha !... de Réjean Ducharme. Plus tard, Lorraine Pintal créera une bourse Jean-Pierre Ronfard (résidence de mise en scène) en hommage à ce rôle de passeur.

En pleine crise d’Octobre 1970, Roux met en scène Jeux de massacre d’Eugène Ionesco, pièce nouvellement créée à Paris. Le TNM distribue un feuillet dénonçant la Loi des mesures de guerre. Un faux appel à la bombe survient en pleine représentation au Port-Royal. La coïncidence entre la pièce et le climat politique fait croire à une programmation volontairement subversive, alors que la pièce était programmée avant les événements. Roux, fédéraliste, réaffirme que ses options politiques ne dictent pas sa programmation.

Tartuffe (mise en scène : Jean-Louis Roux), créé en 1968, devient un cheval de bataille international. En 1971, le TNM repart en grande tournée : France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS. Le TNM présente aussi La guerre, yes sir ! de Roch Carrier (mise en scène : Albert Millaire), faisant résonner un texte québécois dans de nouveaux territoires. La critique européenne salue le niveau de la troupe et la lecture « régénérée » de Molière.

En 1972, Ronfard découvre la pièce de Claude Gauvreau chez Gérald Godin. Il est frappé par cette œuvre « exploréenne » radicale et convainc Roux de la monter malgré la crainte du vide en salle. Résultat : 44 représentations, plus de 30 000 spectateurs, salles combles. Pièce au langage cru, érotisme explicite, critique virulente de l’ordre social québécois, Les oranges sont vertes devient un jalon majeur de la dramaturgie québécoise.

Au début des années 1970, la Comédie-Canadienne de Gratien Gélinas est fragilisée, plusieurs acheteurs se manifestent. En 1971, le TNM reçoit une subvention spéciale du Secrétariat d’État pour ses 20 ans. En 1972, après de longues négociations, le TNM achète la salle de la rue Sainte-Catherine. Il déménage rapidement et y joue dès l’automne, se sentant enfin chez lui. Le bâtiment ne contient cependant ni bureaux, ni salles de répétition, ni ateliers : pendant 25 ans, le TNM vivra entre la salle du centre-ville et des locaux de travail à Saint-Henri (rue Thérien, puis Saint-Ferdinand).

Pour les 20 ans du TNM, Roux invite Jean-Louis Barrault à mettre en scène Le mariage de Figaro (Albert Millaire en Figaro). Barrault, légende du théâtre français et maestro du mime, donne aussi une conférence et une performance au TNM. Leur complicité remonte à Claudel et à la soirée inaugurale du Port-Royal (1967) avec l’Odéon autour de Saint-Exupéry. Roux invite aussi Jean-Marie Serreau à monter Homme pour homme de Brecht : le TNM continue de se brancher sur les grands courants européens.

Le Théâtre-midi est lancé du lundi au vendredi : petites pièces d’environ 45 minutes, à 12 h 15, pensées pour les travailleurs du centre-ville. Billet à prix modeste, boîte à lunch optionnelle, ambiance conviviale. Inauguré par Jean Barbeau avec Joualez-moi d’amour (mise en scène : Roux), le cycle se termine en 1978 après avoir fait émerger des textes de Michel Garneau, Michel Tremblay, François Beaulieu, Roger Garand, Raymond Lévesque, etc.

En 1976, Roux veut ouvrir la saison avec une pièce jouée par 17 détenus du Centre fédéral de formation : Quand j’y ai dit ça … a parti à rire de Léo Lévesque (écriture carcérale crue). Le nouveau solliciteur général, Francis Fox, annule le projet malgré une première approbation. La pièce sera créée plus tard (1982) par des comédiens professionnels à La Polonaise. Parallèlement, dès 1976–1978, Gascon et Roux croient la rénovation majeure du TNM imminente, avec un projet sur 5 étages, centralisation des services, nouvelle scène, meilleur équipement technique. Ce rêve sera sans cesse repoussé ; Gascon mourra avant de le voir aboutir et Roux devra attendre 20 ans et deux autres directorats pour assister enfin aux travaux de 1996-1997.

Après des réceptions mitigées de Bonjour là, bonjour (1974) et Sainte Carmen de la Main (1976) dans d’autres compagnies, Roux offre au duo Tremblay / Brassard une seconde chance au TNM. Brassard repense complètement la mise en scène : refus d’illustrer le texte, redistribution des répliques, travail sur les chœurs, dispositifs scéniques novateurs. Résultat : en 1978, Sainte Carmen de la Main devient un succès durable ; en 1980, Bonjour, là, bonjour (mise en scène autour d’une grande table et huit chaises) entrera dans les annales. Brassard s’impose comme accoucheur scénique de l’œuvre de Tremblay.

Roux programme également Les fées ont soif de Denise Boucher, pièce féministe mettant en scène la Vierge Marie, une mère et une prostituée, qui démonte les stéréotypes féminins. Déjà, en 1976, il avait programmé La nef des sorcières, autre pièce féministe collective. Le Conseil des arts de Montréal menace de couper les subventions ; le conseil d’administration du TNM demande à Roux de retirer la pièce. Roux refuse, propose sa démission, mais maintient la création, sans subvention. Succès public : salle comble, ovation. Mais aussi : pétitions, manifestations religieuses devant le théâtre, injures, menaces (jusqu’aux menaces de mort envers l’auteure et insultes à Roux accusé de « satanisme »). Les fées ont soif devient un cas emblématique de la censure et de la liberté artistique au Québec.

4. Les années 1980 : fin de Roux, Reichenbach, survie et relance

Roux défend le TNM comme service public, qui ne peut être soumis aux seules lois du marché : l’État doit soutenir le théâtre, et le théâtre ne doit pas simplement suivre « les goûts du jour ». Ses dernières années sont marquées par des conflits avec le conseil d’administration, qui intervient dans ses choix artistiques. En 1981, après près de 30 ans au TNM (dont 16 comme directeur artistique), il quitte la compagnie pour diriger l’École nationale de théâtre du Canada (1981-1987).

André Pagé, ex-directeur de la section française de l’ENT (1971-1980), est nommé directeur artistique du TNM en octobre 1981. Reconnu comme un grand pédagogue et moteur de création, il suscite d’énormes attentes : renouveler le TNM, soutenir la dramaturgie d’ici, fédérer des équipes. Le 16 mars 1982, en pleine transition avec Roux, Pagé se suicide. Le milieu est sous le choc et le TNM se retrouve en deuil et en crise. Le conseil d’administration confirme malgré tout le départ de Roux et mandate un comité consultatif (Brassard, Boisjoli, Gascon) pour recommander un nouveau directeur en 30 jours.

Le TNM nomme Olivier Reichenbach directeur artistique en juin 1982. Avant sa nomination, il a déjà signé une douzaine de mises en scène marquantes au TNM (Equus, Floralie, Les rustres, Un reel ben beau ben triste, etc.). Sa première saison « héritée » est un peu bancale, mais dès 1983-1984, il affirme une ligne claire : grands classiques (Tartuffe, Arlequin, serviteur de deux maîtres), théâtre contemporain international (Amadeus, Caryl Churchill), création québécoise (La passion de Juliette de Michelle Allen), ouverture aux metteurs en scène de la nouvelle génération (Desgagnés, Cyr, Pintal, Lepage).

Reichenbach annonce un noyau de sept comédien·nes associés au TNM — esquisse de troupe permanente, vieux rêve de Gascon. Le Tartuffe inaugural de cette aventure est un triomphe (décor Guy Neveu, Raymond Chouinard en Tartuffe, Andrée Lachapelle puis Monique Miller en Elmire). Mais la troupe ne peut être élargie comme souhaité : le modèle demeure fragile et sera vite remis en question.

En 1984, le TNM fait face à un gros déficit et à un conflit avec les employé·es (abonnement, billetterie, bar) qui entraîne une grève, puis un lock-out. Le conseil d’administration met la bâtisse en vente ; un projet d’achat par McDonald’s, impliquant d’intégrer la salle à un complexe commercial, provoque un tollé. La saison 1984-1985 est annulée, le TNM est carrément menacé de disparition. En 1985, la mobilisation du milieu et d’acteurs civils, notamment une pétition au ministre Clément Richard, aboutit : une filiale de La Laurentienne achète la bâtisse, permettant d’éponger la dette, le TNM signe un bail, et après règlement du conflit, l’État augmente la subvention annuelle. Le TNM « ressuscité » reprend avec L’avare de Molière, et Hydro-Québec deviendra propriétaire du théâtre quelques années plus tard.

La troupe permanente est abandonnée comme noyau officiel : statut de « pigistes récurrents », plus souple, moins fermé symboliquement. Reichenbach continue de structurer chaque saison autour de grands textes du répertoire, d’une pièce contemporaine, d’une comédie et d’une création. Après l’échec douloureux de la création Rien que la lune (troupe Circus), il renonce à développer de nouvelles créations au TNM lui-même, mais poursuit les relectures du répertoire québécois et récupère des succès de la scène indépendante, notamment Les feluettes de Michel Marc Bouchard, créée au Théâtre PàP.

Reichenbach impose une vision esthétique très nette : soin extrême de la scénographie, des costumes, de la musique et surtout des éclairages. Il met de l’avant une nouvelle génération de concepteurs : le décorateur Guy Neveu, l’éclairagiste Michel Beaulieu, qui donne une forte identité visuelle à l’ère Reichenbach, ainsi que les scénographes Claude Goyette (jeux de miroirs, grilles de L’école des femmes) et Danièle Lévesque (56 frigos de Bonjour, là, bonjour ; Médée en asphalte et acier ; appartement suspendu de HA ha!...).

Pour les 35 ans du TNM, la création des Prix Gascon-Roux rend hommage aux deux cofondateurs. Ces prix, votés par les abonnés, récompensent meilleur spectacle, acteur, actrice, scénographie, son, éclairage, costumes. Les lauréats reçoivent une bourse et un objet d’art, d’abord signé Walter Schluep, puis Michel Goulet.

Reichenbach ouvre le grand plateau du TNM à des créateurs issus de la jeune création des années 1970 : René Richard Cyr (Bonjour, là, bonjour puis L’école des femmes), Lorraine Pintal (HA ha !..., Inès Pérée et Inat Tendu), Robert Lepage (Songe d’une nuit d’été), Yves Desgagnés (La passion de Juliette et d’autres mises en scène). Cette politique fait du TNM un tremplin majeur pour la nouvelle génération de metteurs en scène, qui deviendra ensuite centrale dans tout le théâtre québécois.

Dans l’entrepôt de la rue Saint-Ferdinand à Saint-Henri (qui abrite déjà administration, archives, costumes et salles de répétition), le TNM crée en 1989 les Ateliers du TNM : ateliers de fabrication de costumes et accessoires, modèle inspiré des grands théâtres européens et du Festival de Stratford. Sous la direction de Lydia Randolph, l’atelier assemble pour chaque production une équipe spécialisée (coupe féminine/masculine, couturières, chapelières). Tout y est confectionné « maison » jusqu’à la rénovation de 1996-1997. Les ateliers sont démantelés lors du regroupement des services sur la rue Sainte-Catherine, faute d’espace : c’est la fin d’une ère de confection interne.

5. Les années 1990 : Godot, arrivée de Pintal et grande rénovation

Pour sa dernière saison, Olivier Reichenbach programme En attendant Godot de Samuel Beckett, qu’il considère comme une œuvre absolue. André Brassard commence par une approche réaliste (sans-abri), puis revoit complètement sa mise en scène en cours de route : il transforme la pièce en cirque beckettien dans un vieux théâtre délabré, avec deux comédiens burlesques qui attendent leur directeur. La distribution est d’exception : Normand Chouinard (Vladimir), Rémy Girard (Estragon), Jean-Louis Millette (Pozzo), Alexis Martin (révélation dans le rôle du garçon). Le spectacle est à la fois loufoque et métaphysique, et devient une clôture éclatante et emblématique du directorat Reichenbach.

Reichenbach donne au TNM une identité claire, autonome des fondateurs, mais fidèle à leur esprit : grand théâtre de répertoire (classiques + auteurs québécois), prestige sans tape-à-l’œil, ancré dans la conscience de l’Histoire. Il voit sa mission comme l’union entre la jeune création québécoise post-1968 et la grande tradition théâtrale sur la plus grande scène de Montréal. En clarifiant la mission du TNM, il permet de penser la pérennité de la compagnie sur des bases artistiques solides.

En 1992, le TNM est en crise : déficit équivalent à 50 % du chiffre d’affaires, abonnements en chute libre, spectre de la disparition. Le conseil d’administration confie à Lorraine Pintal – première femme à la tête du TNM – un double mandat : direction artistique et direction générale (recommandation chaude de Jean-Louis Roux). Pintal arrive avec 20 ans de métier : cofondatrice du Théâtre de la Rallonge, metteuse en scène (Syndrome de Cézanne, Madame Louis 14), animatrice / rassembleuse, avec un fort sens des réalités (expérience en télé, gestion de budgets et de productions). Son style : mouvement perpétuel, énergie contagieuse, capacité à conjuguer vision artistique et gestion concrète.

Elle reconduit des employés historiques (mémoire de la maison) et intègre de nouvelles forces (Loui Mauffette, Stéphane Leclerc, Nadine Marchand). Sa ligne directrice : « innovation et soutien à la tradition », inspirée d’Antoine Vitez : un « théâtre élitaire pour tous ». Sa première saison rassemble Brassard, Poissant, Cyr, Alice Ronfard : un plateau de metteurs en scène majeurs. Elle met régulièrement elle-même en scène (environ une production par saison), articulant accessibilité des grands classiques, ouverture à la création et diversité des cultures.

En continuité avec Roux puis Reichenbach, les traductions québécoises des grands textes étrangers restent un principe fort : toute pièce étrangère est traduite / adaptée par un auteur d’ici, pour que la langue résonne avec le public québécois contemporain. De nombreux traducteurs majeurs collaborent à cette période (Normand Chaurette, Jean Marc Dalpé, Michel Garneau, Normand Canac-Marquis, Marco Micone, René Gingras, Élisabeth Bourget, René-Daniel Dubois, Rébecca Déraspe, René Richard Cyr, Sarah Berthiaume, Fanny Britt, etc.).

Pintal crée la Troupe des abonné·e·s : groupe d’amateurs sélectionnés, formés durant des ateliers (voix, masque, texte, improvisation) et encadrés par un metteur en scène professionnel. La première production est une adaptation de Vie et mort du roi boiteux (Michel Monty), avec chœurs, relais de comédiens, partition éclatée. D’autres metteurs en scène prennent le relais (Jean-Yves Leduc, Martin Faucher, etc.). Après la perte d’une subvention (Du Maurier), la troupe doit s’autofinancer, s’essouffle et s’arrête en 2010 après La trilogie des dragons.

Pintal porte le vieux rêve de moderniser et agrandir le TNM, resté inchangé depuis les travaux de Gratien Gélinas en 1957. Le projet « Bâtir un nouveau monde » est d’abord chiffré à 18 M$ (16,5 M$ publics + 1,5 M$ en campagne privée). La campagne dépasse l’objectif, mais les gouvernements n’accordent finalement que 11 M$ ; le projet est réduit avec une coupe de 2000 pieds carrés. Malgré les compromis, elle mène à bien une rénovation majeure : regroupement de toutes les fonctions sur la rue Sainte-Catherine, scène approfondie, cage de scène élevée, trappes, meilleurs dégagements, loges déplacées et modernisées, restauration du cadre de scène de 1912, création du Café du Nouveau Monde comme espace social. Architecte : Dan S. Hanganu, conception scénique : Luc Plamondon (Trizart). L’inauguration se fait avec La vie est un songe (Calderón), mise en scène Claude Poissant, traduit par Jean-Pierre Ronfard, dans la nouvelle salle Gascon-Roux.

Durant l’itinérance (Monument-National, salle Pierre-Mercure), deux gros événements marquent cette période : Cyrano de Bergerac (Alice Ronfard, avec Guy Nadon puis Pierre Lebeau dans le rôle-titre) – 52 représentations et reprise estivale en 1997 au nouveau TNM –, ainsi que Tartuffe (1997) mis en scène par Pintal, duel magistral Gérard Poirier / Gabriel Arcand, qui connaît de nombreuses supplémentaires. Ces spectacles deviennent des repères dans l’histoire du TNM.

Pintal fait de Claude Gauvreau un axe central : opéra Le vampire et la nymphomane (Chants libres, 1996), Les oranges sont vertes (1998, 50 ans de Refus global), L’asile de la pureté (2003), La charge de l’orignal épormyable (2008). Elle veut réhabiliter une œuvre jugée « dérangeante » mais fondamentale, qui brise les dogmes, explose la langue et dénonce les systèmes oppressifs.

Toute une nuit de poésie (26 septembre 1998) est organisée : nuit blanche de minuit à 6 h, 50 poètes, clin d’œil à la Nuit de la poésie de 1970 et à Gauvreau. C’est aussi le lancement de l’École du spectateur : matinées scolaires au TNM, début avec L’Odyssée (adaptation Alexis Martin / Dominic Champagne), puis, à partir de 2007, trois matinées par spectacle, une douzaine par saison, plus de 800 jeunes à la fois. L’objectif est de former le regard des adolescents et de participer à leur développement culturel et affectif.

Après la rénovation, le TNM multiplie ses tournées en région avec Diffusion Inter Centres : 2–3 spectacles par an voyagent partout au Québec, prolongent la vie des productions et rendent accessibles les grandes œuvres aux publics hors Montréal.

Sous Pintal, l’explosion des adaptations de grandes œuvres littéraires est notable : Don Quichotte (Cervantès) adapté par Wajdi Mouawad et Dominic Champagne, mis en scène par Champagne (succès menant à une reprise), L’Odyssée (Homère) adaptée par Champagne et Alexis Martin, succès phénoménal avec une reprise, un transfert au Théâtre Maisonneuve, une diffusion télé en direct et 84 représentations (record historique du TNM), puis Moby Dick (Melville) en 2015, adapté avec Bryan Perro, Normand D’Amour en Achab.

Le décès brutal de Jean-Louis Millette le 29 septembre 1999, peu avant qu’il ne joue Falstaff (Les joyeuses commères de Windsor) au TNM, provoque un immense deuil. Figure majeure de la scène et de la télé, il avait marqué le TNM pendant 40 ans : L’opéra de quat’sous (1964), Six personnages en quête d’auteur (1992), En attendant Godot, Le balcon, Le passage de l’Indiana, Les bas fonds, Un chapeau de paille d’Italie, etc. Le TNM organise une cérémonie d’adieux ouverte au public, à la hauteur de son importance dans la mémoire collective.

6. Les années 2000 et après : cycles, mythes et enjeux de société

À partir de 2000, le TNM de Lorraine Pintal consolide et amplifie toutes ces lignes de force. Le cycle shakespearien d’Yves Desgagnés (2000) est inauguré après la mort soudaine de Jean-Louis Millette : Yves Desgagnés remplace Les joyeuses commères de Windsor par Le songe d’une nuit d’été, puis reviendra à Falstaff et complètera un brillant triptyque shakespearien (Songe, Joyeuses commères, La nuit des rois) dans les traductions musicales de Normand Chaurette. Ce cycle fantasque, sensuel et profondément humain est salué comme un des grands moments de l’histoire du TNM.

Réjean Ducharme entretient un long et profond lien avec le TNM, d’abord mal reçu avec Le Marquis qui perdit, puis réhabilité par Ronfard et surtout par Lorraine Pintal, qui devient son interprète majeure. En portant HA ha !..., Ines Pérée et Inat Tendu, L’hiver de force et plus tard L’avalée des avalés à Paris, Avignon et au TNM, elle inscrit durablement sa parole radicale dans le répertoire, sans pourtant n’avoir jamais rencontré l’« enfantôme ».

Pour les 50 ans du TNM, Lorraine Pintal ressuscite la Troupe des Jeunes Comédiens en plein air avec de jeunes diplômé·e·s, autour de farces de Molière jouées gratuitement dans le parc voisin. Le mariage forcé, puis Le médecin malgré lui deviennent une véritable école de théâtre à ciel ouvert, lançant la carrière de plusieurs comédien·ne·s.

Pintal relance fortement l’international : échanges avec l’Odéon, Marseille, Nanterre, Hamlet avec Charles Berling, et tournées du TNM en France. En retour, de grands artistes français foulent la scène du TNM, tandis que Pintal y présente aussi ses propres mises en scène en France, faisant du théâtre un véritable carrefour transatlantique.

Invité par Reichenbach puis Pintal, Robert Lepage marque le TNM avec des spectacles technologiquement audacieux : Le songe d’une nuit d’été, La vie de Galilée et plus tard La face cachée de la lune, Le projet Andersen, Coriolan, 887, etc. Chaque projet conjugue innovation scénique et récit personnel ou historique, créant l’événement à chaque passage.

Au tournant des années 2000, le TNM multiplie les grandes adaptations de mythes : Pierre Yves Lemieux revisite Tristan et Yseult, Candide et surtout La belle et la bête (spectacle multimédia à grand succès), tandis qu’Alexis Martin transpose L’Odyssée puis L’Illiade pour la scène. Ces relectures donnent une nouvelle vie scénique aux grands récits fondateurs.

Le TNM devient un laboratoire pour l’adaptation de romans : Le procès de Kafka par François Girard et Serge Lamothe, Une adoration de Nancy Huston, plusieurs œuvres de Ducharme, Le Journal d’Anne Frank, Le Tour du monde en 80 jours, des textes de Gabrielle Roy, Dostoïevski, ainsi que Fleuve de Sylvie Drapeau. La scène se nourrit de la littérature pour offrir des spectacles marquants et variés.

Michel Lemieux et Victor Pilon apportent au TNM un théâtre d’images où se mêlent acteurs réels et projections dans La tempête, La belle et la bête et Icare. En ouvrant la porte à cette interdisciplinarité (cirque, danse, opéra, musical), Pintal rajeunit le public et inscrit le TNM au cœur du virage technologique.

De Reichenbach à Pintal, Goldoni revient régulièrement sur la scène du TNM, porté par des metteurs en scène virtuoses. Le tricentenaire de sa naissance donne lieu à un coup d’éclat : l’accueil de l’Arlecchino légendaire du Piccolo Teatro et d’autres productions italiennes, pendant que le TNM monte en parallèle ses propres comédies goldoniennes.

Devant le désintérêt pour les programmes payants, le TNM crée L’Emporte-pièces, un programme annuel-livre qui présente toute la saison. À la fois objet de mémoire et outil de médiation exceptionnel, il documente les créations et leurs contextes ; seule la 13e édition, achevée mais jamais publiée, sera victime de la pandémie.

Autour du « Projet Sophocle » de Wajdi Mouawad, le TNM participe à une aventure de médiation culturelle sur cinq ans avec 50 adolescents de plusieurs pays. Voyages, sorties et discussions guidées par le mot d’ordre « apprends à lire, écrire, compter, parler, penser » transforment durablement leur rapport au monde et à la citoyenneté.

L’annonce de la présence de Bertrand Cantat dans Des femmes déclenche une violente controverse médiatique et politique sur la violence faite aux femmes, le pardon et la réhabilitation. Malgré la défense du choix artistique par Pintal, Cantat est finalement écarté et le spectacle se joue sans lui, illustrant le pouvoir du théâtre de provoquer des débats de société brûlants.

Le bâtiment du TNM fête ses 100 ans, rappelant ses vies successives comme théâtre de vaudeville, cinéma, cabaret burlesque, salle de théâtre français, puis Comédie Canadienne. De Lili St-Cyr à Gratien Gélinas, une foule d’artistes ont marqué ces planches devenues, avec le TNM, l’un des lieux les plus « hantés » symboliquement de Montréal.

Depuis Les feluettes, le TNM accompagne la carrière de Michel Marc Bouchard, créant plusieurs de ses pièces majeures. À partir de 2012, ses nouvelles œuvres (Christine, la reine-garçon, La divine illusion, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Embrasse) deviennent des événements, ancrés à la fois dans l’Histoire et dans le territoire québécois.

Après des décennies de collaboration avec Michel Tremblay, le TNM explore son univers sous forme musicale : Le chant de Sainte Carmen de la Main, Demain matin, Montréal m’attend et l’opéra Nelligan sont de grands succès populaires. Ces productions, signées entre autres par René Richard Cyr, confirment à quel point l’œuvre de Tremblay est indissociable de l’identité culturelle québécoise.

En partenariat avec Juste pour rire, le TNM offre l’été de grands spectacles épiques (Cyrano de Bergerac, Les trois mousquetaires, Roméo et Juliette) mis en scène par Serge Denoncourt. Ces productions à grand déploiement, très familiales, répondent à un désir du public de vivre de grandes émotions théâtrales en plein été.

Pour son 65e anniversaire, le TNM met à l’honneur le travail du photographe Yves Renaud via une exposition extérieure et un livre d’art, après avoir célébré André Le Coz cinq ans plus tôt. Leurs images fixent l’éphémère, gardant vivante la mémoire visuelle de décennies de créations.

Après la mort de Réjean Ducharme, on apprend qu’il lègue au TNM ses droits d’auteur et de parolier sur ses œuvres déjà diffusées. Ce geste de reconnaissance mène à la création des Amitiés ducharmiennes et à la décision de baptiser la deuxième salle de répétition à son nom, assurant la pérennité de son œuvre au cœur du TNM.

Constatant que la rénovation de 1997 était incomplète, le TNM lance une phase 2 d’agrandissement et de modernisation pour répondre à ses missions artistiques, communautaires et technologiques. Avec un projet de 21 M$ soutenu majoritairement par les gouvernements, la campagne « Déployer le Nouveau Monde » vise à compléter le financement et à préparer l’avenir.

Lorraine Pintal formalise un vaste chantier consacré aux écritures féminines, prolongeant 40 ans de présence d’autrices au TNM. De La nef des sorcières à La femme qui fuit, en passant par Boucher, Marchessault, Fréchette, de la Chenelière, Reza, Roy, Drapeau, Britt, Bürger, etc., le TNM affirme la place centrale d’une parole de femmes forte, audacieuse et profondément originale.

En pleine série triomphale des Trois sœurs, la pandémie de Covid-19 force en mars 2020 la fermeture immédiate des salles : sept spectacles sont annulés ou reportés, et le TNM restera fermé 18 mois. Quelques initiatives (comme Zebrina devant un public restreint et des laboratoires en ligne) permettent de garder un lien avec le public et de soutenir les créateurs, mais la tragédie se joue cette fois hors scène.

7. Notes

- Cadre général et périodisation. La présente fiche adopte une structure par directorats successifs (Gascon, Roux, Reichenbach, Pintal) et par périodes thématiques (fondations, crises, refondations, rénovations), en s’appuyant d’abord sur les dossiers historiques officiels du Théâtre du Nouveau Monde (chronologies, textes commémoratifs, programmes de saisons, publications anniversaires) et sur les synthèses produites par des historiens du théâtre québécois. Cette périodisation reprend les grandes balises consacrées dans l’historiographie du TNM : fondation en 1951, directorat Roux (1966–1981), directorat Reichenbach (1982–1992) et ère Pintal (à partir de 1992).

- Histoire du bâtiment (Gayety – Théâtre des Arts – Mayfair – Radio-Cité – Comédie-Canadienne – TNM). La reconstitution de la trajectoire du bâtiment du 86, rue Sainte-Catherine Ouest s’appuie sur un corpus de sources primaires constitué d’annonces, de comptes rendus de spectacles et de chroniques mondaines publiés dans la presse montréalaise francophone et anglophone du XXe siècle (La Presse, Le Devoir, La Patrie, Le Canada, The Gazette, Montreal Star, Montreal Daily Star, etc.), ainsi que sur les dossiers iconographiques et textuels conservés à BAnQ (affiches, photographies, programmes de spectacles). Ces sources confirment la succession des enseignes (Gayety, Théâtre des Arts, Mayfair, Radio-Cité, Comédie-Canadienne) et la reconversion en salle de théâtre francophone, puis en siège du TNM.

- Gayety et culture populaire. Les sections consacrées au Théâtre Gayety et au burlesque reposent notamment sur les chroniques de spectacles, les publicités et les comptes rendus de procès pour « indécence » ou « obscénité » parus dans la presse montréalaise des années 1910 à 1950, ainsi que sur les travaux d’historiens de la culture populaire et des cabarets montréalais, qui situent le Gayety dans le réseau des salles de variétés de la rue Sainte-Catherine et dans l’essor du jazz et des revues d’effeuilleuses au centre-ville.

- Comédie-Canadienne, Radio-Cité et théâtre québécois. Les informations portant sur la Comédie-Canadienne, sur la reprise de l’ancienne salle par Gratien Gélinas et sur la programmation de chanson, de jazz et de théâtre (Brel, Ferré, Vigneault, Lévesque, etc.) sont tirées de monographies et d’articles consacrés à Gélinas, des dossiers de presse de l’époque, ainsi que de synthèses produites par des organismes de diffusion de la mémoire théâtrale (Société d’histoire du théâtre du Québec, encyclopédies et notices spécialisées). Ces documents permettent de replacer la Comédie-Canadienne comme maillon essentiel entre le burlesque du Gayety et le théâtre de répertoire du TNM.

- Fondations du TNM et années Gascon / Roux. Pour la période 1947–1966 (séjour de Jean Gascon en France, fondation du TNM, premières saisons au Gesù, déménagement à l’Orpheum puis à la Place des Arts), la fiche s’appuie sur les récits autobiographiques et témoignages de Jean Gascon et Jean-Louis Roux, sur les synthèses historiques portant sur le théâtre au Québec au XXe siècle, ainsi que sur les notices des grandes institutions (Festival de Stratford, École nationale de théâtre du Canada, Place des Arts). Ces sources éclairent à la fois l’ambition de créer une troupe permanente de répertoire et les tensions avec la censure religieuse et les pouvoirs publics.

- Crises des années 1960–1970, Brecht et théâtre engagé. La description de la « crise » des années 1960 (incendies, grève de l’Union des artistes, départ de Gascon, retour de Roux, création des Lundis du TNM, programmation de Brecht, Claudel, Ionesco, pièces féministes et théâtre expérimental) combine le dépouillement de programmes de saison, les archives internes du TNM (rapports annuels, procès-verbaux du conseil d’administration) et les analyses de chercheurs qui ont étudié les liens entre le TNM, les luttes syndicales, la Révolution tranquille et la montée des dramaturgies féministes et nationalistes.

- Période Reichenbach, crise financière et sauvegarde du théâtre. Les épisodes relatifs au directorat d’Olivier Reichenbach (tentative de troupe permanente, crise financière des années 1980, projet de vente de la salle, intervention de l’État, création des Prix Gascon-Roux) proviennent des dossiers de presse (La Presse, Le Devoir, etc.), des communiqués officiels du TNM, des rapports de gestion et des témoignages d’artistes et de gestionnaires. Ces sources permettent de documenter la dimension institutionnelle et politique de la « sauvegarde » du TNM au cœur du centre-ville.

- En attendant Godot (1992) et fin du directorat Reichenbach. La description de la production d’En attendant Godot mise en scène par André Brassard repose sur la critique parue dans les quotidiens montréalais au moment de la création, sur les programmes du spectacle et sur les textes commémoratifs publiés par le TNM pour souligner le caractère emblématique de cette mise en scène dans l’histoire de la maison.

- Rénovation de 1996–1997 et projet « Bâtir un nouveau monde ». Les détails concernant la rénovation majeure du TNM (regroupement des services sur la rue Sainte-Catherine, interventions de Dan S. Hanganu, création du Café du Nouveau Monde, approfondissement du plateau, restauration du cadre de scène de 1912) sont tirés des documents de présentation du projet, des campagnes de financement publiques et privées, des dossiers de presse, ainsi que des textes produits par le TNM pour son programme anniversaire de réouverture. Ces sources mettent en lumière la manière dont l’architecture et le projet artistique sont pensés conjointement.

- Directorat de Lorraine Pintal, médiation et ouvertures contemporaines. La synthèse de l’ère Pintal (création de la Troupe des abonné·e·s, École du spectateur, grandes adaptations littéraires, cycles de Shakespeare, Ducharme, Gauvreau, collaborations avec Robert Lepage, ouverture aux écritures féminines, partenariats internationaux et projets de médiation) s’appuie sur les dossiers de saison, les publications du TNM (programmes, bilans, ouvrages collectifs), les entretiens accordés par la directrice artistique ainsi que sur des études récentes consacrées aux pratiques de médiation culturelle au théâtre.

- Méthodologie et limites. Cette fiche est conçue comme une mise en récit synthétique d’un matériau documentaire volumineux (archives institutionnelles, presse, iconographie, entretiens, travaux universitaires). Elle privilégie un point de vue diachronique (suivi des directorats) et thématique (répertoire, architecture, médiation, enjeux politiques) plutôt qu’un relevé exhaustif de toutes les productions. Certaines saisons, créations ou artistes ne sont donc évoqués qu’indirectement ou de manière allusive, même si les sources consultées permettraient d’en proposer une analyse plus détaillée dans des notices spécifiques (spectacles, cycles thématiques, portraits d’artistes, etc.).