Café Top Hat (Montréal)

Cabaret et boîte de nuit emblématique situé au 720, rue Sainte-Catherine Ouest, le Café Top Hat fut l’un des établissements phares de la vie nocturne montréalaise de l’après-guerre. Actif de 1945 à 1959, il s’inscrit dans l’âge d’or des grands cabarets du centre-ville, avant de disparaître à la suite d’une répression des permis d’alcool et d’un incendie en 1960. [1], [5], [7]

1. Présentation

Le Café Top Hat était un cabaret et café-spectacle situé au 720, rue Sainte-Catherine Ouest, au cœur du centre-ville de Montréal, à quelques pas du théâtre Palace et face au Centre Eaton. Actif de 1945 à 1959, il compte parmi les grandes boîtes de nuit qui ont donné à Montréal sa réputation de « ville du péché » dans l’ère d’après-guerre, à une époque où big bands, revues et jazz dansant dominaient la scène nocturne. [1]

2. Montréal, « sin city » des cabarets

Dans les années 1920 et 1930, la prohibition était en vigueur aux États-Unis, ce qui amenait des gangsters de premier plan, dont Al Capone, à fréquenter Montréal. Même s'il était illégal de boire de l'alcool dans les lieux publics au Canada, la ville comptait au moins quinze grandes boîtes de nuit et une vingtaine de petits salons et plus, qui servaient tous de l’alcool et proposaient des spectacles flamboyants. La plupart de ces établissements étaient situés sur ou près de la rue Sainte-Catherine, la grande artère commerciale de Montréal, et comprenaient le cabaret Venetian Gardens, le Pagoda, le Jardin de Danse, le Palais de Danse, le Brass Rail sur la rue Drummond et le cabaret Frolics sur le boulevard Saint-Laurent. [1]

Au cours des années 1940, une nouvelle génération de cabarets et clubs remplace ces anciens noms : le Quartier Latin, l'Esquire, le Maroon Club, le Samovar, le Copacabana, le Top Hat, le Tic Toc et le Normandie Roof. Les big bands et le Dixieland jazz arrivent alors pour la première fois à Montréal et peuvent être dansés au Palais d’Or, au Pavilion de Verdun, au Black Sheep Room du Ruby Foo’s, au Bellevue Casino et au Dagwood’s. C’est toutefois chez Maurice Danceland, au-dessus du restaurant Dinty Moore’s sur Sainte-Catherine, que se produisent les grands big bands : Glenn Miller, Tommy Dorsey, Woody Herman, Cab Calloway, Stan Kenton. [1]

À Westmount, au Victoria Hall, l’orchestre de Johnny Holmes attire de grandes foules les samedis soirs, lançant la carrière de musiciens légendaires comme le trompettiste Maynard Ferguson et le pianiste Oscar Peterson, originaire de Saint-Henri. Le plus célèbre de tous les clubs montréalais est alors le El Morocco, mais le Top Hat participe pleinement à cette constellation de cabarets qui font de Montréal l’une des capitales nord-américaines du divertissement nocturne. [1]

3. Localisation & incorporation du Café Top Hat

Le Café Top Hat est situé au 720, rue Sainte-Catherine Ouest, au cœur du centre-ville, dans un secteur densément occupé par les théâtres, les grands magasins et les restaurants. L’établissement se trouve à quelques pas du théâtre Palace et directement en face du futur Centre Eaton, ce qui en fait un lieu idéal pour la clientèle des spectacles, des bureaux et des touristes. [1]

L’entreprise est formellement incorporée le 12 décembre 1945 sous la raison sociale Top Hat Café Limited, avec comme constituants Jean Champagne, Gérard St-Jacques et Jean Arnaud. La mention paraît dans la Gazette officielle du Québec du 26 janvier 1946. [2]

4. Rénovation de 1949 & nouvelle formule

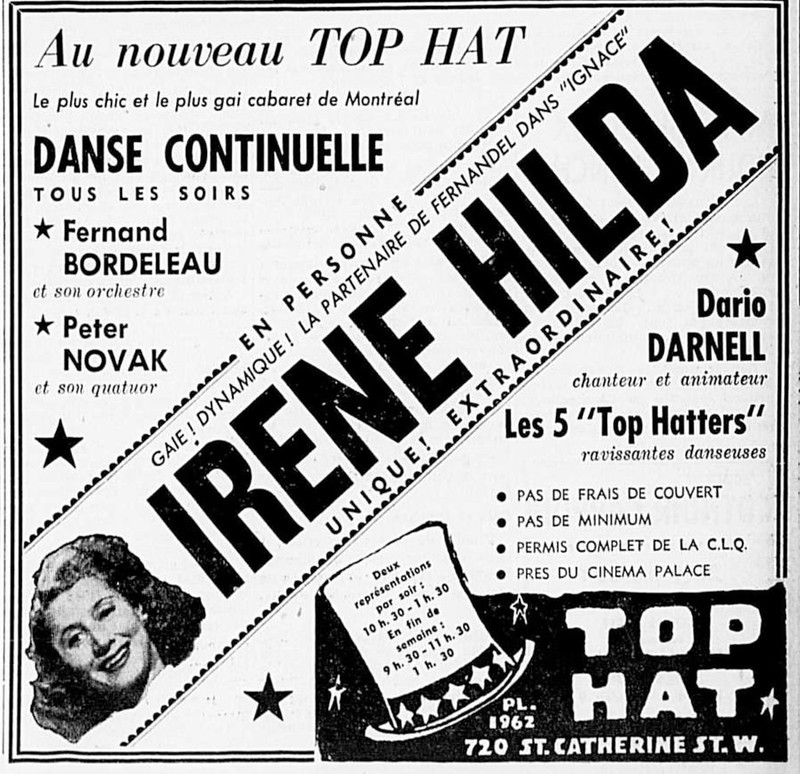

En juin 1949, le Top Hat entreprend une importante transformation. Le cabaret est « complètement rénové, fraîchement décoré » et rouvre sous une nouvelle politique artistique. La gestion est confiée à Hubert Côté, qui ambitionne d’offrir des spectacles capables d’égaler en qualité et en variété ceux des meilleures boîtes de Broadway. [3], [4]

La nouvelle formule repose sur un chœur de danseuses, un maître de cérémonie et une succession d’artistes réputés. Deux orchestres se partagent la scène : l’un sous la direction de Fernand Bordeleau, l’autre dirigé par Peter Novak, assurant une musique quasi ininterrompue entre les numéros pour satisfaire les amateurs de danse. [3], [4]

C’est la chanteuse Irene Hilda qui inaugure officiellement cette nouvelle formule, le 14 juin 1949. Elle arrive de France, où elle vient de terminer une tournée triomphale, et le Top Hat se vante alors de la présenter pour la première fois en Amérique après son succès à Paris. [4]

5. Programmation, musique & ambiance

Pendant une dizaine d’années, le Top Hat est, soir après soir, envahi par les amateurs de danse, de musique et de « beaux spectacles ». Le cabaret s’adresse à une clientèle friande de divertissements sophistiqués : couples en tenue de soirée, touristes, hommes d’affaires, habitués du centre-ville. [4]

Dans le sillage des autres grandes salles de la rue Sainte-Catherine, le Top Hat propose une programmation centrée sur le big band, le jazz dansant et les revues de variétés. L’établissement s’inscrit pleinement dans l’« âge d’or » des cabarets montréalais, au même titre que le El Morocco, le Normandie Roof ou le Quartier Latin, contribuant à maintenir la réputation de la ville comme destination nocturne incontournable. [1]

6. Répression de 1959 & fermeture

En 1959, le climat politique et moral change. Le premier ministre du Québec, Paul Sauvé, lance un avertissement à l’endroit des clubs de nuit et des tavernes : ils doivent dorénavant respecter la loi sur les liqueurs de façon stricte. En septembre, un « mouvement-surprise » de la police des liqueurs du Québec frappe six établissements montréalais qui se voient retirer leur permis d’alcool : le Bal-Tabarin, l’Alberta Lounge, le Top Hat, le Champ’s Sho-Bar, ainsi que les tavernes des hôtels Montrealer et Alberta. [5]

Le Café Top Hat ferme ses portes le 18 septembre 1959. Sur l’affiche placardée devant l’entrée, on peut lire laconiquement : « Closed for alterations ». [6]

7. Incendie de 1960 & disparition

Après la fermeture, le local du Top Hat reste inoccupé et à louer pendant environ six mois. Le 18 mai 1960, un violent incendie éclate à l’arrière de la boîte de nuit et détruit complètement l’établissement. Cinq autres commerces voisins sont endommagés dans le sinistre, mettant un terme définitif à l’histoire du cabaret. [7]

8. Héritage & lieu actuel

Aujourd’hui, le 720, rue Sainte-Catherine Ouest est occupé par un magasin LOL Party Centre, voisin du restaurant Les 3 Brasseurs, ce qui illustre la transformation du secteur, passé des cabarets de nuit aux commerces de détail et de restauration de chaîne. [1]

Le Café Top Hat survit surtout dans les souvenirs et dans les archives de presse, comme un témoin de l’époque où Montréal attirait les big bands, les danseurs élégants et une clientèle nocturne avide de glamour. Son histoire s’inscrit dans la trame plus large des cabarets de la rue Sainte-Catherine, qui ont façonné l’identité musicale et festive de la ville au milieu du XXe siècle.

9. Chronologie rapide

- Années 1920–1930 — Montréal se développe comme « sin city » nord-américaine, avec de nombreux cabarets sur et autour de la rue Sainte-Catherine. [1]

- 12 décembre 1945 — Incorporation de Top Hat Café Limited (Jean Champagne, Gérard St-Jacques, Jean Arnaud). [2]

- 1945–1949 — Activité comme cabaret et café-spectacle dans le réseau des boîtes de nuit du centre-ville. [1]

- 14 juin 1949 — Réouverture après rénovation complète, sous la gérance d’Hubert Côté ; nouvelle formule avec deux orchestres et Irene Hilda en vedette. [3], [4]

- Années 1950 — Le Top Hat demeure un cabaret très fréquenté par les amateurs de danse, de musique et de revues. [4]

- 18 septembre 1959 — Fermeture à la suite du retrait de son permis d’alcool lors d’une opération de la police des liqueurs. [5], [6]

- 18 mai 1960 — Le cabaret, fermé et à louer depuis environ six mois, est détruit par un incendie qui endommage plusieurs commerces adjacents. [7]

- Époque contemporaine — L’adresse est occupée par un magasin LOL Party Centre, voisin des 3 Brasseurs. [1]

10. Notes & sources

- All that jazz, « The Top Hat Cafe in the sin city », A Canadian Family, 12 août 2009.

- « Top Hat Café Limited », Gazette officielle du Québec, 26 janvier 1946.

- « Une soirée de waiters ce soir au Top Hat », Montréal-Matin, Don D’Amico, 18 octobre 1949.

- « Irene Hilda à Montréal aujourd’hui », Le Canada, 11 juin 1949.

- « Clubs de nuit et tavernes doivent respecter la loi », Le Devoir, 19 septembre 1959.

- « Les propriétaires de clubs s’interrogent », Dimanche-Matin, 20 septembre 1959.

- « Un cabaret est détruit par un violent incendie », Montréal-Matin, 18 mai 1960.